Николай Коняев

Секретарь правления Союза писателей России

Председатель Православного общества писателей Санкт-Петербурга

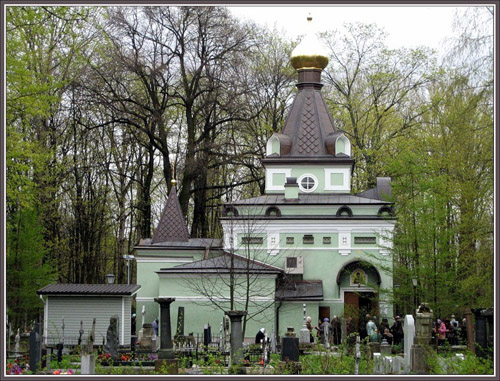

ЧАСОВНЯ

НА СМОЛЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ[1]

Радуйся, благодатию Духа Святаго чудесно согреваемая; радуйся, хлад лютый душ наших молитвою твоею растаявающая.

Акафист блаженной

Ксении Петербургской

Кто из петербуржцев не знает эту часовню, вставшую в глубине Смоленского кладбища? Зимою и летом, весною и глухой осенью горят возле нее свечи, с утра до позднего вечера стоят здесь люди…

Уже двести с лишним лет погребена тут блаженная Ксения Петербургская, но и сейчас откликается она страждущим, и нет числа большим и малым чудесам, совершающимся по молитвам к ней…

А когда идешь сюда, часовню, вставшую над погребением блаженной Ксении, не сразу удается разглядеть за кладбищенскими деревьями. Только, когда подойдешь ближе, открывается это похожее на кусочек неба, сооружение, словно придавленное к земле прикрывающими его темными крышами…

Так же и сама блаженная Ксения Петербургская…

Выплывая из глубины веков, размытая народными преданиями, она становится явственно различимой лишь на рубеже двадцатого века, когда помощь и заступничество святой стали особенно насущными для русских людей, и только в наши дни произошло ее церковное прославление.

В Деяниях Поместного собора Русской Православной Церкви 1988 года о причислении блаженной Ксении Петербургской к лику святых было сказано:

«Тысячу лет назад Русская земля просветилась светом Христова Евангелия. С тех пор и доныне благая Весть продолжает возвещаться в ней и вести ко спасению верных чад Божиих через Русскую Православную Церковь. Неисчислимые сонмы святых угодников Божиих, прославленных и непрославленных, явленных миру и неизвестных ему, спасавшихся в разные эпохи этой тысячелетней истории, как плод красный Божественного сеяния в земле нашей, являются молитвенными предстателями о своих земных сродниках и родном Отечестве.

Ныне Русская Церковь всей своей полнотой — живых и усопших, спасающихся сегодня и ликом прославившихся до наших дней святых, — благочестно возвещает и провозглашает радостное духовное торжество своего благодатного служения.

Бесценно благо спасения человеческого, которое является целью его земной жизни, и великое духовное вдохновение дает созерцание подвигов праведников. Посему, дабы преумножилась радость чад церковных и явилась им сила и слава Божия, освященный собор Русской Православной Церкви… ОПРЕДЕЛЯЕТ: изволися Духу Святому и нам причислить к лику святых угодников Божиих для всероссийского церковного почитания… Блаженную Ксению Петербургскую (XVIII — нач. XIX в.), бывшую юродивой, почитавшуюся еще при жизни и на протяжении всего XIX и XX века скорой помощницей и чудотворицей. Ради спасения и любви к ближним она взяла на себя подвиг казаться безумною. За свои труды молитвы, пощения, странничества и претерпевания со смирением насмешек блаженная получила от Бога дар прозорливости и чудотворения. Ее часовня на Смоленском кладбище Ленинграда была испещрена благодарностями за содеянные чудеса по ее молитвенному предстательству».

Стены похожей на кусочек неба часовни, испещренные благодарностями за содеянные чудеса, упомянуты в Деяниях Поместного собора Русской Православной Церкви 1988 года, как один из основных документов для канонизации!

Что тут скажешь?

Разве только то, что, пожалуй, эти стены и являются сегодня самым достоверным документом, касающимся Ксении Петербургской…

Увы…

Про земную жизнь столь любимой и в Санкт-Петербурге, и во всей России святой достоверно известно только то, что про нее ничего достоверно не известно.

И стоишь возле этой часовни, построенной в начале ХХ века по проекту Александра Александровича Всеславина, и понимаешь, что хотя и жила святая Ксения в городе, устроенном по западному образцу с положенной регулярностью и полицейской бюрократией, хотя и принадлежала она изначально, как считается, к привилегированному обществу, но не уловилась в бюрократические сита ее из молитв и чудотворений сотканная жизнь…

Не могла быть уловленной она и после кончины святой, поскольку долгие десятилетия только народная память хранила память о Ксении Петербургской, да еще крест на ее могиле…

Но и крест этот смыло страшным наводнением 7 ноября 1824 года, когда уровень воды в Неве поднялся на 4,14 метра выше ординара.

Но силой ветров от залива

Перегражденная Нева

Обратно шла, гневна, бурлива,

И затопляла острова,

Погода пуще свирепела,

Нева вздувалась и ревела,

Котлом клокоча и клубясь,

И вдруг, как зверь остервенясь,

На город кинулась. Пред нею

Всё побежало, всё вокруг

Вдруг опустело — воды вдруг

Втекли в подземные подвалы,

К решеткам хлынули каналы,

И всплыл Петрополь как тритон,

По пояс в воду погружен…

— писал об этом апокалипсическом наводнении Александр Сергеевич Пушкин.

Лотки под мокрой пеленой,

Обломки хижин, бревны, кровли,

Товар запасливой торговли,

Пожитки бледной нищеты,

Грозой снесенные мосты,

Гроба с размытого кладбища

Плывут по улицам! Народ

Зрит Божий гнев и казни ждет…

Особенно страшную картину являло тогда Смоленское кладбище…

«Все кладбищенские заборы, мосты и мостики были снесены, а кресты с могил унесены на Выборгскую сторону. Земляные насыпи смяты, каменные и металлические кресты и плиты сдвинуты и занесены землею»[2].

Чуть уклоняясь от нашего повествования, отметим, что не менее страшная картина открылась и герою «Медного всадника», когда он добрался до берега залива, где когда-то стоял «забор некрашеный, да ива и ветхий домик», в котором жила его возлюбленная…

Скривились домики, другие

Совсем обрушились, иные

Волнами сдвинуты; кругом,

Как будто в поле боевом,

Тела валяются. Евгений

Стремглав, не помня ничего,

Изнемогая от мучений,

Бежит туда, где ждет его

Судьба с неведомым известьем,

Как с запечатанным письмом.

И вот бежит уж он предместьем,

И вот залив, и близок дом…

Что ж это?..

Он остановился.

Пошел назад и воротился.

Глядит… идет… еще глядит.

Вот место, где их дом стоит;

Вот ива. Были здесь вороты —

Снесло их, видно. Где же дом?

И, полон сумрачной заботы,

Все ходит, ходит он кругом…

Внешне, происходящее с героем поэмы, поразительно схоже с преображением, что произошло с молодой супругой придворного певчего, когда она узнала о внезапной смерти своего мужа.

Толкует громко сам с собою —

И вдруг, ударя в лоб рукою,

Захохотал.

Кажется, что ничего не знающий о святой Ксении Александр Сергеевич Пушкин проводит своего героя именно по пути петербургской блаженной…

Евгений за своим добром

Не приходил. Он скоро свету

Стал чужд. Весь день бродил пешком,

А спал на пристани; питался

В окошко поданным куском.

Одежда ветхая на нем

Рвалась и тлела. Злые дети

Бросали камни вслед ему.

Нередко кучерские плети

Его стегали, потому

Что он не разбирал дороги

Уж никогда; казалось — он

Не примечал. Он оглушен

Был шумом внутренней тревоги.

Другое дело, что герой поэмы А.С. Пушкина не обладает той живой и спасительной верой в Бога, которой была переполнена блаженная Ксения, и ему не удалось удержаться на краю разверзшейся бездны.

И так он свой несчастный век

Влачил, ни зверь ни человек,

Ни то ни сё, ни житель света,

Ни призрак мертвый…

Впрочем, это, так сказать, попутные размышления о том, что происходило, когда наводнение затопило Смоленское кладбище.

Храм, который строила на Смоленском кладбище блаженная Ксения, устоял, а унесенный наводнением с ее могилы крест заменили плитой, на которой была сделана надпись:

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На сём месте погребено тело рабы Божией Ксении Григорьевой, жены придворного певчего Андрея Григорьева, в ранге полковника, осталась после мужа 26-ти лет, странствовала 45 лет, а всего жития 71 год, называлась именем Андрей Григорьевич. Кто меня знал, да помянет душу мою для спасения души своей. Аминь».

Странно, но и эта плита тоже не сохранилась, а текст, высеченный на плите надписи, размылся в памяти современников…

Мы процитировали ее по наиболее ранней ее публикации в газете «Ведомости С-п-бургской городской полиции», № 264 за 2 декабря 1847 года, но в конце ХIХ века без каких-либо ссылок на источники текст надгробной надписи был приведен уже в другой редакции:

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

На сем месте положено тело рабы Божией Ксении Григорьевны, жены придворного певчего в ранге полковника Андрея Федоровича.

Осталась после мужа 26 лет, странствовала 45 л. А всего жития 71 год и звалась именем Андрей Федорович.

Кто меня знает, да помянет мою душу для спасения души своей. Аминь».

Почему возникает это разночтение, судить трудно.

Вообще-то, если придерживаться хронологии, то следующая за «Ведомостями С-п-бургской городской полиции» публикация, посвященная Ксении Петербургской, появилась лишь через двадцать шесть лет в журнале «Русская старина», где священник С. Опатович опубликовал статью «Смоленское кладбище С-Петербурге»[3].

Никаких документов, как и авторов «Ведомостей С-п-бургской городской полиции», С. Опатович отыскать не сумел, хотя и пытался сделать это. Зато новых преданий, рисующими Ксению уже как блаженную, и закладывающих близкую к современной трактовку ее образа, в оборот было введено не мало.

Возможно, новые свидетельства последующим биографам — речь идет о работах Ф. Белоруса и священника Д. Булгаковского — показались более авторитетными, и в литературе о блаженной Ксении с тех пор закрепилась именно принятая сейчас редакция надгробной надписи.

Например, брошюра «Христа ради юродивая раба Божия Ксения, погребенная на Смоленском кладбище в С.-Петербурге и житие св. Христа ради юродивого Василия Блаженного»[4] начинается с цитаты из «Ведомостей С-п-бургской городской полиции», но текст надписи в этой цитате переделан, и автор при этом не указывает не только на причину редактуры, но и вообще не упоминает о произведенной правке.

Все это, конечно же, странно, но не будем пока останавливаться на этих разночтениях.

Тем более что не только ведь о том, как звали мужа святой Ксении Петербургской, идет спор…

СВЯТАЯ И ЕЕ ВРЕМЯ

Сколько горя, сколько черной боли

приняла я в городе Петровом.

Греемся на пепелище старом,

плачемся на пепелище новом.

Елена Игнатова

Можно спорить о полезности и насущности реформ, которым подвергли русскую жизнь первые Романовы, но то, что в результате этих преобразований святость оказалась оттеснена на периферию русской истории — очевидно. После избрания на царство династии Романовых редеют ряды русских святых.

Впрочем, иначе и не могло быть — на Церковных Соборах XVII века, инициированных царем Алексеем Михайловичем, фактически объявлено было, что вся Русская Православная Церковь со всеми ее святыми — не вполне православна.

Учить Русь и исправлять русское православие были призваны тогда выпускники иезуитских школ из Малороссии, которые настороженно относились к любой своеобычности в русских обрядах.

Ну, а при Петре I гонения на русское православие достигли апогея.

Автором этих гонений был Феофан Прокопович.

«Феофан Прокопович был человек жуткий, — писал о нем протоиерей Георгий Флоровский. — Даже в наружности его было что-то зловещее. Это был типический наемник и авантюрист… Феофан кажется неискренним даже тогда, когда он поверяет свои заветные грезы, когда высказывает свои действительные взгляды. Он пишет всегда точно проданным пером. Во всем его душевном складе чувствуется нечестность. Вернее назвать его дельцом, не деятелем. Один из современных историков остроумно назвал его «агентом Петровской реформы».

Тем не менее именно такого «агента» и искал Петр I и, как оказалось, не ошибся в своем выборе. Лично ему Феофан-Самуил был предан беззаветно. Феофан искренне считал, что с Петром I никто не может сравниться. Такого монарха «толико Россию пользовавшаго, яко от начала государства Всероссийского, еликия могут обрестися истории, сему равного не покажут». Поиском аргументов в восхвалении государя Феофан не затруднял себя — сразу переходил к обличению людей, не понимающих величия Петра I.

«Ибо понеже на двоих сих вся государская должность висит, на гражданском, глаголю, и воинском деле. Кто у нас когда обоя сия так добре совершил, яко же сей? — вопрошал Феофан в «Слове о власти и чести царской», составленном в 1718 году — Во всем обновил, или паче отродил, Россию? Что ж, сие от нас награждение будет ему? Да его же промыслом и собственными труды славу и безпечалие все получили, той сам имя хульное и житие многобедное имеет? Кая се срамота! Кий студный порок! Страшен сый неприятелем, боятися подданных понуждается! Славен у чуждих, безчестен у своих! Удивляются сему самии лютейшии враги наши, и хотя и приятны им сии о нас вести (угождают бо зависти их), однако же таковое неистовство обругают и поплюют. И смотрим, да бы не выросла в мире притча сия о нас: достоин государь толикаго государства, да не достоин народ таковаго государя».

Мысль о том, что русский народ не достоин такого государя, как он, была близка Петру I, и 2 июня 1718 года он поставил Феофана во епископа Псковского и Нарвского, и тот стал главным его помощником в делах духовного управления. Через руки Феофана-Самуила прошли практически все важнейшие законодательные акты по делам Церкви, им была разработана и сама реформа ее.

25 января 1721 года составленный Феофаном Прокоповичем «Духовный регламент» был обнародован.

Важнейшей реформой, вводившейся в церковное управление «Регламентом», было упразднение патриаршества и учреждение вместо него, по образцу протестантских государств, Святейшего Правительствующего Синода («Духовной коллегии»).

«А яко Христианский Государь (Петр I — Н.К.), правоверия же и всякаго в церкви Святей благочиния блюститель, посмотрев и на духовныя нужды, и всякаго лучшаго управления оных возжелав, благоволил уставити и духовное Коллегиум, которое бы прилежно и непрестанно наблюдало, еже на пользу церкви, да вся по чину бывают, и да не будут нестроения, еже есть желание Апостола, или паче Самаго Бога благоволение».

Строго предостерегал «Духовный регламент» от любой попытки защиты патриаршества. «Всегдашний Синод или Синедрион, совершеннейшее есть и лучшее, нежели единоличное правительство, наипаче же в Государстве Монаршеском, яковое есть Наше Российское».

Регламент вполне соответствовал своему названию и с протестантской четкостью регламентировал сложные духовные вопросы.

«…определить, что оныя многочисленныя моления, хотя бы и прямыя были, однако не суть всякому должныя, и по воли всякаго на едине, а не в соборе церковном употреблять оных мощно, дабы по времени не вошли в закон, и совести бы человеческой не отягощали»…

«О мощах святых, где какия явятся быть сумнительныя, розыскивать: много бо и о сем наплутано… Смотреть же, нет ли и у Нас такого безделия?»…

«Аще где проявится нетленное тело, или пройдет в слух видение чие или чудотворение, Коллегиум долженствует испытовать тоя истины, призвав к допросу оных повестителей, и прочиих, которые о том свидетельствовать возмогут»…

Регламент вводил строгую духовную цензуру и другие новшества, призванные предельно зарегулировать жизнь Русской Православной Церкви.

Мужчинам запрещалось поступать в монастырь до тридцатилетнего возраста; монахам запрещалось посещать частные дома и женские монастыри (деятельность Серафима Саровского в Дивеевском монастыре или Амвросия Оптинского в Шамордино, таким образом, была, оказывается, согласно Духовному регламенту, совершенно незаконной). Монахиням воспрещалось давать окончательные обеты до пятидесятилетнего возраста, и послушничество, продолжавшееся до тех пор, не могло служить препятствием для вступления в брак.

Говорилось в Духовном регламенте и об отношении к милосердию: «о подаянии милостыни должно… сочинить наставление; ибо в сем не мало погрешаем. Многие бездельники, при совершенном здравии, за леность свою пускаются на прошение милостыни, и по миру ходят безстудно; и иные же в богадельни вселяются посулами у старост, что есть богопротивное и всему отечеству вредное… И потому здравии, а ленивии прошаки Богу противни суть. И аще кто снабдевает оных, и той есть яко помощник, тако и участник оных же греха; и что либо на таковую суетную милостыню издерживает, все то вотще ему, а не в пользу духовную».

Впрочем, Духовный регламент и не скрывал, что подлинная причина такого отношения к нищим не одна только забота о пользе духовной.

«Сверх того еще ленивии оные нахальники сочиняют некая безумная и душевредная пения, и оная с притворным стенанием пред народом поют, и простых невеж еще вяшше обезумливают, приемля за то награждение себе».

Если называть вещи своими именами, то надо сказать, что согласно церковной реформе Петра I, Русская Православная Церковь была превращена в инструмент воспитания верноподданных.

Эта задача в разработанном Феофаном Прокоповичем Духовном регламенте проводится четко и последовательно.

Даже самые важные Таинства православной веры — «Должен всяк Христианин и часто, а хотя бы единожды в год причащатися святой Евхаристии» — превращаются в некие полицейские мероприятия, ибо «аще который Христианин покажется, что он весьма от Святаго Причастия удаляется, тем самым являет себе, что не есть в теле Христове, сиесть, не есть сообщник церкви, но раскольщик. И несть лучшаго знамения, почему познать раскольщика. Сие прилежно подобает наблюдать Епископом, и приказывать, чтоб им священницы приходские по вся годы о своих прихожанах доносили, кто из них не причащался чрез год»…

Не заставили себя ждать и последующие указы, развивающие полицейскую идеологию Духовного регламента.

«Монахам никаких по кельям писем, как выписок из книг, так и грамоток светских, без собственного ведения настоятеля, под жестоким на теле наказанием, никому не писать и грамоток, кроме позволения настоятеля, не принимать, и по духовным и гражданским регулам чернил и бумаги не держать»…

Это не из сочинений штатного атеиста советской поры Емельяна Ярославского. Это цитата из «Правил», приложенных к «Духовному регламенту»…

«18-го августа, — сказал по этому поводу А.С. Пушкин, — Петр объявил еще один из тиранских указов: под смертною казнию запрещено писать запершись. Недоносителю объявлена равная казнь».

А отмена Петром I тайны исповеди, превращение им священства в официальных осведомителей Тайной канцелярии?

Если о замене патриарха Синодом, составленным из вчерашних иезуитов, можно хотя бы дискутировать, то разрушительные для православного самосознания последствия Указа от 17 мая 1722 года, по сути отменившего важнейшее церковное таинство, очевидны.

Некоторые ревностные защитники идеи монархии говорят, дескать, тайна исповеди отменялась только касательно злоумышлений против монаршей особы, против государственного порядка, а об остальном священник не должен был сообщать в Тайную канцелярию…

Что тут ответить?

Разве только напомнить, что и ГПУ от сотрудничавших с ним священников-обновленцев тоже ждало сообщений не о супружеских изменах, а только о злоумышлениях против государственного порядка, против колхозов, против вождей революции…

Да и не в том ведь дело, о чем должен, а о чем не должен доносить священник. Приходящий на исповедь человек исповедует свои большие и малые прегрешения перед Богом, а не перед сексотом, и священник, который отпускает ему грехи, совершает это властью, данной ему Богом, а не полицейским управлением.

И тут не аргументы в пользу Петра I придумывать надо, а просто разобраться, что нам дороже? Православие или Петр I, который вполне осознанно проводил губительные для православия и для православного самосознания реформы?

Очень трудно немножко верить в Бога, а немножко в идею, которая эту веру подрывает.

Даже если и называется идея — монархической…

Тем более что именно для идеи монархии в самую первую очередь и были губительными эти Петровские реформы.

Как не крути, а без указа от 17 мая, может, и не было бы никогда и 17-ого года…

Увы…

То, что совершено было Петром I, «над самой бездной на высоте, уздой железной» поднявшим на дыбы Россию, невозможно было понять русскому человеку, ибо понимание это, как и случилось с бедным Евгением из «Медного всадника», сводило с ума.

Кругом подножия кумира

Безумец бедный обошел

И взоры дикие навел

На лик державца полумира.

Стеснилась грудь его. Чело

К решетке хладной прилегло,

Глаза подернулись туманом,

По сердцу пламень пробежал,

Вскипела кровь. Он мрачен стал

Пред горделивым истуканом

И, зубы стиснув, пальцы сжав,

Как обуянный силой черной,

«Добро, строитель чудотворный! —

Шепнул он, злобно задрожав, —

Ужо тебе!..» И вдруг стремглав

Бежать пустился. Показалось

Ему, что грозного царя,

Мгновенно гневом возгоря,

Лицо тихонько обращалось…

И он по площади пустой

Бежит и слышит за собой —

Как будто грома грохотанье —

Тяжело-звонкое скаканье

По потрясенной мостовой.

Но Бог не бывает поругаем.

И мы видим чудо…

Именно в Санкт-Петербурге, в столице неведомой доселе рабовладельческой империи, где воздвигают Романовы вавилонскую башню антирусского абсолютизма, является первая после петровских реформ святая, которую еще при жизни признал простой русский народ святой — блаженная Ксения Петербургская.

Словно ангел, возникает она в душноватой и мутной атмосфере царствия Анны Иоанновны неведомо откуда и неведомо как…

«Разум, от Бога тебе данный, ты, Ксение блаженная, в мнимом безумии скрыла еси, — говорится в Акафисте святой, — в суете града великаго аки пустынница жила еси, молитвы Богу свои вознося непрестанно».

Как мы уже отмечали, не сохранилось ни точной даты рождения Ксении[5], ни сведений о ее родителях.

Тем не менее все исследователи сходятся в том, что блаженная Ксения появилась на свет никак не позднее начала правления Анны Иоанновны.

Это можно было бы назвать случайным совпадением, только что случайно в Божием мире?

И разве можно назвать случайностью, что Господь послал русскому народу праведницу и утешительницу именно тогда, когда опустилась над нашей Родиной страшная ночь бироновщины.

Дворцовая площадь. Зимний дворец Анны Иоанновны

Тот 1731 год памятен многими событиями…

В январе с рыбным обозом из Холмогор пришел в Москву 19-летний помор Михайло Ломоносов, «гоняющийся за видом учения везде, где казалось быть его хранилище». Его приняли в Славяно-греко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре.

Учредили кабинет министров. В него вошли граф Андрей Иванович Остерман, князь А.М. Черкасский, граф Г.И. Головкин. Сенат был лишен верховной власти, а поскольку Синод подчинялся Сенату, то в результате все православные архиереи попали в зависимость от лютеранина Остермана.

Восстановили Канцелярию Тайных розыскных дел.

Еще в этом году сделано было очередное ограничение прав русских крестьян. Им запретили брать подряды, торговать в портах и заводить фабрики.

И еще…

В начале 1731 года полковник Федор Степанович Вишневецкий, возвращаясь из Венгрии, куда ездил за вином для Анны Иоанновны, встретил в селе Чемер у дьячка церкви воспитанника Алексея Розума и привез его в Петербург. Обер-гофмаршал граф Рейнгольд Левенвольде поместил мальчика в хор при Большом дворце. Здесь черноглазого казачка увидела цесаревна Елизавета и уговорила Левенвольде уступить ей юного хориста. Через несколько лет, когда камер-пажа цесаревны, сержанта Алексея Никифоровича Шубина сослали на Камчатку, Алексей Розум занял его место в постели Елизаветы.

Он стал к тому времени высоким, чрезвычайно красивым брюнетом.

Есть, есть зловещая логика в совпадении дат начала правления Бирона, любовника императрицы Анны Иоанновны, с датой появления в Петербурге Алексея Григорьевича Разумовского, которому предстояло стать любовником следующей императрицы — Елизаветы Петровны, двоюродной сестры Анны Иоанновны.

Обыкновенно историки не сопоставляют фигур этих фаворитов — настолько разнится угрюмо-воинственная курляндская ментальность с открытым, распевно-малороссийским характером…

Однако если приглядеться внимательнее, обнаруживается, что сходство в фаворитах двух императриц все же имеется, причем настолько разительное, что порою оно заслоняет все прочие различия.

И Бирон, и Разумовский получили практически неограниченную власть в России, будучи абсолютно неподготовленными к ней, как, впрочем, и их коронованные благодетельницы.

Одинаково стремительным было их возвышение.

Эрнста Иоганна Бирона сразу после уничтожения кондиций Анна Иоанновна возвела в обер-камергеры, и даровала ему графский титул. Вскоре он стал графом Римской империи и был возведен на курляндский престол.

Сразу после переворота, 30 ноября 1741 года, Алексей Разумовский был пожалован в камергеры и поручики лейб-компании с чином генерал-поручика, а при коронации 25 апреля 1742 года — в обер-егермейстеры и награжден орденом апостола Андрея Первозванного.

Разумовский был простодушным человеком, любившим выпивку, Малороссию и свою украинскую родню. Бирон любил лошадей, Курляндию и свою немецкую семью.

Густав, младший брат Бирона, к тридцати двум годам стал генерал-майором, а к тридцати восьми — генерал-аншефом. Кирилла, младшего брата Разумовского, в восемнадцать лет назначили Президентом Императорской Академии Наук, а в двадцать два года — гетманом Украины.

И Бироны, и Разумовские за годы постельной службы при сестрах-императрицах приобрели гигантские состояния.

При Бироне — знатоке и любителе лошадей — наступило засилье немцев. Особенно ярко это проявилось в конной гвардии. При Разумовском, любителе и знатоке церковного пения, немцев потеснили малороссияне[6].

Мало чем отличались при ближайшем рассмотрении и их благодетельницы — сестры-императрицы.

Анна Иоанновна

Даже внешне императрицы, хотя и по-разному — Анна была рябоватой, а Елизавета имела толстый, приплюснутый нос — обе были некрасивы.

Правда, некрасивость их, если верить заискивающе-льстивым заверениям современников, с успехом компенсировали прелестные глаза и величественная фигура у Анны, и великолепные глаза, красивые ноги и ослепительный от природы цвет лица у Елизаветы…

Разумеется, сохранившимся портретам тоже трудно верить, как и воспоминаниям современников, поскольку доподлинно известно, что Елизавета Петровна, к примеру, сама их редактировала, и нигде не допускала правдивого изображения своего носа и вообще никогда не позволяла изображать себя в профиль.

Анатолий Фукс. Елизавета Петровна

Хотя, конечно, зная, как изменяют женщину косметика и одежда, удивляться преображению сестер-императриц в красавиц удивляться не приходится. Ведь их украшала еще и Российская империя, безраздельными повелительницами которой они были.

Анне Иоанновне было 37 лет, когда она стала русской императрицей. Елизавете Петровне — 32 года.

Пользуясь выражением В.О. Ключевского, отметим, что молодость обеих сестер прошла «не назидательно». Ни Анну Иоанновну, ни Елизавету Петровну не готовили к тем многотрудным обязанностям, которые им предстояло исполнять. Они оказались на вершине власти, не зная, что делать с этой властью.

В результате, Анна Иоанновна и, принимая доклады министров, думала, как бы поскорее улизнуть в конюшню к любимому герцогу, а Елизавета Петровна и в тронной зале вела себя, как в девичьей, из-за пустяков выходила из себя и публично бранилась с послами и царедворцами «самыми неудачными словами».

Как остроумно заметила Екатерина II, при Елизавете Петровне «не следовало совсем говорить ни о Прусском короле, ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках, ни о красивых женщинах, ни о французских манерах, ни о науках; все эти разговоры ей не нравились»…

Схожим у сестер была и несчастливая семейная судьба.

Анне было всего три года, когда умер отец, и ее с матерью и сестрами взял под покровительство дядя — Петр I. Царице Прасковье Федоровне, набожной по воспитанию, пришлось тогда делить время между церковными службами и театральными зрелищами, паломничествами и ассамблеями.

Необходимость прилаживаться, угождать, обманывать влияла и на будущую императрицу. Детство ее, как мы уже говорили, прошло в условиях, при которых невозможно окрепнуть воле, нельзя выработаться характеру.

Детство Елизаветы подпортила другая червоточина…

Хотя и вынашивали ее под победный грохот Лесного и Полтавы[7], хотя и родилась она 18 декабря 1709 года, именно в тот день, на который был назначен торжественный въезд ее отца в Москву, но произошло это, когда Петр I еще не обвенчался с ее матерью Мартой Скавронской, и Елизавета Петровна оказалась незаконнорожденной.

Разумеется, после того как Петр I узаконил свои отношения с Екатериной I[8], узаконенной оказалась и Елизавета, превратившаяся тогда во всеобщую любимицу.

Она так свыклась с бытом военно-полевой семьи, что и слова выучивала в такой же последовательности: мама, тятя, сольдат, каша, водка…

Подростком, одетая по походной моде в бархатный лиф, красную коротенькую юбку, а особенно в мужском костюме, обрисовывавшем все ее формы, и потому особенно любимом ею, Елизавета была неотразима. Она возбуждала мужчин, очаровывая их своей молодостью и веселостью.

Всегда легкая на подъем, юная принцесса носила иногда на ассамблеях, по обычаю барышень из немецкой слободы, ангельские крылья. В январе 1722 года, объявляя ее совершеннолетней в присутствии многолюдного собрания, Петр, согласно обычаю все той же немецкой слободы, ножницами эти крылья ей обрезал.

Ангел превратился в невесту.

Но тут и пришлось ей вспомнить о печати незаконнорожденности. И Людовик XV, и герцог Орлеанский отклонили честь предложенного им Петром I брачного союза. Неудачной оказалась и попытка Екатерины I выдать дочь уже после кончины отца-императора за побочного сына Августа II, графа Морица.

Следующим претендентом на руку Елизаветы Петровны стал епископ Любский, Карл-Август Голштинский, младший брат правящего герцога Голштинского Карла-Фридриха. У Елизаветы Петровны появилась возможность еще раз породниться со своей родной сестрой Анной Петровной.

Но и этому — увы! — сбыться не довелось…

Любский епископ Карл-Август Голштинский помер почти одновременно со своей несостоявшейся тещей Екатериной I.

Елизавета, одновременно осиротевшая и овдовевшая, вознамерилась выйти замуж за своего племянника, императора Петра II, и даже сумела разорвать его отношения с Марией Александровной Меншиковой, но далее ее опередила гораздо более привлекательная и молоденькая Катенька Долгорукая. Вернее, опередили Елизавету Петровну Катенькины родственники, но для самой «дщери Петровой» это ничего не меняло — опять она осталась без законного супруга.

Как и двоюродная сестра, искавшая утешения вначале в объятиях Бестужева, а потом Бирона, искала Елизавета утешения в объятиях сержанта Алексея Никифоровича Шубина, а потом и Алексея Григорьевича Разумовского…

Одинаково случайным было и восшествие на русский престол Анны и Елизаветы.

Ничем другим кроме смутного желания верховников «себя полегчить» не объяснить избрания императрицей Анны Иоанновны.

Ничем кроме поразительной настойчивости иностранцев: маркиза Шетарди и доктора Лестока, устраивавших переворот с целью изменения внешней политики России, не объяснить превращения в императрицу ленивой и нерешительной Елизаветы Петровны.

Конечно, не малый вклад в успех переворота, устроенного «дщерью Петровой», внесла детская беспечность ее племянницы — правительницы Анны Леопольдовны. Ее предупреждали об интригах сестры, но правительницу гораздо более занимали ленточки и бантики, пришитые к одежде сына императора, а не происки глупой, как она считала, сестрицы.

Почти все историки говорят, что переворот, осуществленный Елизаветой, имел поддержку в народе и армии, и был обусловлен реакцией на немецкое засилье.

В принципе, это верно, с той только оговоркой, что поддержка армии и ликование народа проявились уже после переворота, а сам переворот осуществлялся столь же тихо и бескровно, как и свержение фельдмаршалом Минихом регента Бирона.

Существует версия, что Анна Леопольдовна получила письмо, предупреждающее ее о заговоре, который пытаются устроить Шетарди и Лесток в пользу цесаревны Елизаветы.

Анна Леопольдовна прямо спросила тогда об этом Елизавету, та пала на колени и стала умолять правительницу, чтобы та арестовала Лестока и запретила ездить к ней Шетарди, но ее, сироту, простила бы.

Анна Леопольдовна тоже заплакала, и отпустила сестру с миром. Неизвестно, собиралась ли она карать Лестока, но именно Лесток и сыграл роль пускача в механизме переворота.

Тюремный опыт уже имелся у него. Он успел посидеть в Бастилии, когда обучался хирургии в Париже. В России он тоже сперва оказался в Сибири, и только по возвращении сделался хирургом великой княгини…

Теперь, узнав, что заговор раскрыт и Елизавета Петровна уже вымолила у правительницы Анны Леопольдовны прощение себе, он не стал терять времени. Понимая, что его никто прощать не будет, Лесток примчался к цесаревне, и будучи недурным художником, вдохновенно запечатлел страхи за свою судьбу на аллегорическом полотне.

В одной половине картины он изобразил Елизавету Петровну, сидящею в короне на троне. В другой — ее же, но в монашеском одеянии, окруженною орудиями пыток. Надпись под картиной гласила: «Выбирайте!»[9]

Аллегория огорчила Елизавету, но окончательно решилась она приступить к делу, когда Лесток в присутствии сержанта Грюнштейна начал рассказывать о своих нехороших предчувствиях.

— Мучат меня опасения, — покаялся он. — Боюсь, что под кнутом я расскажу обо всех участниках заговора. Алексея Григорьевича жалко… Такой голос у человека!

Только тогда и решилась Елизавета Петровна…

Посовещавшись, надумали, что неплохо бы раздать в казармах денег.

Мысль была неплохая, но где взять деньги?

Елизавета сказала, что у нее всего триста рублей и драгоценности. Послали попросить денег у маркиза Шетарди. Маркиз пообещал дать на заговор две тысячи рублей, но… потом, когда партнер по картам вернет ему долг[10]…

Елизавета заложила свои драгоценности, и на эти деньги Лестоку удалось подкупить тринадцать гренадер.

К ночи у Елизаветы собрались все ее приближенные.

Алексей Григорьевич Разумовский…

Три брата — Александр Иванович, Иван Иванович, Петр Иванович Шуваловы… Михаил Воронцов… Принц Гессен Гамбургский…

Пришли и родственники: Скавронские, Ефимовские, Гендриковы, Салтыковы…

На Елизавету надели орден святой Екатерины, вложили в руки крест и посадили в сани. На запятки вскочили братья Шуваловы.

В другие сани уселись Разумовский, Салтыков, Грюнштейн…

Когда поезд заговорщиков прибыл к казармам, там был только один офицер, остальные разошлись отдыхать по своим квартирам. Караульный солдат ударил тревогу, но Лесток порвал кулаком барабан и прекратил опасный шум. Тринадцать гренадер тем временем разбежались по казармам.

Когда начали собираться солдаты, Елизавета вышла из саней.

— Знаете ли вы, чья я дочь? — спросила она.

— Знаем! — отвечали солдаты.

— Меня хотят заточить в монастырь! Готовы ли защитить меня!

— Готовы, готовы, матушка! — закричали солдаты. — Веди нас! Всех перебьем!

По разным подсчетам, в перевороте принимало участие от ста до трехсот солдат. Часть из них отправилась арестовывать Миниха, Левенвольда, Остермана и Головкина, а отряд, возглавляемый цесаревной, — к Зимнему дворцу.

Зная пароль, заговорщики вплотную подошли к окоченевшим у главного входа часовым и разоружили их. В кордегардии заговорщиков попытался задержать офицер, но был повален на пол и связан.

Теперь оставалось только найти спальню Анны Леопольдовны.

— Сестрица, — разбудила ее Елизавета, — пора вставать!

Иоанн V Антонович

Брауншвейгская фамилия была арестована, а младенец Иван VI Антонович увезен во дворец Елизаветы.

О результате правления Анны Иоанновны мы уже говорили.

О правлении Елизаветы Петровны — «Сей эпок заслуживает особливое примечание: в нем все было жертвовано настоящему времени, хотениям припадочных людей и всяким посторонним малым приключениям в делах», — довольно точно сказал Н.И. Панин.

Считается, что при Анне Иоанновне направление политики определял Бирон. Считается, что Разумовский при Елизавете Петровне в политику не лез…

Это тоже не совсем так.

Не столь явным было вмешательство в политику Бирона, и не столь очевидной отстраненность от нее А.Г. Разумовского. Известно, например, что под горячую руку граф-певун бивал батогом и всесильного конференц-министра Петра Ивановича Шувалова, того самого, который, как выразился историк С.Ф. Платонов, был «человек без принципов, без морали и представлял собой темное лицо царствования Елизаветы»…

Почему-то считается, что правление полунемки Елизаветы Петровны освободило Россию от засилья немцев, возникшего при русской Анне Иоанновне.

«С воцарением Елизаветы, — восторженно пишет Н.Г. Устрялов, — исчезло мнение, что только иноземцы могут поддерживать творение Петра Великого. Престол ее окружили одни русские вельможи; все отрасли государственного управления вверены были русским. Господство иноземцев кончилось: устрашенные падением Бирона, Миниха, Остермана, друзья и помощники их спешили удалиться».

Суждение это не вполне согласуется со свидетельствами современников и другими фактами.

Немка Екатерина II, например, никакого утеснения иностранцев при дворе Елизаветы Петровны не заметила. Напротив, она писала, что русский двор был разделен тогда на две больших партии…

«Во главе первой, начинавшей подниматься после своего упадка, был вицеканцлер, граф Бестужев-Рюмин; его несравненно больше страшились, чем любили; это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый, по своим убеждениям довольно-таки властный, враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной, впрочем, неуживчивый и часто мелочный. Он стоял во главе коллегии иностранных дел; в борьбе с приближенными императрицы он, перед поездкой в Москву, потерпел урон, но начинал оправляться; он держался Венского двора, Саксонского и Англии…

Враждебная Бестужеву партия держалась Франции, Швеции, пользовавшейся покровительством ее, и короля Прусского; маркиз де-ла-Шетарди был ее душою, а двор, прибывший из Голштинии, — матадорами; они привлекли графа Лестока, одного из главных деятелей переворота, который возвел покойную императрицу Елизавету на русский престол.

Этот последний пользовался большим ее доверием; он был ее хирургом с кончины Екатерины I, при которой находился, и оказывал матери и дочери существенные услуги, у него не было недостатка ни в уме, ни в уловках, ни в пронырстве, но он был зол и сердцем черен и гадок (выделено нами — Н.К.).

Все эти иностранцы поддерживали друг друга и выдвигали вперед Михаила Воронцова, который тоже принимал участие в перевороте и сопровождал Елизавету в ту ночь, когда она вступила на престол. Она заставила его жениться на племяннице императрицы Екатерины I, графине Анне Карловне Скавронской, которая была воспитана с императрицей Елизаветой и была к ней очень привязана.

К этой партии примкнул еще граф Александр Румянцев, отец фельдмаршала, подписавшего в Або мир со шведами, о котором не очень-то совещались с Бестужевым. Они рассчитывали еще на генерал-прокурора князя Трубецкого, на всю семью Трубецких и, следовательно, на принца Гессен-Гомбургского, женатого на принцессе этого дома. Этот принц Гессен-Гомбургский, пользовавшийся тогда большим уважением, сам по себе был ничто и значение его зависело от многочисленной родни его жены, коей отец и мать были еще живы; эта последняя имела очень большой вес».

Это свидетельство Екатерины II опровергает мнение о некоей кадровой революции, произошедшей при дворе после воцарения Елизаветы Петровны. Как мы видим, иностранцы сохраняли свое влияние при дворе, что же касается русских царедворцев и Бестужева, и князя Черкасского[11], то они благополучно правили и при Анне Иоанновне.

Впрочем, нелепо было и ждать перемен.

И Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна были двоюродными сестрами, и та удивительная легкость, с которой восходят они к самодержавной власти, не случайна, а закономерна. В каком-то смысле она была предопределено самим характером петровских реформ, логикой строительства того государства, которое он задумал.

Раньше Россия была ориентирована на защиту своих национальных интересов, теперь, когда наши цари стали чистокровными немцами, России приходилось влезать во все трения европейских государств между собою, и не жалея сил, без всякой пользы для себя, улаживать их.

Русское дворянство из сословия служивого превратилось при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне в сословие рабовладельцев, и привилегия эта была дарована им по сути дела за поддержку онемечивания правящей династии.

Онемеченная русская Анна Иоанновна назначила своим наследником Иоанна Антоновича, обладателя — он был сыном полунемки и чистокровного немца — четвертинки русской крови. Полунемка Елизавета Петровна назначила наследником такого же, как Иоанн Антонович, «четвертничка» — Петра-Карла-Ульриха.

Анне Иоанновне, когда она умерла, было сорок семь лет. Елизавете Петровне — пятьдесят два года. Обе умерли еще не старыми.

Обе — от пресыщения своих страстей…

В эти правления и возрастала блаженная Ксения Петербургская.

[1] Чтобы добраться на Смоленское кладбище, надо доехать до станции метро «Приморская», расположенной недалеко от берега Финского залива, потом перейти через мостик над рекой Смоленкой, на левом берегу которой и раскинулось кладбище.

[2] Ф. Белорус. «Юродивый Андрей Федорович или раба Божия Ксения, погребенная на Смоленском кладбище в Петербурге». СПб., 1892, стр. 7.

[3] «Русская старина». 1873, VIII.

[4] С.-Петербург. Издание книгопродавца А.А. Холмушина, 1904.

[5] Разные исследователи датируют ее рождение промежутком между 1719 и 1731 годами.

[6] О том, насколько уродливым было украинское засилье, например, в церковной жизни свидетельствует история, опубликованная в «Русском архиве» в 1866 году…

…Одно время в Троице-Сергиевой лавре была половина монашествующих великороссы, москали; другая — малороссияне. Они образовали две партии, не сочувствовавшие друг другу. Однажды эта неприязнь малороссиян обнаружилась и пред императрицей.

Архимандриту, который был малоросс, дали знать, что императрица будет в лавре. Собрав своих земляков, он сказал:

— Ее императорское величество изволить прибыть в нашу лавру, а, как ей известно, что молитвами преподобного Сергия Господь взыскал Лавру богатством, и как Ее императорское величество любит велелепие, то постарайтесь явиться пред лицом Ее величества в лучших одеждах.

А великороссам он присоветовал одеться как можно хуже, чтоб показать себя во всем монашеском смирении. И те, и другие исполнили распоряжение архимандрита. Императрица заметила это резкое различие в одеянии братии, и спросила: «Лавра всем изобилует. Отчего же одни одеты хорошо, а другие бедно и худо?»

— Потому, ваше величество, — ответил архимандрит, — что братия из малороссов трезвы и благоприличны, а великороссы невоздержанны и нерадивы.

[7] Может быть, этим и объясняется такое пристрастие Елизаветы к Украине. При ее дворе и до Разумовского было немало малороссов. Это – священники отец Констанций и Федор Дубянский, камер-лакей Котляревский, секретарь Мирович, бандурист Григорий Михайлов…

[8] Между прочим, тайное венчание Петра I с Мартой Скавронской произошло только в 1711 году, когда так несчастливо овдовела юная герцогиня курляндская Анна Иоанновна.

[9] По другой версии, надпись под картиной гласила: «Сего же вечера одно, или завтра другое».

[10] Эта жадность дорого обошлась маркизу. Принц Конти весьма порицал его, что «революция произошла без нашего участия».

[11] Екатерина II называет его почему-то бароном Черкасовым.