И просвети наш ум светом Разума Твоего

Ольга Хижняк,

кандидат философских наук

И ПРОСВЕТИ НАШ УМ СВЕТОМ РАЗУМА ТВОЕГО

- Добродетель рассуждения

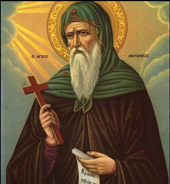

В Добротолюбии есть рассказ о том, как преп. Антоний Великий (251-357) спросил своих собратьев по аскезе, какую добродетель они считают наиболее важной. Были предложены варианты ответов: пост, бдение, нищета, милосердие. Согласившись с важностью этих качеств,

преп. Антоний заключил беседу утверждением, что для подвизающегося христианина главной является добродетель рассуждения, ибо она учит человека не придерживаться крайностей, но идти царским путем, не впадая ни в чрезмерное воздержание, ни в беспечность и разленение. Он также указывает, что свои рассуждения надо обязательно сверять с советом опытных[1]. Об этом же пишет

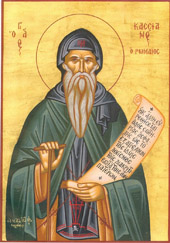

преп. Иоанн Кассиан (360-435) в наставлении «О руководстве в духовной жизни – рассуждении с советом опытнейших»[2]. Он отмечает: «Рассудительность – дар Божий, который, однако ж, надлежит развивать и воспитывать»[3]. Читать далее “И просвети наш ум светом Разума Твоего”

В монастырь

Трудно, право, припомнить, какими судьбами и для чего мои родители оставили меня на хуторе Бараки…

Бараки или, правильнее сказать, Буераки находятся в области Войска Донского в Усть-Медведицком округе. От Усть-Медведицкой станицы отстоят не более как в восьми верстах. Бараки – это небольшой казачий хутор (Санюткин), расположенный на оврагах, ярах и пригорках.

…

Доканчивая первый аршин своего детского возраста, я беззаботно поигрывал среди неугомонных занятий тетки.

Тетка же, несмотря на все свои тяжелые, многосложные хлопоты и заботы, каждый воскресный и праздничный день ходила в монастырь к обедне; когда я немного подрос и резво начал бегать по двору, стала и меня брать с собой, к моей непередаваемой радости. Незабываемы восторги моего детства!

Усть-Медведицкий Преображенский девичий монастырь от Бараков отстоит не более как на шесть или восемь верст и расположен между невыразимо живописными горами и холмами, которые беспредельной цепью тянутся по правому берегу Дона.

Монастырь скромно притаился на невысоком холме и состоял из немногих зданий. Небольшая сельской архитектуры каменная церковь, два-три корпуса, несколько деревянных келий – все это было красиво опоясано невысокой каменной оградой, за которой, около самых святых ворот, стоял с десяток небольших домиков. Но, несмотря на такую необширность обители, сколько в ней для меня было восторга и восхищения! С каким нетерпением ожидал я каждый воскресный и праздничный день, когда мы с теткой рано утром отправлялись в монастырь к обедне. Я резво бежал по дороге, совершенно не замечая дальности расстояния, и приближаясь к предмету нашего путешествия, с величайшим восторгом любовался картиной обители, особенно церковью. Эта царица моего детского сердца, белая словно лебедь, точно магнитом притягивала к себе мою душу и мысли, и как бы более и более стараясь увлечь меня, ярко горела своими вызолоченными главами в лучах восходящего солнца. Каким неизъяснимым торжеством было для меня, когда в пути вдруг раздавался звон монастырских колоколов! Дыхание во мне останавливалось, и я, тая как снег от удовольствия, весь превращался в слух.

Входя в обитель, я считал себя уже не на земле, и участвуя в церкви за богослужением, находил в нем неизобразимое счастье. Монастырское пение, лелея мой слух, глубоко западало мне в сердце. Внутренность церкви, горящие свечи и лампады, черные одежды монахинь, запах ладана – все это прочно поселило во мне неудержимое стремление и любовь к этому монастырю и вообще ко всему святому.

После обедни мы всегда заходили к матушкам в гости. Знакомых в монастыре у нас было много, и некоторых я назову по именам.

Старая монахиня Мариамна. Она незабвенна для меня по следующему случаю: как бы провидя мою будущность, она однажды, благословив меня маленькой иконкой преподобной Матроны, заботливо внушила мне молиться ей так: «Преподобная мати Матрона, сподоби меня монахом быть».

Матушка Евдокия. Я считал ее святою, потому что она жила в приделе, который я представлял не иначе как церковью. И какая это была добрая матушка! С любовью матери, взяв за руку, она потихоньку водила меня, бывало, по всей церкви, подробно рассказывая о значении каждой иконы.

Матушки Модеста и Маркелина. У них мы имели особенное прибежище и шли к ним точно в свой дом. И еще много других, которые, к сожалению, покрывшись давностью времени, предались забвению. Все эти матушки искренно уважали тетку и чрезвычайно любили меня, и нежно лаская, щедро дарили мне множество просфор, конфект и пряников. Итак, обогащенный и переполненный всякими едва вместимыми впечатлениями и различными утешениями, я, весьма довольный, возвращался с теткой в Бараки, беспрестанно оглядываясь на свое очарование ‒ белую церковь, которая понемногу скрывалась за живописные горы и воздушную синеву.

Сколько было рассказов по приходе домой! Все виденное и слышанное с увлечением передавалось бабушке, которая с большим удовольствием слушала мои новости, видимо утешаясь моим детским интересом.

Архимандрит Сергий (Бирюков) (1892-1943)

Духовник Александро-Невской Лавры

отрывок из “Воспоминаний детства и отрочества”

“Духовный собеседник” 3(31) 2002 г.

Святая Гора Афон, как главный центр Православного Возрождения в 14-первой половине 15 вв.

Наталья Ложкина

кандидат культурологии,

сотрудник ГосЭрмитажа

СВЯТАЯ ГОРА АФОН, КАК ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР ПРАВОСЛАВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В 14-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 15 ВВ.

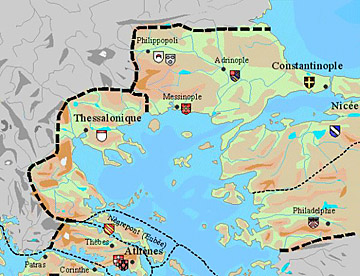

Четвертый крестовый поход, превратившийся из «пути ко Гробу Господню» в венецианскую кампанию, знаменовал глубокий кризис крестоносного движения. Итогом этого похода стал окончательный раскол западного и восточного христианства. Византия после этого похода перестаёт существовать как государство на 50 лет; на месте бывшей империи создаются империи новые: Латинская, Никейская, Эпирский деспотат и Трапезундская империя. Часть бывших имперских земель в Малой Азии была захвачена сельджуками, на Балканах – Сербией, Болгарией и Венецией. Независимость удавалось сохранить лишь трем разрозненным частям Византии – Эпирской деспотии на западе Балканского полуострова, Трапезундскому государству на

северном побережье Малой Азии и Никейской империи, зажатой между владениями крестоносцев и территориями, захваченными турками-османами. Просуществовавшая до 1261 г. империя из всех византийских земель включала лишь Фракию и Грецию, где французские рыцари получили в награду феодальные уделы. Венецианцы же владели константинопольской гаванью с правом взимать пошлины и добились торговой монополии в пределах Латинской империи и на островах Эгейского моря. Тем самым они выиграли от Крестового похода больше всех, но до Святой земли его участники так и не добрались[1]. Читать далее “Святая Гора Афон, как главный центр Православного Возрождения в 14-первой половине 15 вв.”

Наставления Великого поста

Во время ежедневных вечерен на протяжении всего Великого поста читается книга Притч Соломоновых. Это высказывания, указывающие нам, как жить. Многие из них очень выразительны. Эта книга поможет лучше узнать, исполнение каких дел Бог хочет от нас и к чему призывает.

Вот некоторые из высказываний:

![]() Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это – прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей.

Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это – прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей.

![]() Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей, и он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои; храни заповеди мои, и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих.

Ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей, и он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои; храни заповеди мои, и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих.

![]() Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему.

Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему.

![]() Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе.

Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе.

![]() Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых; оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо;

Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых; оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо;

![]() Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.

Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня.

![]() Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота.

Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота.

![]() Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет.

Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет.

![]() Кто стремится к добру, тот ищет благоволения; а кто ищет зла, к тому оно и приходит.

Кто стремится к добру, тот ищет благоволения; а кто ищет зла, к тому оно и приходит.

![]() Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр.

Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр.

![]() Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним.

Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним.

![]() Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.

Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.

![]() Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным [а милосердый помилован будет].

Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным [а милосердый помилован будет].

![]() Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему.

Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему.

![]() Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится.

Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится.

![]() Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, – и не будет услышан.

Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, – и не будет услышан.

![]() Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал Господь.

Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал Господь.

![]() Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои.

Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои.

![]() Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, – светильник нечестивых угаснет.

Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, – светильник нечестивых угаснет.

![]() Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, – чужой, а не язык твой.

Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, – чужой, а не язык твой.

![]() Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен.

Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен.

![]() Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя Ему? и какое имя Сыну Его? знаешь ли?

Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя Ему? и какое имя Сыну Его? знаешь ли?

Пособие по катехизации

для детей младшего школьного возраста

“Кредо”, 2002.

Мысли о разном

Протоиерей АНДРЕЙ ТКАЧЁВ

МЫСЛИ О РАЗНОМ

Имя первого Воскресенья Великого поста так красиво звучит, что и не сведущий в истории праздника человек ощущает прикосновение к великому смыслу. Вот у Платонова в «Чевенгуре» два чудака ищут самую настоящую партию, чтобы туда записаться и быть полезными для истории и приближения земного блаженства.

«Нигде ему точно не сказали про тот день, когда наступит земное блаженство. Одни отвечали, что счастье — это сложное изделие, и не в нем цель человека, а в исполнении исторических законов. А другие говорили, что счастье состоит в сплошной борьбе, которая будет длиться вечно. Читать далее “Мысли о разном”

В дни великого поста

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Молитва Ефрема Сирина

В ДНИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Великий пост (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Великая Четыредесятница») — центральный пост во всех исторических Церквях. Цель Великого поста — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. Пост установлен в память о том, что Христос постился в пустыне сорок дней.

Первые христиане, вспоминая крестные страдания Иисуса Христа и Его слова: «когда отнимется у них Жених, и тогда будут поститься» (Мф. 9:15), постились в сам день Пасхи. Продолжительность Пасхального поста составляла 40 часов дневных и 40 часов ночных (80 часов = 3,3 суток).

Однако вскоре выходцев из язычества среди христиан стало значительно больше, чем из иудейства, поэтому христианская Пасха стала праздноваться несколько позже иудейской Пасхи, что окончательно закреплено Первым Вселенским собором. Однако обычай поститься на Пасху обличает еще святитель Иоанн Златоуст в своем «Слове на пост в Пасху».

В III веке произошло удлинение пасхального поста на 40 дней под влиянием продолжительной практики оглашения, из желания строгим постом и усердными молитвами готовить оглашенных к принятию таинства крещения. Так как крещение старались приурочивать к главному христианскому торжеству — Пасхе, то и «огласительный пост» оказался «предпасхальным». По примеру Христа, постившегося за людей 40 дней, все христиане, в солидарность с оглашенными, стали ежегодно поститься 40 дней в преддверии Пасхи вместе с готовящимися к принятию святого крещения. Поэтому до сих пор в Великом посте различаются два периода: 1) святой четыредесятницы и 2) страстной седмицы, а иудейская пасха по срокам теперь всегда стала выпадать на период христианского поста.

Первая неделя Великого поста — Торжество православия: в современной практике Русской православной Церкви возглашается «вечная память» всем скончавшимся защитникам веры православной, а «многая лета» — здравствующим верным. До 1919 года совершалось также анафематствование ересей, а еще раньше в России — государственных преступников. В настоящее время анафематствование ересей совершается только в соборных храмах. По русской (неканонической) традиции, с этого дня в течение всей Четыредесятницы: на часах вычитывается все Евангелие, а по особым дням совершается Соборование и Пассия.

Вторая неделя Великого поста: Русская православная Церковь вспоминает одного из великих богословов — святителя Григория Паламу.

Третья неделя Великого поста — Крестопоклонная: после великого славословия на утрени износится из алтаря святой Крест и предлагается для поклонения верным. Следующая за неделей четвертая седмица Великого поста именуется Крестопоклонной; ее среда — Преполовение Святой Четыредесятницы (в просторечии именовалось Средокрестьем); от сего дня до Великой среды на всех литургиях преждеосвященных Даров добавляется ектения «О готовящихся ко святому просвещению» (крещению).

Четвертая неделя — переходящая память преподобного Иоанна Лествичника. В четверг пятой седмицы на утрене читается весь Великий покаянный канон Андрея Критского, а также житие преподобной Марии Египетской — «Андреево стояние», или «стояние Марии Египетской». Получило распространение еще одно название этой седмицы — «Похвальная» от Субботы Акафиста или Похвалы Пресвятой Богородице: на утрене субботы торжественно читается акафист Пресвятой Богородице. Празднование было установлено в память спасения Константинополя от иноплеменного нашествия в 626 году при императоре Ираклии.

Пятая неделя — память преподобной Марии Египетской, образца истинного покаяния, и преподобного святителя Филофея. Шестая седмица — седмица ваий, в пяток которой завершается Святая Четыредесятница; суббота — Воскрешение праведного Лазаря (Лазарева суббота).

Шестая неделя — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, (двунадесятый праздник).

Далее начинается Страстная седмица.

К 70-летию кончины советского вождя

Протодиакон Владимир Василик

доктор исторических наук,

кандидат филологических наук,

кандидат богословия, профессор,

член Синодальной богослужебной комиссии

К 70-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ СОВЕТСКОГО ВОЖДЯ

5 марта 70 лет тому назад умер советский вождь Иосиф Виссарионович Сталин. Его смерть явилась горем для всего Советского Союза. Глубоко знаменательны слова Святейшего Патриарха Алексия на панихиде по Сталину, которую, подчёркиваю, он совершил добровольно:

«Упразднилась сила великая, нравственная, общественная, сила, в которой наш народ ощущал собственную силу, которою он руководился в своих созидательных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение многих лет».

Слова святителя Алексия явились пророческими. Наследники Сталина промотали и «разбазарили» его империю. Хрущёв, уничтожив физически или морально своих конкурентов, стал проводить политику оголтелой десталинизации. Причём, временами доходя до абсурда: в присутствии полководцев Великой Отечественной войны, знавших, как работал Сталин, вымеряя по картам 1 сантиметр – 1 километр, Хрущёв нагло заявлял, что Сталин руководил войной по глобусу.

Отметим, что Хрущёв устроил самый настоящий погром в армии. По воспоминаниям генерала Александра Васильевича Пыльцына, выгоняли людей, которым оставалось до конца службы три месяца. Некоторые не выдерживали и кончали жизнь самоубийством.

Солнце в банке

На окне стоит стеклянная банка. Где-то сбоку светит в окно солнце. Как же играют цвета и краски, отражая солнце в стекле! То россыпью сверкнут изумрудно-зеленым, то оранжево с синим перемешиваясь, образуют такой ореол красоты, что «ни в сказке сказать, ни пером описать», то ослепительно блеснут серебристо-золотым, ослепляя глаза, то рассыплются огненно-красным едва уловимо тут-же переливаясь в другой цвет.  Строя все новые и новые картины красоты. И подумалось: Господи! Если сотворенное солнце способно так сверкать и преображать ничтожное стекло и даже осколок стекла, то как-же засверкает, засветится, возликует душа человеческая, это высшее творения Твое Боже, приняв в себя лучи Божества Твоего! «Око не виде и ухо не слыша…».

Строя все новые и новые картины красоты. И подумалось: Господи! Если сотворенное солнце способно так сверкать и преображать ничтожное стекло и даже осколок стекла, то как-же засверкает, засветится, возликует душа человеческая, это высшее творения Твое Боже, приняв в себя лучи Божества Твоего! «Око не виде и ухо не слыша…».

Но чтобы солнце играло и пело на банке стеклянной – банка должна быть чистой, стекло должно быть прозрачно, иначе ничего не получится. В мутном и грязном стекле не отразится радугой солнце. Так и душа должна быть светлой, чистой, чтобы быть способной принять и отразить собой весь спектр Божества Твоего, Господи. В мутной душе не увидишь Бога.

Ольга Рябова

Жизнеописание мирянки в Боге