Марина Михайлова

Заместитель главного редактора РНЛ

ЕГО МОЛИТВА СОГРЕВАЛА ВСЕХ

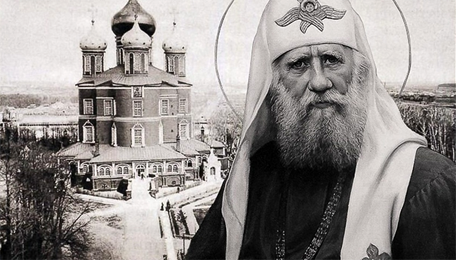

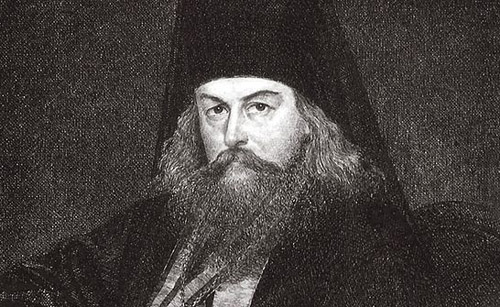

2 ноября – день памяти митрополита Иоанна (Снычева)

Эти рассказы записывались на протяжении нескольких лет, публиковались в разных изданиях (в частности, газетах «Православный Санкт-Петербург», «Владимирский собор», журнале «Град духовный»). Пришло время собрать их воедино. О приснопамятном Владыке Иоанне, митрополите Санкт-Петербургском и Ладожском, вспоминают священнослужители и миряне, духовные чада и те, кто его видел однажды, и даже те, кто познакомился с архиереем только через его труды. Благодать этой редкой души коснулась всех.

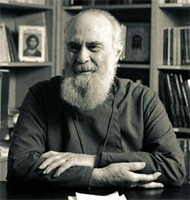

Протоиерей Иоанн Варламов

«Его молитва согревала нас»

Во время служения митрополита Иоанна (Снычева) на Санкт-Петербургской кафедре протоирей Иоанн Варламов являлся настоятелем Троицкого собора Александро-Невской лавры (которой позже был возвращен статус монастыря), где часто совершал богослужение Владыка Иоанн.

Рядом с Владыкой Иоанном всегда было просто и молитвенно. Он ни на кого не повышал голоса, не возмущался никакими неполадками, он словно не замечал их, но на самом деле всему внимал. Владыка никого не обижал, никому не досаждал, но призывал нас достойным образом совершать свой пастырский подвиг и давал этому должный пример.

Самое главное – его молитва согревала всех так, что разные мелочи переставали иметь значение. В присутствии Владыки горнее настолько покрывало низменное, что становилось очевидно, что оно не стоит нашего внимания. Владыка всегда был лишь телом здесь, рядом с нами, а душой – на небе.

Его проповеди были одновременно краткими и содержательными. И особо необходимы в тот час, в который он говорил. Они питали каждого, нуждающегося в благодати Господней, нуждающегося во спасении. Слушая его проповедь, с подтверждением мыслей ссылками на творения святых Отцов, каждый получал ту крупицу для жизни вечной, которая необходима каждому из нас.

…Никогда не думали мы, что Владыка так скоро уйдет от нас. Хоть и знали его немощи, недуги, переживания, но видя его бодрый дух, мы не допускали и мысли о том, что его пребывание с нами будет столь кратким. Светлая память о Владыке – в каждом из нас. Каждый из нас жалеет о том, что не насытился достаточно в те дни, когда Владыка так усердно питал каждого из нас.

Протоиерей Иоанн Варламов († 2008), настоятель Троицкой церкви во Всеволожске

Архимандрит Гурий (Кузьмин)

Встретились навсегда

С Владыкой Иоанном я познакомился, когда он был еще игуменом. Будучи в Самаре, я как-то пришел к Владыке Мануилу (Лемешевскому) в митрополичьи покои, и мне открыл дверь будущий Владыка Иоанн. В тот раз встретиться с епископом Мануилом мне не удалось, это огорчило меня. Но с тех пор я часто виделся с отцом Иоанном. Когда он стал архиереем и узнал, что я принял монашество, то прислал мне телеграмму с приглашением быть его келейником. Я был в затруднении, молился, советовался с владыкой Германом, нынешним архиепископом Волгоградским и Камышинским, а тогда – ректором Ленинградской Духовной академии. Я поехал к архимандриту Иоанну, он дал мне читать книгу Аввы Дорофея, тогда духовную литературу было очень трудно достать. Неделю о.Иоанн держал меня в затворе. Но келейником я не стал, видно, Промысл Божий обо мне был иной.

В 1983 году уже была об этом договоренность, но повредил Ульяновский уполномоченный по делам религии. Несколько лет я служил в Новгороде. Но наша связь с Владыкой Иоанном с тех пор уже не прерывалась, каждый год мы встречались. Он очень хорошо ко мне относился.

…А затем, когда правящий в то время на Санкт-Петербургской кафедре архиерей – митрополит Алексий стал Патриархом, я особо молился и чувствовал, что Владыка Иоанн будет на нашей кафедре. Знаю, что и другие люди молились, но всё одному лишь Богу известно. Так вот, в свое время мне не удалось служить рядом с Владыкой Иоанном, но сложилось так, что в 1990 году он сам прибыл на Санкт-Петербургскую кафедру.

Это чувство было скрыто, даже и себе я не давал в нем отчета, но ждал приезда Владыки. Здесь мы встречались уже часто, особенно в последнее время. За два часа до его кончины я разговаривал с ним по телефону….Какой же неожиданностью стало известие о его кончине… Я срочно приехал в митрополичьи покои, куда уже было перевезено тело Владыки. Я был первым священником, приехавшим прощаться. Переоблачили его. Всю ту ночь провел с Владыкой. Мы читали Евангелие, служили панихиды. Потом было отпевание в Александро-Невской лавре. Царство ему Божие. Упокой, Господи, душу его в селениях праведных и по его молитвам да хранит богоспасаемый наш народ в вере, чистоте, святости, чтобы мы были исполнителями заповедей Христовых и наследниками Его Небесного Царства.

Архимандрит Гурий (Кузьмин), настоятель собора св.вмц. Екатерины в г.Кингисепп

Архимандрит Пахомий (Трегулов),

настоятель Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря

Дар простоты

Владыке был дан от Бога дар простоты. Она проявлялась во всем: в быту, в еде, в отношениях, которые все же не становились ни с кем панибратскими. При этом он был архиереем. Его резиденция митрополита напоминала музей, но владыка словно не замечал этого, чувствуя себя естественно в любой обстановке. Привез туда свою железную кровать, жил скромно. Ни переезд в столичный город, ни архиерейство никак не отразились на нем. Он как был простым человеком, так и остался им. Но при этом соответствовал высоте митрополичьего служения, твердой рукой управлял епархией. Никого и ничего не боялся. Решения принимал в соответствии с церковными канонами и традициями благочестия.

Владыка очень переживал за Россию, которую называл Русью-матушкой. Он многим открыл глаза на проблему, о которой знали, но говорили только на кухнях, в кулуарах. Владыка заговорил об этом вслух, и это принесло свой плод. И в стане врагов, и в стане доброжелателей. Кто-то был обличен, а кто-то получил поддержку своим мыслям, идеям, взглядам. Владыка говорил правду от сердца.

В первый год нашего знакомства Владыка подарил мне свою книгу проповедей с надписью: «Дорогому моему духовному чаду». Его духовным чадом я был пять лет. Меня называли и секретарем, и келейником, и референтом – кому как нравится. Келейником в строгом смысле этого слова я не был. Если допустимо так сказать, у нас была духовная дружба. Он очень меня любил, как сына. Не знаю, чем это было вызвано. Поначалу мне это очень нравилось, а потом пришло осознание ответственности, серьезности этого ко мне отношения.

Владыка очень сильно, в приказном порядке, изменил мою жизнь. Имею в виду свой постриг и назначение настоятелем. В то время, когда мы с ним познакомились, я был диаконом-целибатом. До этого – послушником в Псково-Печерском монастыре, куда должен был вернуться. Мы познакомились в Шлиссельбурге, где я служил в то время. Нас сблизила любовь к рыбалке, мы много разговаривали тогда.

Когда однажды Владыка попал в больницу, среди иподиаконов дежурил у него и я. И вот в одну из ночей Владыка спрашивает меня: «Отец, ты монашеские одежды-то готовишь?» Печерские старцы благословили меня быть целибатом, поэтому эти слова удивили: «Владыка, я же не готов…» – «Примешь постриг, будешь иеромонахом и настоятелем Воскресенской церкви. Проповеди говорить умеешь?» – «Откуда? Не умею, никогда не говорил». «Научишься. Все. Нечего тут говорить. Было повеление свыше, я и спрашивать тебя не буду». Сопротивляться было невозможно. «Благословите, Владыка». Так он изменил мою судьбу.

С тех пор у нас установились более близкие отношения. Я воспринимал их естественно, в Печорах привык к тому же. Но со временем, узнав архиерейскую жизнь, понял: а Владыка-то был старцем. В нем сочеталась монашеская простота, архиерейская мудрость и великая пастырская благодать. Он был удивительным человеком. Иногда казался наивным до детскости. Но был образованным человеком, имел ученую степень доктора церковной истории. Удивлял его почерк – неразборчивый, символический почерк человека науки. Если приглядеться – не читается. Я даже пытался его копировать…

Часто приходилось наблюдать, как Владыка работал. За столом по болезни он сидеть не мог, писал в кровати. У него была специальная досочка, рядом лежала кипа документов, а на стульчик он складывал уже готовые документы. Было удивительно интересно за ним наблюдать. Человек трудился, что-то таинственное происходило в этот момент. И какой человек – архиерей. Когда слышишь это слово, представляешь кого-то величественного и недосягаемого. А здесь видишь скромного старца. Его и называли – «дедушкой». Это имя перешло к нему по наследству от митрополита Мануила, которого ради конспирации называли так в письмах, переговорах.

Он постоянно болел. Каждый день утром и вечером – перевязки. Смотреть на его ноги было страшно, до колен они были просто синие. Для того чтобы Владыка мог передвигаться, ему накладывали жесткий бинт. На ночь бинты снимали, промывали раны. И так каждый день. Я наблюдал это несколько лет. Периодически бинты натирали, образуя раны. А у него – диабет, раны подолгу не заживали. Со стороны казалось – просто от старости человек медленно идет. Какое там, каждый шаг давался с трудом. Что он претерпевал – нам неведомо. Но он все терпел, и при этом любил людей.

Было очень интересно наблюдать, как он управлял и в собственном доме, и во всей епархии. Я порой недоумевал, возмущался, чего-то не понимал. Удивительно, что Владыка прислушивался к моему мнению. Когда речь шла о каких-либо нарушениях, мне казалось, что виновника следует наказать по всей строгости канонов и апостольских правил. На это он говорил мне: «Отец, Евангелие почитай. О дереве, не приносящем плода: ороси его, окопай и жди. Надо относиться ко всем милостиво. Надо подождать. Наказать всегда можно успеть». Он жил и творил любовью. Одни этим пользовались, другие насмехались над ним, не понимая его, думая, блаженный какой-то. Кто-то понимал и очень ценил, а кто-то открыто ненавидел.

Он любил повторять: «Невольник – не богомольник», имея в виду, что нельзя насильно заставлять человека делать богоугодное дело. Но если человек явно сотворял что-либо не во спасение себе, не на пользу другим, Владыка спокойно принимал серьезные строгие решения.

Он был истинным пастырем, человеком святой жизни. Страдал и болел, но угождал Богу терпением и безропотностью.

Владыка постоянно следил за движениями своей души. Много лет вел дневники, куда записывал события прошедшего дня. Почувствовав близость кончины, он стал перечитывать все дневники. Это было проживание всей жизни, последняя переоценка своих мыслей, деяний, поступков. Тогда отец Кирилл (Начис), духовник епархии, приходил его исповедовать. Мы все почувствовали, что Владыка готовится. «Господь зовет». Он прожил после этого еще года два. Дневники я читал ему вслух. Они были точны, скрупулезны, я бы сказал. Он записывал не только события жизни, но и движения своей души, очень строго следил за собой. Писал дневник до последнего дня. Вечером, после молитвы, хотя бы несколько строчек, но запишет. Суждения его были строги и серьезны. Он говорил правду. Откровенность и нелицеприятность его взглядов проявилась уже в книге о митрополите Мануиле (Лемешевском). Попросил перечитать дневники, чтобы оценить: правильно ли он мыслил и думал.

Эти записи на многое открыли мне глаза. Я стал трезвее, прежде все представлялось в розовом свете. Но это знание лишь укрепило в вере и правде. Стал яснее Промысл Божий о человеке, о Церкви Своей. Все живет по слову Господню: Созижду Церковь мою и врата адовы не одолеют ее. А от правды жизни что закрываться? Всяк человек есть ложь. Кем бы он ни назывался и кем бы ни был. Все мы наследники адамова греха, да еще свои добавляем.

Когда бы я ни пришел на могилку Владыки, там всегда множество людей. Разве что поздней ночью удавалось бывать там в одиночестве. Это о многом говорит, ведь прошли годы, а люди идут и идут к Владыке. Он очень много рукоположил людей в диаконы и во иереи, это был огромный всплеск. Прежде трудно было рукоположиться, а в те годы положение стало меняться. Благодаря этому наша епархия обрела в своих рядах множество удивительных людей.

Протоиерей Владимир Фоменко

Человек сильного духа

Мне довелось видеть на Санкт-Петербургской кафедре митрополита Пимена, будущего Патриарха, митрополита Никодима, митрополита Антония, митрополита Алексия, нынешнего Святейшего Патриарха, митрополита Иоанна, а также ныне здравствующего митрополита Владимира. Все они – прекрасные, замечательные, великие и достойные люди. Великолепно образованные, молитвенные. И эта преемственность продолжается.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), возглавлявший нашу кафедру с 1990 по 1995 гг., положил много сил по возрождению богослужебной жизни в нашем городе. При нем была открыта Александро-Невская Лавра, где возобновилась монашеская жизнь, начал издаваться просветительский журнал “Санкт-Петербургские епархиальные ведомости”. По благословению владыки Иоанна в 1993 году стала выходить первая городская православная газета “Православный Санкт-Петербург” (редактор А.Г.Раков). В те годы открывались храмы, благотворительные богадельни, началась активная церковная жизнь.

Это была сильная, мощная личность, несмотря на внешнюю физическую немощь. Человек сильного духа. Хотя ножки его слабенько двигались, и голос был несильный, но человеком он был очень принципиальным, крепко православным и консервативным. Всех он призывал строго держаться Православия, ибо считал, что “нет другого нам корабля”.

Владыка Иоанн являл цельную личность, самостоятельную, не шедшую на компромиссы, и всегда имевший трезвую голову на плечах. Он был истинный духовный пастырь, светившийся от благодати молитвенник.

…Видимо, народ наш истосковался по молитвенному образцу, как почва сохнет без дождя, и душа его, как пустыня духовная, жаждала живительного орошения. И Господь послал нам наставника. Бывает, архиерей является хорошим администратором, к этому все привыкли, а, оказалось, что архиерей – это архипастырь. Такого люди не видели, и это всех потрясло.

Поэтому неудивительно, что верующий народ так почитает Владыку Иоанна. Молится о нем, питается его наставлениями. Свято чтит место его упокоения на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где всегда горят свечи, а в дни сугубого поминовения сюда совершается многолюдное паломничество.

Протоиерей Владимир Фоменко († 2009),

ключарь Собора Владимирской иконы Божией Матери

Протоиерей Игорь Филин

За советом

…Вспоминается первая проповедь Владыки Иоанна, сказанная на кафедре Санкт-Петербургских митрополитов. Тогда я и увидел его впервые. Когда слушал Владыку, сердце подсказало: это воистину пастырь добрый, проповедник Христа распятого. Моя возникшая тогда любовь к своему архипастырю оказалась взаимной. Вскоре, уже в 1990 году, Владыка Иоанн рукоположил меня, грешного и недостойного, в сан священнодиакона, а потом и во пресвитера. Те недолгие пять лет, что я провел под его архипастырским окормлением, были годами духовного руководства Владыки. Он никогда не терял из виду тех людей, которых рукополагал. Я это чувствовал по себе, по его назиданиям, порою – выговорам, которые делались с любовью, по редким поощрениям, которые он преподавал.

Особенно запомнился мне день рукоположения во иереи. Преисполненный радости от произошедшего, веруя, что таинство священства должно дать мне особые силы, я подошел после литургии под благословение архипастыря, чтобы выслушать его отеческое наставление. Благословив, Владыка наклонился ко мне и сказал: «Ты, наверное, думаешь, что теперь все приобрел? Запомни: если то, что ты сегодня получил, умножать не будешь, то потеряешь». Эти слова оказались для меня совершенно неожиданными. Потому что тогда действительно казалось, что ничего особенного теперь делать не надо будет, только лишь пользоваться той благодатью, которая дается в таинстве рукоположения.

Встреч с Владыкой было много. Поначалу я служил в Смоленской церкви, а Владыка любил там молиться. Нередко он бывал очень слаб. И первую половину службы просиживал на стуле, вытянув свою больную ногу на скамеечке. Молитва укрепляла его, благодать блж.Ксении воодушевляла. Чувствуя себя столь немощным в начале службы, Владыка преображался и заканчивал ее длинной проповедью. Всякий раз, слушая его, я получал большую духовную пользу. Хотя очевидно было, что проповеди он специально не готовил, а говорил по вдохновению что-то глубоко пережитое им.

Обладал Владыка и даром прозорливости. Со мной было несколько случаев, когда я мог в этом убедиться. Об одном, наверное, можно рассказать. Однажды кришнаиты решили провести в нашем городе религиозную акцию. Со своим идолом они собирались пройти по Невскому проспекту. Эта идея возмутила многих православных жителей Санкт-Петербурга.

Мы увидели в этом осквернение города святого Петра. Никогда еще идолопоклонники не совершали своих шествий по центральному проспекту города. Мы с прихожанами решили пойти на Невский проспект, выставить пикет, чтобы выразить свое отношение к происходящему. Накануне неожиданно раздался звонок из резиденции митрополита. Я был в недоумении: зачем я, настоятель пригородного прихода, мог понадобиться Владыке? Подошел к телефону и услышал следующее: «Говорят, отец, ты любишь на демонстрации ходить…» – «Да нет, Владыка, только в детстве ходил» – «Любишь-любишь… Скажи, куда ты собрался?» – «Честно говоря, против кришнаитов хотим выступить». Я совершенно растерялся, т.к. не мог понять, откуда об этом Владыка мог узнать. Никому я не рассказывал, а среди наших прихожан некому было доложить Владыке о моем решении. От неожиданности я бормотал что-то невнятное и услышал архипастырское назидание. Владыка поведал известную историю из жития прп.Макария. Святой со своим учеником встретили идольского жреца. Ученик обругал жреца, за что был избит. А преподобный добрым отношением привлек жреца к крещению. Конечно, я знал эту историю. Закончив, Владыка спросил: «Ты понял? Надо сначала научить своих прихожан любви. А потом уже идти против заблудших». Как было ни трудно согласиться с таким указанием архиерея, но я решил послушаться. Но, послушавшись, я рассуждал, откуда же он мог узнать об этом. В конце концов я решил, что ниоткуда Владыка не мог узнать. То есть Духом узнал о моих намерениях. Были и другие случаи, убедившие меня, что от митрополита Иоанна трудно скрыть свое душевное состояние.

Удивляло то, что Владыка был необычайно доступен. Я, настоятель небольшой пригородной церкви, имел возможность позвонить ему и спросить совета. И днем, и вечером. Однажды у меня появилась настоятельная потребность получить совет, обсудить дела. Огорчаясь своей занятостью, Владыка назначил мне встречу в ближайший день на девять часов вечера. Я приехал и просидел у Владыки часов до одиннадцати, келейница дважды заходила и стыдила меня: «Побойтесь Бога, батюшка, Владыке нужно отдыхать, ему нездоровится». Владыка, улыбаясь, говорил: «Иди-иди, мы еще поговорим». В конце концов он меня исповедовал – тяжелый груз был на душе. Но после меня Владыку ожидал еще один посетитель: его рабочий день продолжался.

Сейчас я себя корю, что мог бы чаще быть рядом с Владыкой, но, к сожалению, не ценишь то, что имеешь. И только потеряв, начинаешь понимать, что ты утратил.

Протоиерей Игорь Филин, настоятель церкви прп.Серафима Саровского в п.Песочный

Архимандрит Нектарий (Головкин)

Доклад

Как-то легко и незаметно произошло мое сближение с Владыкой. Я мог спокойно и безбоязненно общаться с ним. Хотя он и был митрополитом такой большой епархии, постоянным членом Синода. Можно было позвонить ему в резиденцию, попросить о встрече, в которой он никогда не отказывал. Поражало то, что он слушал меня и соглашался.

Однажды в 1993 году мы проводили конференцию, посвященную развитию и сохранению культуры народов России. Присутствовали председатели творческих союзов. Я был председателем президиума и вел конференцию. Мы вдвоем с Владыкой сидели в президиуме. Время докладов было строго ограничено: 20 минут, но предупредить об этом Владыку я не успел. После открытия конференции первое слово было предоставлено Владыке. Он начал говорить. Прошло двадцать, тридцать, сорок минут. Слушали Владыку хорошо, но план конференции оказался под угрозой. С докладами должны были выступать председатели творческих союзов. И я решился прервать Владыку. Позвонил в звоночек, говорю: «Все, Владыка, ваше время вышло, уже двойное». И Владыка смиренно остановился: «Извини, – говорит, – отец Николай, увлекся». Конечно, Владыка сам располагал к такому простому отношению

Священник Александр Чистяков

В день кончины

После пятилетней борьбы осенью 1995 года Церкви вернули храм во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице. Мы просили Владыку помочь с облачением, с утварью. 25 октября звонит Анна Степановна: «С вами будет говорить Владыка». Владыка сказал, что приготовил антиминс: «Надо, чтобы кто-то подержал мне антиминс» – «Владыка, я, конечно, приеду и подержу». Приезжаю. Лежит стопка антиминсов, в которых Владыка подписывает непременную часть, которая не меняется в зависимости от храма. Я держу, он пишет. Тут неровно, на первой. На второй тоже, в другую сторону. Надписали пять. Владыка устал: «Ну вот, на пятой научились». Через несколько дней опять звонок от Анны Степановны. Она сказала, что Владыка собрал нам утварь. В тот день меня не было в храме, мне передали. А на следующий день, когда я перезвонил, Владыка умер. Я спросил: «Приезжать?» – «Да, все готово». Можно сказать, что в день своей кончины Владыка передал нашему храму напрестольное Евангелие, лампаду, подсвечники, пасхальный крест.

Владыка очень точно предсказал одно событие моей жизни, которое совершилось уже после его кончины.

В общении с Владыкой ощущалась его необыкновенная духовная сила, соединенная с епископской властью. Было понятно, что это была сила Божия, которой ничто на земле противиться не может. Не в том смысле, что он лично чем-то таким владел или чего-то достиг, но было очевидно, что через него действует Бог и поэтому противостоять невозможно.

Протоиерей Александр Захаров

Божия воля

…Когда прихожане стали меня просить окормлять приход церкви Богоявления Господня на Гутуевском острове, эта идея показалась мне фантастической. Я был тогда воспитанником первого класса Санкт-Петербургской Духовной семинарии. Страшно было брать на себя такую ответственность за приход, за восстающий из руин храм, да и изучать совершение треб семинаристы начинают только в четвертом классе. Разговоры на эту тему длились долго, пока наконец один батюшка не положил им конец следующим образом. «Александр, – сказал он мне, – ты противишься воле Божией» – «А как же уразуметь ее?» – «Это просто. Раз люди просят, то нужно соглашаться и, если воля Божия на это служение есть, надо ее слушаться и исполнять. А если воли Божией нет, то как бы за тебя ни просили, как ни ходатайствовали, тебя не назначат служить, да и все». Это простое объяснение меня успокоило. Подумалось, действительно, кто меня назначит настоятелем? Сказал прихожанам, чтобы писали прошение о моем рукоположении. Пошли на прием к Владыке, до этого времени мы лично не были знакомы. Его решение о рукоположении было для меня совершенно неожиданным. Пожалуй, это был редкий, удивительный случай. Во втором классе меня рукоположили и назначили настоятелем. Тогда я впервые задумался о Владыке.

Конечно, став настоятелем, я с головой ушел в приходскую жизнь. Очень мало времени оставалось на учебу, заканчивал семинарию уже экстерном, преподаватели относились снисходительно, понимая мои трудности. Но времени не оставалось и на семью. Начались трудности в личной жизни. Я был вынужден обратиться к Владыке, чтобы он принял нас с матушкой. Он благословил приехать к нему в резиденцию. Мы беседовали около двух часов. Эта встреча потрясла меня, до этого приходилось только читать о старчестве в книгах. И тут я ощутил дыхание живого старчества. Почувствовал всем своим существом: вот он, старец, передо мной сидит, такая у него удивительная доброта, удивительная простота. Когда людей Божиих встречаешь, то каким-то внутренним чувством начинаешь распознавать, что этому человеку можешь верить больше, чем себе. Это чувство я сразу ощутил к Владыке.

Владыка произвел на меня такое впечатление – сейчас бы я не решился на такое дерзновение, – что я возьми да попросись к нему в духовные чада. Владыка благословил приходить на исповедь во время четырех постов. Могу свидетельствовать своим примером, что Владыка находил время и возможность исповедовать рядовых священников. Первая исповедь была незабываемая. Я молодой священник, дел у меня много, все бегом и галопом. Там, где сорок раз положено «Господи помилуй», я двенадцать скажу, а то и три раза. А вот архиерей правящий, у которого дел по всей епархии полно, неспешно все, как полагается, вычитывает и совершает. После этого примера я ни разу себе не позволял сокращений.

Когда прошло года полтора после того, как мы с матушкой были на приеме, Владыка служил в нашей церкви вечернюю службу. Когда матушка подошла к нему под благословение в общей очереди, Он узнал ее, расспросил о делах.

Навсегда в моей памяти осталось и напутственное слово после священнической хиротонии. Владыка сказал мне: «Теперь ты у нас отец. Поедешь на приход, там тебя будут ждать твои чада. Они будут разные, хорошие и плохие. Одни тебе будут больше нравиться, другие меньше. Но запомни: все они – твои дети. Проще всего, придя на приход, найти множество недостатков в приходской жизни, сказать: «Эти люди мне не нужны, с ними я не буду молиться, мне нужны другие». Но это не путь, не то, что требуется. А ты сумей с теми людьми жить и молиться, кого тебе Бог пошлет». Это архипастырское наставление врезалось в память, и в моей священнической жизни не раз помогало, и, наверное, до конца дней будет помогать. Очень благодарен Владыке за его слова.

Протоиерей Лев Церпицкий

За три дня

Незадолго до кончины Владыки Иоанна я зашел в канцелярию епархии. Секретарь разговаривала с митрополитом по телефону и дала мне трубку. Владыка пригласил к себе. Я поехал в его резиденцию на Каменный остров. К Владыке я всегда относился с уважением, а он меня всерьез не воспринимал, мы с ним только о рыбалке и говорили.

А в ту встречу он много интересного, неожиданного для меня рассказал. Поделился со мной, как тяжело складываются у него отношения с Собчаком. Рассказал, что надо идти на встречу с ним в четверг, иначе тот не принимает. Эта встреча очень тяготила Владыку, он буквально плакал.

А на прощание, когда я уже собирался уходить, Владыка завел разговор о рукоположении в священники очень хорошего, глубоко верующего человека, которому долго отказывали в принятии сана. Меня это настолько тронуло, что я тоже расплакался. Ответил, что это удивительный поступок: “Ведь это молитвенник за вас будет”. Владыка не формально подошел к решению судьбы этого человека. А через три дня его не стало.

Протоиерей Лев Церпицкий, настоятель Преображенского собора г.Выборга

Лидия Соколова

Брат

Вспоминается первая годовщина после похорон приснопамятного митрополита Иоанна. Перед глазами встают дорогие образы. Вот Мария Ивановна, приехавшая из Самары, где многие годы окормлялась у Владыки. Она почти жила на Никольском целую неделю. Лишь холодные осенние ночи заставили ее приходить ночевать в мой дом. Молчаливая, тихая, она приходила поздно вечером, принося с собой нехитрую снедь, подаренную лаврскими монахами и, помолясь, укладывалась спать. Утром, как на работу, она отправлялась на могилу. Это было особое служение Владыке. Несколько дней, которые мы провели рядом, дали пример неброской кротости, искренности, доброты – качеств необходимых каждому христианину. Я смотрела на чад Владыки и видела его самого.

В первые поминальные дни каждый вечер мы встречали на могиле простого светловолосого человека. Он одиноко стоял в сторонке, и весь его вид выражал какое-то страдание и смирение. Старичок не уходил несколько часов, хотя было видно, что он устал. Наконец, раба Божия Зоя, хлопотливо разбиравшая горы цветов на могиле, обратила внимание на этого человека и подошла к нему. Ее поразил его печальный вид, простой костюм, молчаливый образ. Чуткое женское сердце подсказало ей, что он чувствует себя ненужным, поэтому надо его поддержать, согреть. Быть может, этот город стал теперь для него чужим и холодным? Она была удивлена его скромности, когда узнала, что это родной брат покойного Владыки. Так мы познакомились, а затем и подружились с Петром Матвеевичем Снычевым.

Встречи на Никольском кладбище стали традицией, у родных митрополита появилось много друзей. Теперь мы встречаем и провожаем Петра Матвеевича с супругой Ниной в каждый их приезд в годовщину памяти Владыки.

Нежная любовь связывала братьев, хотя дороги их разошлись еще в юности. “Петенька”, – так ласково обращался к нему Владыка. “Иоанн пошел по духовной линии, а я – по ремеслу”, – сказал Петр Матвеевич. Владыку он называл коротко – брат. Митрополит приезжал к ним в отпуск, а в последние годы они встречались на невских берегах. “Здесь брату звонили по телефону и предупреждали о смерти, но он не боялся, а только говорил, “на все воля Божия”, – рассказывал Петр Матвеевич. В свой последний приезд Петр Матвеевич попросил передать его слова: “Спасибо за прием, за доброе отношение всем питерцам, уважающим и почитающим моего брата. Всем кланяюсь, желаю здоровья, спокойствия”.

…А народ идет и идет к могиле митрополита Иоанна. Что же так ценят в этой памяти люди, которым не надо напоминать о годовщине приснопамятного митрополита? Говорят, он был плохим администратором, но народ не знал его как руководителя огромной епархии, он знал его боль и любовь за Россию. Могила Владыки многих познакомила, примирила и соединила, она дает людям покой и благодать.

Татьяна Бескоровайных

«Не оставит нас…»

Встреча с Владыкой Иоанном изменила всю мою жизнь. В 1991 году меня благословили на работу заведующей книжным складом епархии. Эта работа была незнакома мне, и поначалу я допускала немало промахов. Когда приходилось виниться перед митрополитом: “Простите, Владыка, здесь ошиблась, там…”, он никогда не отчитывал, а успокаивал и говорил: “Не суетись, все выяснится, Господь управит. Лучше доверять и работать, чем не доверять и проверять. Когда человеку доверяют, он хочет сделать хорошо, старается оправдать доверие. А когда перепроверяют, он переживает и боится: здесь не ошибиться, там, а от этого ошибается больше и больше. Если начальник настроен найти ошибку в работе подчиненного, он всегда найдет ее”. Такое отношение очень помогало. Владыка умел пробудить спящие силы человека – физические, душевные, сердечные. Видел в каждом образ Божий и обращался к нему. Его доверие окрыляло. Я не встречала прежде таких начальников. Наверное, и не встречу уже теперь.

О том, что Владыка Иоанн был доступен любому человеку, уже говорилось не раз. Это действительно так. Обычно люди, занимающие такое положение, окружены плотным кольцом помощников и охраны, но на прием к Владыке Иоанну мог прийти каждый. Знаю людей, которые, гуляя по Каменному острову, из любопытства нажимали дверной звонок резиденции Владыки и могли быть приняты. Когда вопрос касался спасения души, Владыка Иоанн был безотказен. Скольких он спас, ведает един Господь. К нему обращались в состоянии отчаянья, в горе, в безвыходном положении. И никто не оставался неутешенным. Он всех принимал, обо всех заботился. Вел прием, пока не уйдет последний посетитель, независимо от того, закончился рабочий день или нет.

В душе каждого человека, с которым Господь сводил Владыку, он старался пробудить ростки души христианской. Если он видел, что человеку не по силам решить сейчас какую-то проблему, он ее не затрагивал, не торопил человека, никогда не было вокруг него суеты, он ждал, чтобы человек созрел сам до решения этого вопроса. Никогда не ставил невыполнимых задач. А если мы не понимали или не принимали каких-то советов Владыки, так в этом некого винить, кроме самих себя. Чем дальше, тем это становится очевиднее.

Он мог быть и бывал строгим, как бывает строгой мать, наказывающая своего расшалившегося ребенка. Но не надо путать причину и следствие. Ни его нраву, ни его характеру, ни манере держаться не была свойственна строгость. Но бывает, что иного надо встряхнуть, чтобы он что-то понял. А спусти его с горы без тормозов – что будет…

Владыка был нестяжателем. Свою пенсию он раздавал неимущим вдовам священников, зарплату отдавал на строительство храмов. Для нуждающихся пенсионеров Владыка Иоанн создал при епархии пекарню, где они безплатно получали хлеб.

И всех он учил тому же. Говорил, что Церковь не должна преследовать материальные цели, ее главная задача – направить человека на путь спасения. Владыка считал, что церковные предметы в приходских лавках должны быть доступны верующим, чтобы каждый человек мог возжечь перед иконой лампаду или свечу для домашней молитвы.

Насколько бережно относился Владыка к каждой душе, может показать пример с моими детьми. Дважды в трудных ситуациях я обращалась к Владыке. Моя дочь поступила в институт, а там – новый круг общения, свои соблазны. Возникла проблема внешнего вида. Владыка дал ей простой и мудрый совет. Не забыть, как он открыто, по-детски, хочется сказать – по-евангельски улыбаясь, говорил: “Давай посмотрим, для чего нам нужна одежда. И от холода, и для работы, и тело прикрыть. Есть парадная, деловая одежда. Мы должны выглядеть чисто, опрятно. Если ты хочешь надеть красивую кофту, надень ее. Только не думай при этом, что ты в ней лучше всех. Оденься красиво, но не тщеславься, не гордись. Мало ли, у тебя есть возможность хорошо одеться, а у кого-то ее нет, не обижай его”. Смотрите, какая мудрость – он не запретил, не сказал, что нельзя, не сказал, что хорошо, на духовное обратил ее внимание. И слова эти запали дочери в душу, и в нужное время вспоминались. Может, и одевалась, и тщеславилась, но по Промыслу Божию и по молитвам Владыки находился тот, кто был одет красивее, или иным чем-то она вразумлялась и понимала, что главное, действительно, внутреннее, а не внешнее. Понимала, что людей интересует не то, в чем ты одет, а то, какой ты человек.

А у сына были трудности с учебой. Ему Владыка сказал: “Я тоже в детстве писал неграмотно, а потом, когда понял, что нужно учиться, конспектировал по сто страниц в день”. Владыка не поучал, не назидал, а делился своим опытом. А ты сам решай – принимать или не принимать его совет.

Мой племянник попал на первую чеченскую войну. Когда я узнала об этом, то сразу, чуть ли не ночью, позвонила Владыке, прося его молитв. Сколько тогда вернулось живых, не знаю, но он вернулся. Считаю, что по молитвам Владыки.

Хотя Владыка Иоанн принимал большое участие в моей жизни, я не могу считать себя его духовной дочерью. Больше мне приходилось общаться с его помощниками, приехавшими с ним из Самары. Бывая в архиерейском доме, мы видели согласие, отзывчивость, скромность, уважение друг ко другу. И воспитывал нас не только сам Владыка, но и его близкие. Не назиданиями, а своим примером. Учитывая, что мы пришли в Церковь из светской жизни, где царят свои законы, пришли взрослыми, сформировавшимися людьми, со своими характерами и привычками, увидеть жизненный уклад церковных людей было для нас очень важным. Глядя на архивариуса Владыки, Анну Степановну Иванову, с которой чаще всего приходилось общаться, мы учились кротости, смирению, желанию помочь другим. Анна Степановна всегда относилась к нам с любовью, терпеливо прощая недостатки.

Помню первое благословение Владыки. Получив его, я окуталась такой благодатью, вместить которую, по своей греховности, не могла, но как ребенку, которому подарили долгожданную игрушку, мне хотелось резвиться, буквально бегать и прыгать, делясь со всеми своей радостью, а работать я не могла совершенно. Позвонила в резиденцию Анне Степановне и сказала: “Я сейчас работать не могу, мне хочется прыгать…” Представляете?.. Я ведь взрослый человек, нахожусь на серьезной, ответственной работе. Но она поступила очень мудро (может, вспомнила себя, не знаю). Говорит: “Перезвонишь, когда сможешь”. Это понимание и доверие привело меня в чувство.

Проработав под началом Владыки несколько лет, я не могу вспомнить ни одного примера, когда, глядя на Владыку, я могла бы его не то что осудить, а даже просто подумать о нем, как о таком же, как мы, человеке. Не было у него таких поступков. Любовь преизобиловала в его сердце и щедро изливалась на всех. Но любовь не эмоциональная, которая нам известна – с широкой улыбкой, горячими объятиями, громким смехом. Нет. Тихая и благостная. Вопрос очень мягкий, участный, с участием. Это чувствовалось по голосу, по тону, по глазам.

Не найти слов, чтобы выразить благодарность Владыке Иоанну за все, что он сделал для меня.

Чем дальше уходит от нас земное пребывание Владыки, тем яснее понимаешь высоту его духовной жизни. Очень громко звучит – хотелось бы хоть чуть-чуть становиться похожим на него, нет, ну как-то подражать, как дети, что ли. Раз не можем стать такими же.

Сейчас получаешь наставления, перечитывая письма Владыки Иоанна духовным чадам. Удивительно, как Владыка терпеливо, с любовью на протяжении десятилетий искоренял в пасомых один и тот же грех. Он никогда не укорял, не обличал, лишь подсказывал, как бороться с недугом.

Основное, чему нас учил Владыка, – быть христианами, а не просто верующими. Это очень большая разница, и бесы веруют. А он учил, чтобы закон Христов становился смыслом и образом нашей жизни.

Лишь благодаря таким молитвенникам, как Владыка Иоанн, можно пережить позор за наше поколение, позор за нынешнее растерзание нашей Родины. Он показывал и учил, что можно жить благочестиво в любое время. Знаем, есть молитвенники, сопереживающие нам, и они нас не оставят.

Вечная память Владыке Иоанну. Упокой, Господи, душу раба Твоего, митрополита Иоанна, и святыми его молитвами помилуй нас, грешных.

Людмила Никитина

Простые истины

Когда Владыка Иоанн был назначен на Санкт-Петербургскую кафедру, в городе была единственная негосударственная православная студия “Наследие”, которой я руководила. Мы часто снимали Святейшего, он и представил меня Владыке. Позже мы много общались. Вступив на кафедру такого большого города, Владыке Иоанну нужно было иметь информацию о культурной жизни Ленинграда. Мы общались и на эту тему, и на другие.

Несколько раз я снимала Владыку. Когда предложила ему сделать цикл телепередач, он согласился. Мы посвятили его современной России, взяв эпиграфом строки Н.Рубцова – “Россия, Русь, храни себя, храни”. Выбирая темы, остановились на двух: аборты и старики. Несмотря на всю сложность первой темы, разговор с Владыкой получился очень целомудренным. Само слово “аборт” ни разу не прозвучало в эфире. Перед съемкой Владыка сказал: “Знаешь, мне даже не представить женщину, которая может совершить такое. Не знаю, какое у нее должно быть сердце, какая голова…” А потом помолчал и добавил: “Но сейчас это стало привычным. Потому что этих женщин, когда они были девочками, мамы не любили, а отцы не драли…” Эта передача вызвала большое озлобление. Думаю, что видеоматериалы на телевидении не сохранились. А для того, чтобы сделать копию, у меня не было средств. В эфире программа была недолго, как и предполагал Владыка.

Перед передачей о стариках Владыка сказал мне: “Найди старушку, повези ее в поле, там, где сурепка растет. И пусть она у тебя уходит вдаль. Это – Россия”. Я сняла этот план, как сказал Владыка. Осеннее поле, низкое небо, и старушка с клюкой, которая уходит от нас. Передача получилась пронзительной…

А один раз Владыка преподал мне урок, который и сейчас помогает мне в жизни. Люди, от которых зависело производство фильмов, формально подчинялись Владыке и, совершив финансовую нечистоплотность, обвинили в ней меня. Мне было очень тяжело и стыдно перед Владыкой оттого, что оправдываться я не умею. Не знаю, чем бы закончилось это дело, если бы Владыка не позвал меня сам. Я приехала к нему. Зашла. Он молчит, и я молчу. Я не выдержала и расплакалась. Тогда он мне сказал: “Ты не обижайся. Давай отойдем, не будем ничего доказывать”. Он никогда не шел на конфликт, учил этому и нас. В нашей жизни часто случаются спорные ситуации, и мы всегда ищем справедливости. Особенно пристрастно мы ищем ее в церковной жизни, идеализируя ее. Нежелание понести даже те небольшие поругания, которые нам посылаются, не доказывая своей правоты и чистоты, лежит в основе очень многих наших разделений.

Но Владыка Иоанн избегал конфликтов, когда дело касалось отдельного человека. Если же речь шла о чистоте Церкви, Владыка мог быть суров. Именно таким я увидела его однажды, когда он благословлял нас с владыкой Симоном, теперь епископом Мурманским и Мончегорским, отвоевывать Новодевичий монастырь у прихода Зарубежной Церкви. Несмотря на свой небольшой рост, негромкий голос, в тот момент он представлялся неким грозным великаном.

Знаю, что даже люди, случайно встретившиеся с Владыкой, не забывали его. Вспоминается забавный случай. Одна женщина спешила на работу и нечаянно столкнулась с Владыкой. (Охраны-то у него никакой не было). Поднимает глаза – перед ней стоит митрополит Иоанн и благословляет ее. Этот случай так подействовал на нее, что она, прежде неверующая, стала ходить в храм.

А фильм о Владыке Иоанне, который мы сняли, был создан так. Мы с Владыкой Иоанном решили, что нужно записать на кинопленку несколько простых и ясных его высказываний для человека, ищущего дорогу к Богу. Тогда, десять лет назад, приходская жизнь только налаживалась. Люди с трудом принимали простые правила церковной жизни, были склонны к некому стерильному Православию, которого на самом деле не существует. К тому времени была переиздана практически вся дореволюционная религиозная литература, но этот объем знаний еще надо было воспринять.

Владыка чутко чувствовал душу простого человека, не кичащегося тем, что он пришел в храм, он хорошо понимал его нужды и чаяния. Для съемки мы оговорили круг вопросов, наиболее волнующих паству, на которые Владыка дал очень простые ответы, порой с примерами из своей жизни.

Этот материал востребован сегодня. Из своего опыта Владыка знал, что кроме серьезных богословских трудов евангельские истины должны быть представлены и более просто и доходчиво человеку, желающему прийти к Богу. И надо сказать, Владыка обладал этим даром – ясно и просто говорить о главном.

Простоту он оставил, и эта простота нам поможет, потому что она есть жизнь. Мы очень любим все усложнять. Но к Богу человек обращается чаще всего не с интеллектуальных высот, а когда ему больно, холодно, одиноко и уже не до умствований.

Наш фильм ценен не высокоумными изречениями, а живым образом Владыки. Просто увидеть его, услышать его голос – это будет вспомоществованием, которое сподвигнет человека принять радостно простые истины, которые, в других устах, может быть, окажутся непонятными или неубедительными.

Наша работа – и для тех, кто помнит и любит Владыку, и для тех, кто только-только узнал его. Пусть в нашей памяти останется и образ Владыки, которого мы видели на праздничных службах и официальных приемах, и – просто доброго пастыря, которым он предстает в фильме: смотрящего в твою душу и пекущегося о ней.

Не перестаю думать о том, как Господь милостив ко мне, подарив общение с таким человеком.

Нина Павловна Саблина († 2007)

Добрый ангел семьи

В глухие восьмидесятые годы, прилетая в отпуск с Сахалина, где не было в то время ни единой православной церкви, мы находили духовное утешение в Никольском соборе. Сколько раз приходилось с радостью присутствовать на митрополичьих службах преосвященнейшего Антония, величественного, благообразного, любящего старца.

В очередной приезд я увидела на амвоне нового Владыку. Хрупкий, слишком маленький для огромного собора, в одеянии как бы с чужого плеча, несколько затерянный среди высоких видных батюшек, с голосом столь слабым и надтреснутым, что, казалось, этот почти шепот прервется. Я, грешница, невольно по-светски подумала: мол, не могли найти, что ли, лучше, повыразительнее.

Но не утаился светильник под спудом. Слава о митрополите Иоанне, пастыре добром, распространялась быстро. Переехав в Санкт-Петербург, я, как и другие пасомые, старалась не пропускать его благодатных служб, встреч с паствой. Более того, я стала преподавателем церковнославянского языка в благословленном Владыкой катехизаторском училище.

При жизни лично меня Владыка не знал – нас было у него много. А по смерти, когда он распространился за тесные рамки своего земного тела, оказалось, что он не только продолжает заботиться духовно обо мне, но и о моей семье.

Моей подруге Галине снится сон. Покойный митрополит Иоанн, сидя в монашеской одежде, в клобуке и с жезлом, благословляет проходящих мимо него людей. Мою подругу спрашивает: «За Игоря молишься?» Она автоматически отвечает: «Да». И вдруг понимает, что сказала неправду, что не только не молится, но даже не знает, кто это. «Стань здесь», – приказал Владыка, указав на место сбоку от себя. И тут она вспоминает, что Игорь – это мой муж. Владыка поднял к ней светлое лицо, улыбнулся, сказал: «То-то», и видение исчезло. Муж, действительно, нуждался в особой молитвенной поддержке. И Владыка с любовью призвал на помощь ему мою дорогую подругу.

Но самое сильное, самое удивительное действие проявил покойный Владыка по отношению к моей московской племяннице Ольге. Она была на грани гибели, попав в страшную секту Муна, где ее обманывали, утверждая, что у них нет противоречий с православием. Ни наши многолетние слезы, ни молитвы не помогали – она нас не слышала. Владыка же Иоанн достиг ее сердца, она услышала его мощный зов, который буквально за один день вернул ее и к жизни во Христе, и в семью, и к любимой работе и учебе. Вот как это было.

Ольга попала в больницу в стадии крайнего физического истощения от сектантских «бдений» и впервые, словно остановившись на скаку, получила возможность выспаться и почитать. Она начала читать Библию, на которой, якобы, основано учение лже-христа Муна. Увидела вопиющие противоречия и отступления от истинного Учения. Забезпокоилась. Попросила родителей принести ей тома словоблудных сочинений Муна, надеясь оправдать отход от Библии эволюцией муновского учения. Мать, научаемая Духом Святым, принесла ей труды митрополита Иоанна: «Самодержавие духа» и другие книги. Прочитав их ночью, залпом, Ольга была потрясена: «Я поняла, что значит Православие для России». К вечеру она была уже дома, прорвавшись через дежуривших около больницы сектантов.

А уже утром, ясным и морозным, мы стояли с ней у могилы Владыки; покровы снега на Никольском кладбище, на ветру позванивали насквозь промерзшие белые лилии и алые розы, пронизанные солнцем. Душа была переполнена благодарностью, тихой радостью и удивительным покоем. За оградой кипела веселая земная жизнь, по мосту через Неву, мимо Владыки, спешили люди пешком, на машинах, в троллейбусах – и он их благословлял. Невольно прочитала вслух лермонтовские строки:

И проходят мимо люди добрые:

Пройдет стар-человек – перекрестится,

Пройдет молодец – приосанится,

Пройдет девица – пригорюнится,

А пройдут гусляры – споют песенку.

Портрет Владыки висит у меня рядом с иконами, ибо я твердо верю, что Владыка – святой. Дивен Бог во святых своих!

НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Воспоминания мирян, пришедших на Никольское кладбище Александро-Невской лавры в день памяти Владыки Иоанна

НУЖНЫЕ СЛОВА

Несколько раз Владыка служил в церкви Воскресения Христова у Варшавского вокзала, прихожанкой которой я являюсь. Его молитва, его проповедь питали душу, давали ответы на трудные вопросы жизни. Бывало, после благословения Владыки, краткого общения с ним, взгляда глаза в глаза, с души словно спадала какая-то пелена, и находились нужные слова для разрешения трудных положений в семье, жизнь потихоньку налаживалась. Ведь словом можно очень обидеть человека, а потом не знать, как помириться. Поэтому так важно найти нужные слова…

У меня дома есть портрет Владыки. И когда я не знаю, как поступить, то обращаюсь к нему после вечерней молитвы. Утро вечера мудренее, просыпаешься и находится решение.

р.Б. Мария

В СТРАНЕ МОЛИТВЕННИКОВ

Впервые услышав тихий голос Владыки Иоанна на богослужении в Смоленской церкви, я подумала грешным делом: “Не могли, что ли, найти на такой пост с голосом погромче, да по-представительней…” Но когда стала читать его книги, начала понимать, почему Господь нам его послал.

Счастье, что мы живем в такой стране, где есть такие молитвенники, как приснопамятный Владыка, старец Иоанн Крестьянкин, батюшка Иоанн Миронов. Митрополит Иоанн воспитал достойных чад: о.Александра Захарова, чьи книги помогают мне спасаться, о.Игоря Филина, которому я благодарна за то, что он меня научил готовиться к исповеди.

Пришла я как-то на могилку Владыки. Стала молиться о своей семье. И мне подумалось: не так я молюсь о своей семье, муже, детях, внуках. Самое главное, чтобы они были верующими, тогда сами найдут правильное решение в жизни, начнут понимать волю Божию о нас, и мне уже не придется за них так переживать.

р.Б.Людмила

ДОВЕРИЕ

Мы, казаки, считаем Владыку Иоанна святым. Окормлялись у него все пять лет, которые он провел на Санкт-Петербургской кафедре. Шли к нему со всеми бедами, и он всегда помогал. Мы были тогда как неразумные дети, не понимали еще, что сплотить нас должна вера, Церковь, пастырь. Мы доверились ему сразу. Владыка весь светился, было видно, что через него действует Бог. Его труды – настольные книги казачества. Мы молимся ему.

р.Б.Игорь

УКРЕПЛЕНИЕ В ВЕРЕ

Воцерковление мое началось после смерти сестры. Начала посещать церковные службы, бывала и на службах Владыки Иоанна. Укреплялась в вере на его проповедях, беседах. Стараюсь в дни памяти прийти на могилку. Очень благодарна ему.

р.Б.Анфиса

КАК К ЖИВОМУ

Люблю его с той поры, как прочитала “Битву за Россию”. Эта книга перевернула мою точку зрения на историю России, на то, что с нами происходит, каковы пути выхода из той пропасти, в которой мы оказались. Это было летом 95-го, вскоре Владыки не стало. Помню, узнала об этом в Казанском соборе, где он должен был служить на престольный праздник. Приехала туда, спросила, почему его нет. Говорят, Владыка умер. Вся в слезах, рыдая, поехала в Лавру. В троллейбусе мне предлагали валерьянку, спрашивали: “Что случилось?” – “Митрополит умер”, – говорю. Со временем узнала, что можно было прийти к нему со всеми печалями, заботами. Теперь хожу сюда, на могилку, как к живому. Рассказываю, что у меня случилось, какие горести были в моей жизни, в моей семье. Шесть лет сюда хожу, прошу помощи.

Благодаря Владыке я пришла к почитанию Царственных мучеников. Потому что когда шла к нему на кладбище, проходила мимо портрета Царя Николая, молилась о нем и – шла к Владыке. И так, через молитву, пришла к почитанию Царственных мучеников.

Мы все – детки Владыки во всех отношениях. Книги его читаю, стараюсь дарить другим, советую читать.

р.Б.Любовь

РУКА БЛАГОСЛОВЛЯЮЩАЯ

Владыка – наш помощник, ходатай ко Господу, мы считаем его святым. В земной жизни узнали его лишь немного. Теплое прикосновение благословляющей руки Владыки Иоанна к своей голове я до сих пор помню. Сейчас живем его книгами, его духом. Владыка знал наши нужды земные, помогает нам и сейчас. Его портрет для нас как икона. Слава Богу есть у нас святые, и он – среди них.

р.Б.Тамара

СОВЕТ

Господь привел меня к Владыке Иоанну в Богородичный праздник. После таинства елеопомазания, совершенного Владыкой, стала отходить моя болезнь. Еще раз с ним встречалась, пожаловалась на свои немощи. Владыка дал совет, который мне помог. Быть может, пригодится еще кому-нибудь. “Владыка, я слышу посторонние голоса, такая у меня болезнь”, – сказала ему. Он меня благословил по лбу ладошкой и говорит: “Да что голоса, не обращай внимание”. Так теперь и поступаю.

р.Б.Любовь

НЕБЕСА ПЕЛИ

Однажды я приехала из дальней поездки, очень устала и не поднялась утром в церковь, хотя в нашем храме св.пророка Илии был престольный праздник. Но в 10 часов меня словно кто-то поднял, и я бегом побежала в церковь. Когда пришла, увидела, что войти невозможно – столько было народу. Оказывается, служил митрополит Иоанн, я не знала об этом заранее. Все двери церкви были открыты, но ни в одну не войти. Но видно было так надо, и мне удалось втиснуться в храм перед чтением Символа веры. Когда запели молитву, я от страха, что сейчас рухнет потолок, даже присела. Такая мощь молитвы была. Все случилось неожиданно, я и не сразу поняла, почему присела. Лишь спустя время осознала, какой это был молитвенник, что небеса пели вместе с ним. Может, другие ощутили иначе тогда, но у меня произошло так. Смысл слов Символа веры проник тогда до глубины сердца, перевернув все в душе. Не выразить словами, что произошло. С тех пор и почитаю Владыку Иоанна.

р.Б.Нина

Вспоминаются встречи в концертном зале у Финляндского вокзала. Владыка – в валеночках, такой домашний, родной. Всем ответит, все обскажет. Он болел душой за народ, за всех нас.

р.Б.Людмила

НЕГАСИМЫЙ СВЕТ

Мое послушание – возжигать лампады на кладбище. Они горят здесь день и ночь. Заправляем масло с вечера, до утра хватает. Живу неподалеку, меня сюда тянет. День и ночь идут люди поклониться могилке Владыки Иоанна. Из Самары едут, из Владимира, Москвы, Уренгоя, Воркуты, Магадана. Книги оказывают огромное влияние, они всех сюда приводят. Некоторые даже сердятся, что нет указателей к могиле Владыки.

Недавно приезжали паломники киприоты. Спрашиваю одного монаха: “Откуда вы знаете Владыку?” На ломаном русском он отвечает: “Столп. До неба”. Этим все сказано. Труды митрополита Иоанна переведены на разные языки. Накануне дня Ангела Владыки приезжали румыны, настоятельница монастыря пела на могиле на своем родном языке. Сказала: “У нас есть Общество Иоанна Снычева”. Скольких людей объединил Владыка… Бывает, священники приходят в мирской одежде, проездом или после службы, но никто не уходит, не отслужив панихиду. Недавно приходил бывший офицер, и плакал, и просил. Сказал: “Владыка Иоанн перевернул мою жизнь”.

У одной женщины из Павловска муж пролежал в больнице Боткина полгода. И не выздоравливал, и не умирал. Она ходила сюда каждую неделю, брала земельку, молилась, плакала. Потом появилась радостная: “Выписывают”. Муж живет и здравствует. Здесь происходят исцеления.

Сама я много раз убеждалась в действенной помощи Владыки и понимаю, что по гроб жизни обязана ставить на его могилке свечи и возжигать лампады. Несмотря на все невзгоды, в дни памяти Владыки Иоанна на душе у нас праздник. Это молитвенник, наш ходатай пред Богом. Не сомневаюсь, что со временем, когда Господу будет угодно, его прославят в лике святых.

р.Б.Анна

ПРАВИЛО

Когда нас однажды спросили: “Вы чада Владыки Иоанна?”, впервые пришлось задуматься об этом и почувствовать: да, мы, действительно, чада Владыки Иоанна. Хотя и не были с ним близки. Впервые я услышала архипастыря в Никольском соборе. Это был старец, словно сошедший с древней иконы. Как он тихо говорил… Я даже возмутилась: ведь не слышно ничего, что же микрофон не дают? Но Господь послал мне вразумление.

Проповедь в церкви свв.мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Владыка начал словами: “Вы все знаете молитву “К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим”, – каждый день вы молитесь этими словами…” – Думаю, а я и не знаю, и не молюсь, ой, как нехорошо-то… Так стыдно стало. Я читала коротенькое-коротенькое правило для новоначальных, хотя давно уже пора было читать полное. С того времени я выучила эту молитву, стала читать молитвенное правило. Так Владыка подвиг меня. С его благословения стала вычитывать утреннее и вечернее правило.

р.Б. Фотиния

ВОСКРЕСЕНИЕ РОССИИ

При жизни я не видела Владыку Иоанна, была тогда еще не воцерковлена. Пришла на панихиду. Радостно стало на душе, когда увидела, сколько людей почитают Владыку, молятся о нем. Что значит – святой жизни был человек, молитвенник за нас, грешных. Он молился о том, чтобы мы, русские люди, воскресли, чтобы воскресла наша Россия. Надежду на это воскресение я увидела сегодня у его – хочется так и сказать – святых мощей. Наверное, они будут когда-то прославлены. На душе радость от того, что люди любят его, почитают. Почитают, значит, идут к Богу. Дай-то Бог, и Россия наша не погибнет.

р.Б.Антонина

ЛАМПАДКА ПРАВОСЛАВИЯ

Мы, грешные, преклоняемся перед его истинной верой, перед пламенной проповедью в защиту нашего Отечества, Православия. Благодаря его молитвам и трудам укрепилась наша епархия, увеличивается число верующих. Это радостно. Мы это видим в дни памяти, когда в любую непогоду у его могилки не угасает лампадка нашего Православия.

р.Б.Тамара

РОДНАЯ МОГИЛКА

Когда не получается сходить на кладбище, где похоронены мои родители, я прихожу к могилке Владыки Иоанна. Думаю, так можете поступить и вы. Он обнимает своей любовью всех. Здесь такое благодатное место, что не хочется уходить.

р.Б.Валентина

ПРОШЕНИЕ

Владыка – мой самый любимый и дорогой человек. Он привел меня к Богу, спас. Я была верующей, но попала к заезжим проповедникам, которые внушили мне, что поклонение иконам есть поклонение доскам. Слава Господу, пришла в православную церковь, а священник на исповеди меня “завернул”, сказав, что за такое положено даже отлучать от Церкви. Я и не поняла сначала, что это значит, так страшно стало. Думаю – все, не могу даже переступать порог храма. Потом все-таки вернулась, спрашиваю: “Батюшка, что же мне делать?” – “Не знаю, думай. Иди в епархию, пиши прошение”. Около полугода не могла я попасть на прием к Владыке, он часто болел. А потом Господь Бог привел. Написала прошение, каялась, что предала веру нашу православную. Слава Господу, Владыка прислал письмо за личной подписью, которое я храню до сих пор. В моей квартире был пожар, а Библия и письмо сохранились. Конвертик только подгорел. Теперь все время хожу на могилку, прошу прощения и заступничества.

р.Б.Руфина

ТЕПЛОТА

Несколько лет назад я стала сознательно воцерковляться, ходить в церковь уже не только свечечку поставить. За год до смерти Владыки Иоанна я была на службе в Казанской церкви г.Зеленогорска, видела Владыку и когда подходила к кресту, прикоснулась к его руке. Его теплоту я по сей день чувствую в своем сердце. Молюсь за него и прошу его молиться за нас. Как только могу, прихожу сюда, к могилке. А в день памяти – обязательно стараюсь. На душе – радость и в то же время слезы. Но он – в сердце.

р.Б.Вера

Несколько раз бывал на богослужениях Владыки. Запомнился благообразный, благородный старец. Его службы были очень благодатны. Теперь хожу на могилку.

р.Б.Анатолий

СВЕТОЧ ЖИЗНИ

Владыка Иоанн был для меня светочем, освятившим мою жизнь. Прежде я ничего не знала о вере. Благодаря его проповеди, его выступлениям пришла в церковь. Поражала его сила духа при физической немощи. Книга Владыки Иоанна “Самодержавие духа” потрясла меня своей твердостью, любовью к России, к народу русскому, к вере православной. С тех пор стала ходить в церковь. Он мне как духовный отец.

р.Б.Людмила

Когда Владыка был жив, мы только начинали воцерковляться. Теперь читаем его книги, чтим память. Он дорог нам, как и каждому православному человеку.

р.Б.Виктор

Святой человек, хочется приложиться к кресту на его могиле, получить частичку благодати. Кажется, над городом в этот день словно особый покров. Тихо, и на душе покой. Даже дождь перестал на время панихиды. Просто удивительно. Сам Господь здесь присутствует.

р.Б.Валентина, р.Б.Татиана

КАК МАЛЫЕ ДЕТИ

Он перевернул всю нашу жизнь, сумев воцерковить невоцерковленный Питер. Не менее двухсот церквей вернулись к жизни, когда он был на Санкт-Петербургской кафедре. Он умел понять, обнять духовно каждого. Его приемы в Духовной Академии отличались тем, что он не отпускал никого, не обогрев своей любовью.

У Владыки был диабет и питаться нужно было строго по часам. Когда он выходил на обед и видел множество народу в ожидании аудиенции, то умел обойти их всех, решить их малые проблемы, которые для самих людей казались неразрешимыми. У Владыки все было просто, по евангельской заповеди. Чьи дела были труднее, он просил подождать.

В любой момент его можно было застать и в резиденции на Каменном острове. Он никогда никому ни в чем не отказывал. Когда возникали сложные вопросы, Владыка давал всегда очень простой и доступный ответ. По своей греховности, по лукавому мудрованию, думалось сначала: “Что же он говорит такое?” А когда уже оказывался за дверьми кабинета, то понимал, что это единственно правильный, доступный для тебя выход. И становилось очень стыдно… Но когда видел Владыку во второй раз, его улыбку, светлую детскую улыбку, становилось ясно, что он нас давно-давно всех простил и любит.

Два чувства сильны в душе: чувство глубокой благодарности – и вины, вины оттого, что не ценили. Мы любили его, как малые дети любят своих родителей: любят, но проказничают, шалят, обижают. Так и мы. Сейчас, по прошествии лет, это особенно очевидно.

То, что мы потеряли – невосполнимо. Мы потеряли проводника нашей духовной жизни. Да, мы ходим в храм, причащаемся, исповедуемся, но той простоты общения и той любви нам больше не получить нигде. Очень радостно, что столько людей помнят Владыку, хотя прошло шесть лет. Здесь всегда люди. Даже если вокруг ветер и дождь, в этом месте всегда тепло. И эту теплоту сохраняешь до следующего посещения. Приходишь как на святое место. Вечная память Владыке. Упокой, Господи, душу раба Твоего митрополита Иоанна и святыми его молитвами помилуй нас грешных.

р.Б.Татиана

Подготовила Марина Михайлова, Русская народная линия. Записано в 1999-2010 гг.

Далеко не всех авторов удавалось заинтересовать проектом с туманной перспективой, но о. Нектарий посоветовал обратиться к своему давнему знакомому и коллеге по работе в Комитете защиты русской культуры писателю Николаю Коняеву. Это имя на тот момент мне ни о чем не говорило, поэтому прежде, чем набрать его номер, по своему обыкновению обратился к интернету и обомлел от обилия титулов и званий. Звонить стало страшновато, но я все-таки это сделал, и меня поразила доброжелательная готовность к бескорыстной помощи.

Далеко не всех авторов удавалось заинтересовать проектом с туманной перспективой, но о. Нектарий посоветовал обратиться к своему давнему знакомому и коллеге по работе в Комитете защиты русской культуры писателю Николаю Коняеву. Это имя на тот момент мне ни о чем не говорило, поэтому прежде, чем набрать его номер, по своему обыкновению обратился к интернету и обомлел от обилия титулов и званий. Звонить стало страшновато, но я все-таки это сделал, и меня поразила доброжелательная готовность к бескорыстной помощи. Так началось наше сотрудничество, к сожалению не слишком продолжительное. Его тексты всегда отличались не только безупречным литературным стилем, но и глубоким знанием предмета. Научно-исторические материалы, поданные в непривычной литературной форме, обнаруживали неординарный аналитический подход. Это были не романы, как это сейчас популярно в среде псевдоисториков, а обстоятельные научные труды в литературной форме высочайшей пробы. Часто мне выпадала удача получать рукописи прямо из-под пера автора. Многие из них позже вошли в сборник «Небесная линия».

Так началось наше сотрудничество, к сожалению не слишком продолжительное. Его тексты всегда отличались не только безупречным литературным стилем, но и глубоким знанием предмета. Научно-исторические материалы, поданные в непривычной литературной форме, обнаруживали неординарный аналитический подход. Это были не романы, как это сейчас популярно в среде псевдоисториков, а обстоятельные научные труды в литературной форме высочайшей пробы. Часто мне выпадала удача получать рукописи прямо из-под пера автора. Многие из них позже вошли в сборник «Небесная линия». Формирование личности потомственного русского интеллигента – в подлинном значении этого слова – Николая Коняева состоялось под влияние примера его отца – директора сельской школы, в которой Николай вместе с братом и сестрой проводил свободное от уроков время. В свою очередь учителя из отцовской школы часто бывали в их доме, ведя неспешные беседы за чашкой чая. Маленький Николай, по его словам, «очень долго не мог отделить зареченских учительниц от своих родных, и, пожалуй, пока не пошел в школу, жил в уверенности, что весь тот берег заселен моими тетушками. А родных у нас было немного».

Формирование личности потомственного русского интеллигента – в подлинном значении этого слова – Николая Коняева состоялось под влияние примера его отца – директора сельской школы, в которой Николай вместе с братом и сестрой проводил свободное от уроков время. В свою очередь учителя из отцовской школы часто бывали в их доме, ведя неспешные беседы за чашкой чая. Маленький Николай, по его словам, «очень долго не мог отделить зареченских учительниц от своих родных, и, пожалуй, пока не пошел в школу, жил в уверенности, что весь тот берег заселен моими тетушками. А родных у нас было немного». «Православие для России не просто конфессия. Православие для нас – государствообразующая сила. Оно сформировало язык нашего народа и его национальный характер, определило законы нашего государства и его культуру.

«Православие для России не просто конфессия. Православие для нас – государствообразующая сила. Оно сформировало язык нашего народа и его национальный характер, определило законы нашего государства и его культуру. Как удивительно созвучно жизненное кредо Коняева строчкам из письма святителя Игнатия (Брянчанинова) к игумену Антонию (Бочкову):

Как удивительно созвучно жизненное кредо Коняева строчкам из письма святителя Игнатия (Брянчанинова) к игумену Антонию (Бочкову): Коняев принял эту присягу задолго до получения билета. Это произошло еще тогда, в детстве, когда «чистая радость заполнила его существо, и не было пределов ей». Это и был знак Свыше, благословение, которое дается только избранным. Слова эти, простые и не пафосные в полной мере соответствуют той жизни, которую прожил этот великий труженик, исполнивший присягу с честью и до конца, и для которого СЛОВО не только альфа, но и омега его Божественного предназначения.

Коняев принял эту присягу задолго до получения билета. Это произошло еще тогда, в детстве, когда «чистая радость заполнила его существо, и не было пределов ей». Это и был знак Свыше, благословение, которое дается только избранным. Слова эти, простые и не пафосные в полной мере соответствуют той жизни, которую прожил этот великий труженик, исполнивший присягу с честью и до конца, и для которого СЛОВО не только альфа, но и омега его Божественного предназначения.