Евгений Боровой

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ НЕСКАЗКА

В сказках говорят: мол, жили-были…

Впрочем, мы не знаем, сколько лет…

Вот сейчас я отряхнусь от пыли

И представлюсь честно — Бородед!

Не чихай, друг, пыли ведь богато

За почти три тыщи зим на мне,

Но крепки моя родная хата

И держава наша на земле.

Я живу не только в сказках старых,

Но и в душах добрых молодых,

И в сердцах больших-больших и малых,

И в телах обильных и худых.

И одет я по «последней моде»,

Чтоб удобно было и тепло,

И храню в таинственном комоде

Доброе волшебное светло.

С ним иду к тебе, дружок, с поклоном,

Будто вездесущий домовой,

Появившийся во време оном,

Бородед из пущи — Боровой…

Бородедка вступительная

Здравствуй, дружок!

Пока ты бурчишь ответное приветствие, признаюсь честно: почему-то потянуло меня на странные воспоминания… Сколько важных и весьма интересных событий случилось за последнюю тысячу с небольшим лет! Например, одиннадцать осеней назад родился Вовик Самосвалов, с которым я недавно познакомился; он благополучно учится в четвёртом классе, очень любознательный, глубоко интересуется, откуда произошла вселенная, как появились планеты, звёзды, жизнь на земле. Познавательные книжки читает, в интернете много полезного находит.

Пока ты бурчишь ответное приветствие, признаюсь честно: почему-то потянуло меня на странные воспоминания… Сколько важных и весьма интересных событий случилось за последнюю тысячу с небольшим лет! Например, одиннадцать осеней назад родился Вовик Самосвалов, с которым я недавно познакомился; он благополучно учится в четвёртом классе, очень любознательный, глубоко интересуется, откуда произошла вселенная, как появились планеты, звёзды, жизнь на земле. Познавательные книжки читает, в интернете много полезного находит.

Оказывается, да-а-авным-давно, когда ещё не было ни света, ни тьмы, ни суши, ни моря, ни солнца, ни луны, ни, разумеется, прабабушки его верного друга Сани Пистолетова, — в каком-то закоулке вселенского хаоса в одной небольшой точке скопилось несметное количество космической энергии (так, по словам Вовика, считают известные учёные). И вот в один прекрасный момент произошёл взрыв. Вовик описал мне его следующим образом:

— Ка-а-ак шандарахнуло!!

Похоже, Вовик Самосвалов был на седьмом небе от счастья, рассказывая о возникновении вселенной (кстати, «Ка-а-ак шандарахнуло!!» — это его любимое выражение). Однако через минуту-другую он засомневался:

— Наверно, пламенно-красочное зрелище было: всемирный грохот, огонь, дым столбом, свет, мрак — всё перемешалось… Учёные далее рассказывают о каких-то нуклеиновых кислотах, белка́х… микробах, живых организмах, растениях, человекообразных… Но взрыв, по сути, из ничего; а как из ничего образовалось всё — и твердь суши, и вода океанов, и воздух, и животные, и растения, и, наконец, люди?..

— Выходит, Володя, ты сомневаешься? — спросил я.

Мальчик, не отвечая, будто продолжил свою мысль:

— Вот нынче на земле почти каждый взрыв означает чью-то смерть, разрушения. От него остаются или воронка, или груда развалин… Хотя, понятно, земные «шандараханья» вызывают бомбы, ракеты и снаряды, которые начинены взрывчатым веществом — тротилом. Но вселенский-то взрыв — как бы из ничего, из пустоты; однако из «пустопорожнего мероприятия», получается, пошло всё сущее на земле и в космосе. И планеты «вдруг» по своим орбитам «расселись» — и вращаются, вращаются, как трамваи по строгим рельсам; а земля — вообще дивный оазис в пустынном космосе, где люди смешно умудрились произойти от обезьяны; правда, сейчас человекообразные несусветно обленились, посему родители детишек то в «магазине покупают», то «в капусте находят», то их трудолюбивые «аисты приносят»… Мне кажется, Бородедушка, со «взрывом» много непонятного. Или, может, я не от самой разумной обезьяны произошёл?..

— Да, друг мой, слышу рассуждения не Вовика и Володи, а Владимира. Продолжая твою ироничную «тональность», могу тебя обрадовать: вероятнее всего, ты не произошёл от обезьяны, ведь сам же говорил мне, что терпеть не можешь бананов, — в отличие от них… А по вселенскому взрыву с учёными можно, пожалуй, и согласиться. Ты много читаешь, и телевизор смотришь, и потому, наверное, слышал или видел, как делают «направленный взрыв», когда надо быстро снести строение, но не повредить близко стоящие здания; по строго рассчитанной схеме в него закладывается определённое количество взрывчатки, и она подрывается. Строение складывается словно карточный домик, а в ближайших домах даже стёкла в окнах не повреждаются.

Так вот, учёные, вероятно, и описывают подобный «направленный взрыв», в результате которого «из ничего» образуется «всё», но, по разным причинам, не называют «автора», подготовившего это вселенское светопреставление…

Вовику Самосвалову я ещё долго повествовал о вселенском взрыве, о том, кто мог его, так сказать, организовать; и тебе, дружок, расскажу, но напомню и о другом — истинно важном — событии. Более тысячи лет назад родился в великокняжеской семье предтеча нашему Вовику — Владимир… Повзрослев (а в те достославные времена отроки взрослели быстро), он стал княжить (с 969 года) в новгородской земле, отличаясь воинственностью и суровостью нрава.

Тогда на Руси много было всего — и мелких удельных княжеств, враждовавших между собой, и местных князьков с боевыми дружинами, и даже богов, идолов, которым поклонялись русичи-язычники; это и Велес, и Сварог, и Дажбог, и Сварожич, и другие, и главный среди них — Перун — бог грозы, покровитель князя и дружины. А когда Владимир стал великим князем и воссел на Киевский трон (в 980 году), решил он объединить восточных славян в одно государство, чтобы прекратить кровавые междоусобицы, и начал воевать соседние княжества. Ему удалось покорить вятичей, радимичей, ятвягов. Да и кочевым печенегам, часто разбойничавшим на русских землях, крепко от него доставалось!..

Как ревностный язычник Владимир имел много жён, от которых только сыновей родилось двенадцать. Но с годами понял великий князь, что языческие верования не делают воинственных славян добрее, терпимее, душевнее, сострадательнее. И в 988 году крестил он Русь изначальную, и полетели с высокого берега в воды Днепра деревянные изваяния Велеса, Сварога, Дажбога, Перуна… Нелёгкое это было дело — обратить в христианство людей, сотни лет приносивших жертвы своим языческим истуканам…

Но шли годы, десятилетия, и стала Русь христианской страной, и верующий народ прозвал великого князя Владимира Красным Солнышком. Вот ведь как бывает — воинственный и суровый князь превратился в Красное Солнышко (обрати внимание, дружок: не Солнце, а Солнышко!)! А может, в этом так называемый вселенский взрыв помог, о котором я Вовику Самосвалову рассказал?.. Почитай и ты, дружок. Правда, слово «взрыв» в этой «Ветхозаветной несказке» тебе не встретится; вероятно, его при создании вселенной некому было произнести…

В начале мира было Слово,

И Слово это было Бог —

Земной истории пролог

И время подвига Христова.

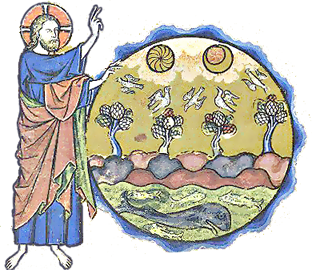

ДНИ ТВОРЕНИЯ

День первый

Давным-давно, до папы с мамой,

Давным-давно, до папы с мамой,

До предков древних, до Христа,

Был хаос бездной, чёрной ямой,

А яма та была пуста.

Над бездной сонно тьма скучала,

Был космос хладен, как металл,

И нет ему конца-начала…

Лишь Божий Дух над ним витал.

Ни ясных звёзд на тёмном небе,

Ни кораблей в морской дали,

Ни человек разумный не был

Ещё насельником земли.

Ни суши нет, ни океана,

Ни птиц, ни рыб и ни зверей,

Ни вьюг, ни снега, ни тумана,

Ни тронов царских, ни царей.

Бог длань простёр в седом безбрежье:

— Ничто не делается зря,

Начну Я созидать, но прежде —

Да будут небо и земля!

И всплыло небо над землёю,

И космос новой сутью стал,

Теперь над медленной водою

Устало Божий Дух витал.

Но тьма вокруг — ни зги не видно,

И мчатся миллионы лет,

Земля пустынна и безвидна…

И Бог сказал: «Да будет свет!»

И свет стал светом в мирозданье —

Тот свет, который видим мы…

Прекрасно новое созданье!

Бог отделил его от тьмы.

И днём нарёк сей свет он мудро,

А словом «ночь» назвал Бог тьму

И сотворил меж ними утро

И вечер: «Будет посему!»

На мир упала ночи тень —

Так завершился первый день.

Продолжение следует

было утро. День четвёртый

было утро. День четвёртый

от новый день встаёт над миром,

от новый день встаёт над миром, И будто свет пропитан миррой —

И будто свет пропитан миррой —

Пока ты бурчишь ответное приветствие, признаюсь честно: почему-то потянуло меня на странные воспоминания… Сколько важных и весьма интересных событий случилось за последнюю тысячу с небольшим лет! Например, одиннадцать осеней назад родился Вовик Самосвалов, с которым я недавно познакомился; он благополучно учится в четвёртом классе, очень любознательный, глубоко интересуется, откуда произошла вселенная, как появились планеты, звёзды, жизнь на земле. Познавательные книжки читает, в интернете много полезного находит.

Пока ты бурчишь ответное приветствие, признаюсь честно: почему-то потянуло меня на странные воспоминания… Сколько важных и весьма интересных событий случилось за последнюю тысячу с небольшим лет! Например, одиннадцать осеней назад родился Вовик Самосвалов, с которым я недавно познакомился; он благополучно учится в четвёртом классе, очень любознательный, глубоко интересуется, откуда произошла вселенная, как появились планеты, звёзды, жизнь на земле. Познавательные книжки читает, в интернете много полезного находит.