Людмила Митрохина,

вице-председатель Санкт-Петербургской

Ассоциации искусствоведов. ООО АИС.

В БУДУЩЕЕ ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ

Исторический жанр в современной российской живописи с развёрнутым сюжетом в традиционно совершенной форме изобразительного искусства встречается не так часто из-за стирания границ между жанрами в реальном времени. Тем не менее, потребность к картинам исторического прошлого России возрастает, так как исторический сюжет при его переосмыслении в современном восприятии рождает иной, более глубокий, подтекст исторического события, концептуально увязанного с настоящей действительностью. Ибо история любого государства живёт по принципу накопления опыта, квинтэссенции поиска истины в историческом прошлом для укрепления своих нравственных позиций в настоящем. Историческая живопись выступает транслятором духовно-нравственных ценностей неподвластных времени.

К художникам такого жанра в прошлом можно отнести Василия Сурикова («Боярыня Морозова»), Виктора Васнецова («Крещение Руси»), Илью Репина («Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»), Василия Верещагина («Наполеон на Бородинских высотах»), Григория Мясоедова («Чтение Манифеста 19 февраля 1861 года»), Сергея Герасимова («Мать партизана»).

В настоящем времени можно отметить таких мастеров патриотической подачи исторических сюжетов как В.И. Нестеренко, Д. Белюкин, А.К. Быстров, М. Полетаев; по осмыслению прошлого через повествование — И. и Н. Акиловы, М. Пак, П. Стронский, М. Шаньков; по ретроспективе, игры в историю — А.Н. Блиок, И. Степанова, Е. Ермолов.

К этой когорте современных мастеров можно отнести молодого петербургского художника Анастасию Кораблёву, закончившую Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, ныне Санкт-Петербургская Академия художеств имени И.Е. Репина, члена Санкт-Петербургского Союза художников с 2020 года, работы которой уже находятся в Русском музее и Музее Истории религии. Читать далее “В будущее через прошлое”

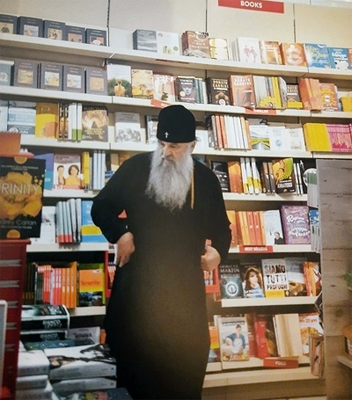

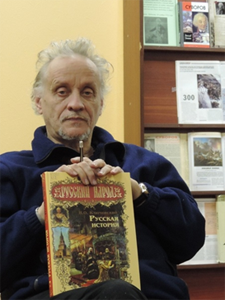

В мае 2022 года произошло событие малоизвестное широкой публике – Дом дружбы Ленинградской области пригласил всех желающих посетить «Дом Бога». Под таким названием состоялась персональная выставка самобытного мастера живописи Сергея Марковича Павлова (Опульса). В этом месяце, десятого числа, Сергей Маркович должен был отпраздновать свой шестидесятилетний юбилей, но Бог располагал иначе – в прошедшем декабре Он призвал мастера в Свой дом. Тяжелые последствия коронавируса не позволили художнику осуществить одному ему известные творческие планы, о которых в последние дни жизни он загадочно говорил: «Вот поправлюсь – и дам огня! Теперь знаю – как…» Может быть, в этой многозначительной фразе крылся подсознательный смысл ближайшего будущего, определенного для него Богом. Видимо, «теперь знаю – как…» означало переход на какой-то иной, высший уровень бытия. Что же касается «дам огня», то он давал его непрерывно, на протяжении всей своей творческой жизни. Огонь зримо преобладал во всех его картинах, невзирая на тона исполнения. Яркость и контраст красок неизменно отсылали воображение к его далекой родине – Ташкенту, городу безудержного и неуемного солнца, пропитавшего существо художника на всю оставшуюся жизнь.

В мае 2022 года произошло событие малоизвестное широкой публике – Дом дружбы Ленинградской области пригласил всех желающих посетить «Дом Бога». Под таким названием состоялась персональная выставка самобытного мастера живописи Сергея Марковича Павлова (Опульса). В этом месяце, десятого числа, Сергей Маркович должен был отпраздновать свой шестидесятилетний юбилей, но Бог располагал иначе – в прошедшем декабре Он призвал мастера в Свой дом. Тяжелые последствия коронавируса не позволили художнику осуществить одному ему известные творческие планы, о которых в последние дни жизни он загадочно говорил: «Вот поправлюсь – и дам огня! Теперь знаю – как…» Может быть, в этой многозначительной фразе крылся подсознательный смысл ближайшего будущего, определенного для него Богом. Видимо, «теперь знаю – как…» означало переход на какой-то иной, высший уровень бытия. Что же касается «дам огня», то он давал его непрерывно, на протяжении всей своей творческой жизни. Огонь зримо преобладал во всех его картинах, невзирая на тона исполнения. Яркость и контраст красок неизменно отсылали воображение к его далекой родине – Ташкенту, городу безудержного и неуемного солнца, пропитавшего существо художника на всю оставшуюся жизнь.