ОЛЬГА ХИЖНЯК

кандидат философских наук,

>ведущий научный сотрудник ГМИР

ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ

СТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ – нач.XX вв.)

Выставка с таким названием открывается в Государственном музее истории религии[1] 23 сентября.

В Древней Руси история государственности начинается одновременно с утверждением христианства[2]. Приняв веру «от греков», Русь следовала примеру Византии и в построении церковной жизни, и в формировании государственного устройства. Основой служило христианское мировоззрение, выраженное в Священном Писании и Предании, а также в толкованиях Святых Отцов Церкви. Поэтому раскрытие темы выставки начинается нами не с истории Древней Руси, но с рассмотрения богословских основ православной государственности. В них отразилось представление о небесной иерархии как прообразе земного устроения общественной жизни, и был развит принцип симфонии двух властей – социально-политической и духовной. Далее, на исторических материалах, мы показываем стремление власти к реализации этих принципов и, вместе с тем, постепенное отступление от них[3].

- Богословские основы Российской государственности

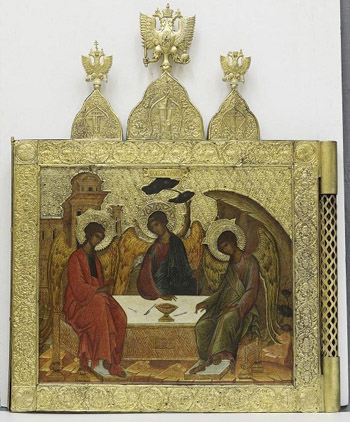

Иерархия небесная и земная. Христианское понимание государственного устройства своим истоком имеет Ветхозаветную историю. В ее начале лежит Творение мира Богом. Вера в Творца характерна для трех мировых религий – иудаизма, христианства, ислама, но только христиане почитают Бога-Троицу – Единосущную, Животворящую и Нераздельную[4]. Три ипостаси Троицы равночестны и наделены полнотой божественных качеств. Мир творит не только Бог-Отец, но также Бог-Сын и Бог-Дух Святой. В сотворенном мире устанавливается иерархия, обеспечивающая его единство в многообразии. Троица в трех Лицах являет собой образ единства в любви. Отец рождает Сына, от Отца исходит Дух Святой и через Сына Иисуса Христа (после Его Распятия, Воскресения и Вознесения), в день Пятидесятницы Св. Дух нисходит на апостолов и Божию Матерь. Соблюдение иерархии и выполнение соответствующих функций в едином целом, скрепленном любовью, становится прообразом создания идеального государственного устройства.

Троица. Хоругвь, увенчанная Крестами и гербом Российской империи. Из фондов ГМИР.

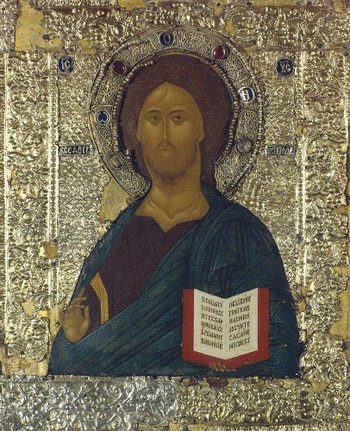

Таков идеал, который хоть и недостижим в полноте, но обеспечивает вектор и направление стремления людей к мирному устройству своей земной жизни. Воплощением этого идеала является образ Христа Вседержителя (на греч.: Пантократор), представляющий Его, как Небесного Царя. В этом образе Христос предстает как вселенский Властитель и Судия, суровый и неподкупный, но милостивый и всепрощающий, Он воздает каждому по вере и деяниям. Этот образ – олицетворение Его безусловной и абсолютной власти над миром и всеми земными правителями. В данной ипостаси Христа называют Царь царствующих, и Господь господствующих[5].

Христос вседержитель (на греч.: Пантакратор)

В христианском богословии утверждается, что в предвечном совете Троицы, творящей мир из ничего, было известно, что первые люди, Адам и Ева, совершат отпадение от Бога, в силу чего будет нарастать век от века искажение всего творения, и что только принесение Богом-Сыном Иисусом Христом самим себя в жертву ради искупления человеческих грехов, сможет изменить мир. На Кресте-Распятии Христа на горе Голгофе, на табличке над его головой, была нанесена надпись «Иисус Назарянин Царь Иудейский». Приговор к самой жестокой и позорной смертной казни носил политический характер, хотя Иисус Христос говорил о том, что его царство «не от мира сего», что это «небесное царство», представляемое как Небесный Иерусалим. В Евангелии от Иоанна также рассказывается, что когда люди, накормленные Христом чудесно умноженными хлебами, решили сделать его своим земным царем, он незаметно скрылся от них (Ин. 6, 15-17). Этот эпизод еще раз свидетельствует, что Иисус Христос проповедовал не о земном царстве, а о небесном.

Согласно евангельской истории, на третий день после Распятия Христос воскрес и еще 40 дней пребывал на земле, после чего вознесся на небеса, вернувшись к Отцу Своему Небесному. На иконе изображен сюжет Вознесения Иисуса Христа на небеса, где его встречают ангелы. Согласно учению, разработанному Псевдо-Дионисием Ареопагитом (кон V–нач. VI в.), небесный и земной мир существуют по принципам иерархии. Высшая иерархия: серафимы, херувимы, престолы. Средняя иерархия: господства, силы, власти. Низшая иерархия: начала, архангелы, ангелы. По принципу подобия церковное управление также состоит из трех иерархий и девяти чинов. Высшая иерархия: таинства Крещение, Евхаристия (совершаемая на Литургии) и Миропомазание. Средняя иерархия: епископ, пресвитер (священник), диакон. Низшая иерархия: монахи, миряне и оглашенные (готовящиеся к крещению). Иерархический принцип существования мироздания и система подчинения низших структур высшим, обеспечивают гармоничность, стройность и стабильность бытия всех существ.

На 50-ый день после Воскресения Иисус Христос ниспослал апостолам и Божией Матери Духа-Святого, исходящего от Бога-Отца, и завещал проповедовать по всему миру и всем народам. Действие Св. Духа преобразило апостолов; создавая Церковь, они передавали действие благодати епископам, а те, в свою очередь пресвитерам (священникам). В сформировавшейся Церкви благодать Св. Духа даруется каждому крещаемому через таинство миропомазания. И только цари помазываются второй раз в жизни миром при короновании. В православии считается, что в силу совершаемого помазания царя особым благовонным маслом миро, ему сообщаются высшие благодатные дары царственной мудрости и силы, необходимые в виду особенного назначения православного государя. Идея Божественной Премудрости была выражена уже в Ветхом Завете – в книгах Соломоновых и в книге Притч. В Новом Завете Премудрость мыслится как присущая Богу-Троице: Отцу, Сыну и Духу Святому, но являемая людям в образе Бога-Сына – Иисуса Христа. В древней иконографии София предстает в облике Огненного ангела. Совершение таинства митрополитом или патриархом создает основание для спора о первенстве церковной власти над политической, что и происходило в различные исторические эпохи (например, в споре царя Алексея Михайловича (Романова) с патриархом Никоном в XVII веке.

- Библейская история человечества и вопрос власти

Согласно книге Бытия, началом человеческой истории служит отпадение от Бога Адама и Евы, изгнание их из рая и все большее удаление последующих поколений от Творца. Потеря Богообщения своей причиной имела нарушение заповеди не вкушать плодов с Древа познания добра и зла. Впадение в соблазн съесть плод с Древа познания привело к искажению Богом данного человеку сознания. Важно фиксировать этот момент, его можно передать современным сравнением с вирусом, попавшим в компьютер и исказившим все хранящиеся в нем данные и системы. Поколения, родившиеся после изгнания прародителей из рая, отвечают не за Адама и Еву, а несут в себе то искажение сознания, в основе которого лежало нарушение Воли Божией. И уже в первом поколении потомков прародителей совершается братоубийство Каином Авеля. Все последующие тысячелетия и века истории наполнены трагедией войн, враждой людей друг с другом, раздорами в племенах и семьях, одним словом – всё большей утратой духовных основ жизни человека и общества в целом.

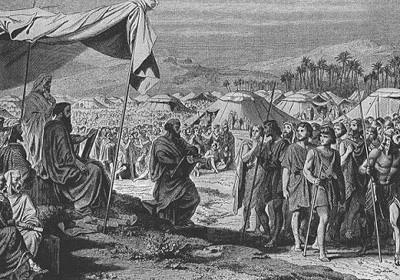

В Израиле для разрешения возникавших противоречий и споров возникла необходимость в выделении Судей (XIV–XI веками до н.э.), а затем и Царей (1029-985 гг до н.э.). Основателем и первым царём этого государства стал Саул. Вот как описывает это событие Первая книга Царств. Постепенное отступление от веры в единого Бога вызывало опасения вождей израильских племен. Тогда они пришли к пророку и судье Самуилу и просили дать им царя. Самуил обратился с молитвой к Богу и услышал в ответ: «…послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Судья и пророк Самуил сказал о правах царя: «… сыновей ваших он возьмёт, и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его». Сыновья будут возделывать поля его, жать хлеб его и делать ему оружие; дочери будут варить кушанья и печь хлеб ему. «И поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмёт, и отдаст слугам своим; и от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмёт десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмёт и употребит на свои дела; от мелкого скота вашего возьмёт десятую часть, и сами вы будете ему рабами; и восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда» (Царств 1, гл. 8).

Несмотря на эти предупреждения, народ продолжал просить дать им царя. Самуил вновь обратился к Богу и услышал в ответ: «… послушай голоса их и поставь им царя». Так с возведения пророком Самуилом в царское достоинство началась у израильтян эпоха царей. Разные источники датируют это событие 1067–1025 годами до нашей эры. В течение следующего столетия царство стало крупной державой Древнего Востока под властью царей Саула, Давида и Соломона. После смерти Соломона Израиль распался на две части. Одно царство сохранило прежнее название, другое получило название Иудея.

Израильтяне просят царя.

В христианстве подчеркивается, что почитание царя не должно ставиться превыше повиновения Богу – Царю Небесному. Об этом повествует Евангельская притча о динарии Кесаря: «И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в слове. Они же, придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? давать ли нам или не давать? Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали Ему: кесаревы. Иисус сказал им в ответ: отдавайте Кесарево Кесарю, а Божие Богу. И дивились Ему» (Мк. 12.13–17). Православная Церковь в толковании слов «Богу – Богово, а кесарю – кесарево» выражает идею подчинения властям только в социальных вопросах, но допускает сопротивление в случаях, если правители требуют отступления от основных устоев православия. Свидетельством этому являются многочисленные примеры исповедничества и мученичества за веру на протяжении всех веков существования христианства.

Динарий кесаря.

- Проповедь апостолов

Заветы Христа понесли миру его ученики – ближайшие двенадцать и еще группа семидесяти апостолов. Из них первоверховными почитаются апостол Петр, проповедовавший иудеям, и апостол Павел, распространявший христианство среди язычников. Послания апостолов различным христианским общинам содержат, наряду с наставлениями в вере и благочестии, поучения о том, как следует относиться к власти: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, – ибо такова есть воля Божия … Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». (1-е Петра: 2:13-17)

Св. апостол Павел: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести… Итак отдавайте всякому должное: кому подать – подать; кому оброк – оброк; кому страх – страх; кому честь – честь». (Римлянам: 13:1-7).

В связи с историей деспотических правлений, трудности составляет высказывание ап. Павла:

«Всякая душа да будет покорна высшим властям,

ибо нет власти не от Бога;

существующие же власти от Бога установлены».

Интересный вариант перевода этого текста приводится в книге редактора нашего журнала Г.В. Ермолова[6]

Всякая душа властям предержащим да повинуется.

Не есть власть, если не от Бога.

Истинные же власти от Бога установлены.

Подробно разобрав обоснование этого перевода, автор сравнивает его с высказыванием свт. Филарета Московского и подчеркивает, что свт. Филарет никак не мог вступать в противоречие с высказыванием ап. Павла.

«Установленные людьми формы власти Богу не угодны. Властью от Бога христиане считают только ту власть, которая справедливо и разумно исполняет закон и не противится христианской совести, основывающейся на заповеди Спасителя. Всякое послушание и покорность властям, которые правят не по Богу, есть подготовка нашей души к приходу антихриста и непротивление ему, вольное или невольное. Это ложные, и не богоугодные послушание и покорность, которые ведут в погибель»[7]. Следовательно, известный нам синодальный перевод не точен и, к тому же, подогнан под существовавшую в XIX веке монархическую форму правления, освященную Церковью. Когда в 1917 году власть сменилась на антирелигиозную прежде всего антиправославную, стало совершенно очевидно, что ей соответствовал второй вариант перевода.

- Учение Трех святителей о «симфонии властей».

Если власть мешает человеку проявлять послушание Богу, апостолы призывали не подчиняться ей. Учение апостолов о соотношении власти Бога и власти царя нашло свое продолжение в концепции симфонии двух властей. Ее выразили в своих трудах Три святителя: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.

Василий Великий (ок.330–379) – архиепископ Кесарии Каппадокийской, богослов, развивал идею «симфонии власти» – модели церковно-государственных взаимоотношений, предполагающей согласованную деятельность властей государства и христианской Церкви. Он учил, что светская и церковная власти в идеале должны находиться в состоянии согласия (гармонии) и сотрудничества (синергии). Но они не должны сливаться, так как Церковь служит Божественному, небесному, а государство – человеческому, земному. Церковь благословляет деятельность государства, получая взамен помощь в проповеди и духовном окормлении верующих. Главы государственной и церковной власти получают санкции и от государства, и от Церкви. Высшая власть наделяется ответственностью, «высшим властям следует повиноваться во всём, что не препятствует исполнению Божьих заповедей». Понимание власти Василий Великий развивал исключительно в рамках христианской парадигмы спасения.

Григорий Богослов (326-389) утверждает идею монархии как отражение христианского утверждения власти Бога над миром. Власть понимается им как сила, как воля: в Божественной Троице троичность Божественных лиц означает единство их Воли. Святитель подчёркивал важность совместной работы церковной и государственной власти в деле благоустройства жизни народа и направления его к истинному благу. «Царство» и «священство» действуют каждая в своей сфере. Церковь не берёт на себя земную власть, но даёт и власти, и земной жизни духовную основу. Государство, решая задачи организации земной жизни народа, служит в то же время охранителем православной веры. Власть царя находит свои пределы в нравственном законе, установленном Христом, и выраженном в догматах и канонах: «Сильные, убойтесь сильнейшего; сидящие на высоких престолах, устрашитесь Вышнего». «Цари! Уважьте свою порфиру… знайте, сколь важно вверенное вам и сколь великое в рассуждении вас совершается таинство. Целый мир под вашей рукой, сдерживаемый небольшим венцом и короткой мантией. Горнее принадлежит Единому Богу, а дольнее и вам, будьте … богами для своих подданных. Сказано, и мы веруем, что сердце царя – в руке Господа (Притч. 21, 1). В этом должна состоять сила ваша, а не в золоте и не в полчищах».

Свт. Григорий (326-389) призывает священника к святости и добродетельной жизни, потому что сан не делает человека святым и безгрешным. Священник должен осознать свою ответственность — его личная жизнь должна свидетельствовать о святости его служения. Каждый грех священника может служить поводом к соблазну окружающих: «Если священники свободны от упрёков, и молитвы их доходят до Бога, а императоры справедливо и беспристрастно управляют вверенным им государством, возникает общая гармония и всякое благо даруется человеческому роду». «… идеальное сотрудничество двух властей может осуществиться лишь тогда, когда каждая из них будет действовать в гармонии с Божьим Промыслом». Если священство и власть согласны между собой, народ благоденствует, страна процветает и выполняется Воля Божия.

Иоанн Златоуст (ок. 347–407) – архиепископ Константинопольский, богослов, один из трех Вселенских святителей и учителей. Свт. Иоанн объяснял, что в раю до грехопадения Адама и Евы власти не было, но когда они согрешили, съев плод с Древа познания, они потеряли связь с Богом, и власть стала необходима. Он объяснял происхождение социальной власти тем, что после отпадения от Бога люди стали враждовать друг с другом, и нужно было основание для порядка: «То, что существуют власти, и одни начальствуют, другие находятся в подчинении, а не идет все без порядка и разбора, и народы не мечутся, как беспорядочные волны, — есть дело мудрости Божией». Святитель считал власть необходимым условием существования общества, но предупреждал о духовной опасности злоупотребления властью: «Для власти нет ничего столь необходимого, как смиренномудрие». Отмечал, что «власть побуждает делать многое, Богу неугодное, и надобно иметь очень мужественную душу, чтобы пользоваться властью как следует». Иоанн Златоуст, рассматривая концепцию власти с позиций учения о спасении души, писал: «Будем заботиться не о том, чтобы достигнуть могущества, почестей и власти, но о том, чтобы отличиться добродетелью и любомудрием».

Начало христианства и формирование государства на Руси

Древняя Русь, строя свою государственность, основывалась на византийском принципе «симфонии» двух властей. В идеале этот принцип включал в себя: недопустимость вмешательства императора и главы Церкви в дела друг друга; взаимное служение интересам государства; главы государственной и церковной власти получали санкцию и от государства, и от Церкви, отсюда священный характер ритуала миропомазания византийских императоров и, с другой стороны, их участие в поставлении патриархов. Русь, приняв христианство от Византии, считала себя ее наследницей.

Начало христианства на Руси Церковь, относит к эпохе проповеди ап. Андрея Первозванного. В Повести временных лет (начало XII в.) изложено предание о посещении апостолом Андреем славянских пределов, предсказании им появления града на берегах Днепра и появлении христианских церквей в нем, а также о посещении земель, где впоследствии вырос Новгород. Так Церковь связывает начало христианства на Руси с апостолом Андреем Первозванным, почитавшимся основателем Константинопольской кафедры, от которой Русью была воспринята восточнохристанская традиция.

Святые равноапостольные Кирилл (827-869) и Мефодий (820-885) – просветители, создатели славянского алфавита и литературного языка. Знакомство со Священным Писанием начинается на Руси с их просветительской деятельности. Создание алфавита положило начало переводам библейских текстов с греческого на славянский язык. Братья перевели избранные чтения из Евангелия, апостольские послания, Псалтирь и др. Этим был обеспечен успех христианской миссии на русских землях. Появление славянской письменности оказало существенное влияние не только на богослужебную практику, но и имело значение для становления национальных славянских государств – письменной фиксации их документов и официальной истории.

Первой христианской правительницей Руси стала кн. Ольга, она же начала проводить реформы внутреннего устройства Русской земли (в частности, упорядочила сбор налогов, носивший до нее стихийный характер) и установила мирные, торговые связи с Константинополем, столицей Византии. Ее внука кн. Владимира мы почитаем как Крестителя Руси, активно стремившегося к осуществлению принципа «симфонии двух властей». Именно с принятием христианства разрозненные славянские племена и земли объединялись в единое государство по византийской модели и на основе христианской веры.

- Небесные хранители земли Русской

Функция защиты территорий была неотделима от христианской веры и молитвы, поскольку в религиозном сознании любая человеческая деятельность, тем более общественная и государственная, должна начинаться с молитвы и проходить под защитой высших, небесных покровителей.

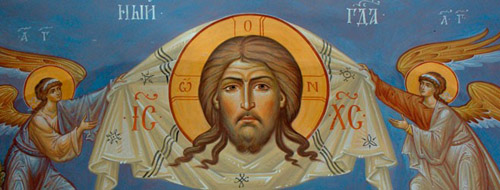

В России правители, военачальники и воины перед началом сражений всегда молились, прежде всего, Иисусу Христу, образ Спаса Нерукотворного был на знаменах русских воинов. Иконам с его изображением придавалось охранительное значение: их обычно помещали над въездными воротами древнерусских городов и крепостей и на боевых знаменах.

Спас Нерукотворный.

Защитницей земли русской почиталась Богородица, в ее различных иконах, являемых в самые сложные моменты нашей истории. Четыре образа Богородицы, как защитницы Руси, стали наиболее почитаемыми. Считается, что Богоматерь в явленных иконах защищает страну с четырех сторон света. С востока (от полчищ Чингис-хана и его потомков) – Владимирская икона; с юга – Казанская (явившаяся в Смутное время 1598-1613 гг.); Смоленская – с запада (с ней связывали победы над Наполеоном в войне 1812 г.), Тихвинская – с севера (во время войны со шведами в 1613–1614 годах). Православные верят, что эти четыре иконы образуют над Россией Крест, защищающий страну от внешних врагов.

Отдельные города имели своих небесных покровителей, и свои чтимые иконы Божьей Матери. Примером такого образа служит икона Знаменье, спасшая, как считают верующие, Новгород от набега суздальцев в XII веке. Жители г. Можайска в качестве своего небесного защитника почитали свт. Николая, в образе Николая Можайского, спасшего их город от нашествия Золотой орды в начале XIV в., Донская икона, согласно преданию, была поднесена донскими казаками московскому князю Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой (1380 год). Название получила в честь победы на берегах Дона. В 1591 году в память о чудесном заступничестве Богоматери на месте походной церкви был основан Донской монастырь в Москве.

- Принцип «симфонии» в истории России

Вместе с крещением из Византии Русь приняла учение о симфонии (греч.: созвучие) – идеале православного государства как двуединства светской и духовной властей, служащей религиозно-политической целостности государства. При таком правлении глава государства (великий князь, царь) как светское лицо берет на себя функции защитника православия и признает духовный авторитет главы Церкви. Его задачей становится осуществлять в политике принципы христианской морали, покровительствовать православной вере, оберегать ценности православного вероучения и культа. Задача Церкви при симфоническом устройстве – просвещать людей, наполняя политику государства религиозно-нравственным содержанием, помогать советами главе государства, а при необходимости смело обличать его за отступление от идеалов православных ценностей.

Идеальная теория на практике прошла сложный исторический путь развития.

Мы делим выставочное пространство на исторические периоды:

- Стремление к осуществлению идеала симфонии: кон. Х – XIV вв.

- Последовавшая за этим борьба власти государственной и церковной; ее апогеем стали реформы патр. Никона и раскол Русской православной Церкви при царе Алексее Михайловиче Романове: XV-XVII вв.

- Полное подчинение Церкви государству, начатое Петром I и закончившееся распадом Российской империи после свержения имп. Николая II в феврале 1917 г.: XVIII-нач. XX вв.

- Начало советского, трагического для Церкви периода мы рассматриваем до 1925 г. – блаженной кончины патр. Тихона (Беллавина).

- Дальнейшая история взаимодействия Церкви и государства вплоть до наших дней представлена нами в медиа программе «РПЦ: от гонений к возрождению». В ней также дана выдержка из «Социальной концепции РПЦ», где, в частности, говорится, что в испорченном грехом мире человек нуждается во властной и принуждающей силе, в ограждении от разрушительных проявлений его собственной испорченной природы. Государство рассматривается как допущенное Богом, при этом подчеркивается, что оно не должно превращаться в самодовлеющий институт, чтобы не утратить свое подлинное предназначение: использовать силу для ограничения зла и поддержки добра, в чем видится нравственный смысл существования государства.

В христианской историософии утверждается, что в конце времен наступит торжество безначалия и свершится приход антихриста, стремящегося «похитить всю – и человеческую, и Божескую власть». Вслед за этим христиане ожидают Второе пришествие Иисуса Христа «в Божественной славе и силе», Он уничтожит власть антихриста над народами и преобразит мир, предав огню старый и сотворив новый, духовный мир – Царство Небесное, где не будет потребности в человеческом управлении и в государстве, ибо «праведники будут вечно пребывать с Богом и в Боге».

Сознавая сложность поставленной темы, и не претендуя на какие-либо «окончательные» или «абсолютные» истины, мы предлагаем посетителю мысленно и визуально пройти сложный и противоречивый исторический путь нашей Родины. И помнить о том, история нашего родного Отечества, о которой проникновенно сказал великий поэт:«…клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал»[8].

Приглашаем на открытие выставки в Государственный музей истории

религии 23 сентября в 16.00 по адресу ул. Почтамтская, д. 14

В период ее работы планируется ряд интересных событий,

следите за объявлениями на сайте музея.

[1] ГМИР: Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 14. Сайт: gmir.ru

[2] Когда Русь приняла христианство, оно еще не разделилось на православие (восточную ветвь) и католичество (западную ветвь); разделение произошло в 1054 г.

[3] Над выставкой работал большой коллектив сотрудников музея. Тексты писали: А.В. Карпов (к.и.н), С.О. Семенова (к.филос.н), О.С. Хижняк (к.филос.наук).

[4] Учение о Троице было официально закреплено на II Вселенском соборе в Константинополе (381 год).

[5] Иконографические образы, здесь и далее даются из общедоступных интернет источников, в надежде что фондовые экспонаты читатель увидит, придя на выставку в музей.

[6] Ермолов Г.В. Эпоха утраченных смыслов. М; Альтернатива, 2022

[7] Свт. Филарет (Дроздов) Христианское учение о царской власти и об обязанностях верноподданных. М; Изд. Афонского русского Пантелеймоновского монастыря, 1888.

[8] Письмо А.С. Пушкина П.Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г.