Николай Коняев

Секретарь правления Союза писателей России

Председатель Православного общества писателей Санкт-Петербурга

В ГОРОДЕ КСЕНИИ БЛАЖЕННОЙ

ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ

ПЕТЕРБУРГСКОЙ СТОРОНЫ

«Учись, друг мой, — часто говаривала покойная бабушка, когда я был еще ребенком, — учись, вырастешь да будешь умен, поедешь в Петербург на службу, станешь носить шитый мундир, заживешь в золотых палатах на самой Петербургской стороне, на самой Дворянской улице. Ты ведь дворянин».

Евгений Гребёнка.

«Петербургская сторона»

Считается, что в 1755 году Ксению выдали замуж за Андрея Петрова, который пел в придворном хоре императрицы и носил чин полковника.

Отчество Андрея Петрова, как утверждает Евгений Гребенка, автор первого известного нам печатного упоминания о Ксении Петербургской, помещенном в очерке «Петербургская сторона»[1], было — Петрович. Авторы очерков, помещенных спустя три года в «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции», считают, что звали Петрова Андрей Григорьевич. В конце XIX века, как мы уже говорили, муж Ксении был назван Андреем Федоровичем.

Как бы то ни было, но исследователи условились считать, что после свадьбы Петровы поселились в собственном доме на улице, носившей поначалу название Одиннадцатой, а в дальнейшем ставшей улицей Андрея Петровича.

Если это так, то, вероятно, усадьба Петровых располагалась примерно там, где теперь стоят дома 15 и 17 по нынешней Лахтинской улице. Сейчас здесь строится церковь во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской, и там проводятся богослужения.

Почему улица изменила свое первоначальное наименование, неясно.

Еще в XIX веке эту загадку топонимики Петербургской стороны тщетно пытался разгадать в своем очерке Евгений Гребенка.

«С появлением первых желтых листьев на деревьях дачники, словно перелетные птицы, перебираются в центр города; народонаселение уменьшается, сторона видимо пустеет, становится день ото дня тише, мрачнее, печальнее, улицы покрываются грязью… И что это за улицы!.. Кто проезжал Петербургскую сторону от Троицкого моста на острова по Каменноостровскому проспекту, тот и не подозревает существования подобных улиц; сверните с этого проспекта или с Большого хоть направо, хоть налево — и вы откроете бездну улиц разной ширины, длины и разного достоинства, улиц с самыми разнообразными и непонятными названиями, увидите несколько улиц Гребенских, Дворянских, Разночинных, Зеленых, Теряеву, Подрезову, Плуталову, Одностороннюю, Бармалееву, Гулярную; там есть даже Дунькин Переулок и множество других с престранными кличками, есть даже улица с именем и отчеством: Андрей Петрович! иные из них вымощены камнем превосходно, другие тонут в грязи, и извозчик осенью и весной ни за какие деньги не поедет по ним; по некоторым будто для потехи разбросаны булыжники, которые, будучи втоптаны в грязь и перемешаны с ней, дают пренеприятные толчки экипажам; еще некоторые выстланы поперек досками, и езда по ним очень потешна — едешь будто по клавикордным клавишам.

На Большом проспекте Петербургской стороны часу в пятом утра, весной, очень дружно разговаривали два приятеля, вышедшие из одного дома, в котором еще горели огни, хотя на дворе было уже довольно светло…

— Значит, вы меня навестите? а? Навестите?

— Навещу, до свидания!

— Погодите, куда вы?.. до свидания!!. а куда вы ко мне придете?..

— В улице… извините, забыл, такая мудреная улица, а у меня плохая память. Забыл улицу, виноват, простите, забыл.

— То-то забыли: в Полозовой улице. Понимаете? а? Теперь до свидания! приходите же! придете?

— Приду, до свидания!

— До свидания! А куда вы ко мне придете?

— В ваш дом, в Подрезову улицу.

— Так и есть! опять забыли. У вас гадкая память. Трудно было бы вам, если б вас теперь опять в школу, а?.. Трудно?

— Трудновато.

— Да, трудновато. Погодите, вот теперь не забудете моей улицы: слышите: Полозова, Полозова, Полозова. Смотрите.

И один приятель пополз по проспекту на четвереньках.

— Теперь не забудете?

— Нет, не забуду…

Приятели разошлись в разные стороны. Я думал, что ползающий приятель мистифировал другого, пошел нарочно искать и нашел Полозову улицу, но сколько ни расспрашивал у жителей, отчего такое странное название у этой улицы; все, будто сговорясь, отвечали: «А так, обыкновенно, название такое, какой же ей быть, коли не Полозовой?»

Насчет улицы Андрея Петровича, или Андрей Петровой, я был немного счастливее.

Говорят, в этой улице жила когда-то счастливая чета, словно взятая живьем из романов Лафонтена[2]; муж, Андрей Петрович, так любил жену, что и представить себе невозможно, а жена, Аксинья Ивановна, так любила мужа, что и вообразить невозможно (так выражалась рассказчица Андрея Петровой улицы); вдруг, ни с того ни с другого муж помер, а жена осталась и тоже выкинула штуку: съехала с ума с печали и вообразила, что она не Аксинья Ивановна, а Андрей Петрович и что Андрей Петрович не умер, а только обратился в нее, Аксинью, а в существе остался Андрей Петровичем.

На свою прежнюю кличку она не откликалась, а когда ей говорили: «Андрей Петрович!» — она всегда отвечала: «Ась?» — и ходила в мужском платье.

Народ сходился смотреть на нового Андрея Петровича и прозвал улицу Андрея Петрова».

Разумеется, как и положено прогрессивным авторам сборника «Физиология Петербурга», Евгений Гребенка не вникал в такие тонкие и расплывчатые понятия, как святость и юродство. Тем не менее с присущей ему профессиональной добросовестностью чувствительную историю о влюбленных Петербургской стороны, сохранившуюся в народной памяти, пропустить он не смог.

И, наверное, любовь, действительно, царила в маленьком доме, на улице, куда, боясь грязи, ни весной, ни осенью не возили извозчики и где, казалось, ничто не могло помешать семейному счастью четы Петровых.

Как это сказано у современного поэта?

В высшем из хоров,

Что пеньем памятен до ныне,

Служил певец Андрей Петров,

В полковничьем, военном чине.

С красивой, ласковой женой

Они друг друга так любили,

Что звезды раннею весной

Над Петербургской стороной,

Чтоб видеть счастье их, всходили[3].

Насчет звезд, которые всходили, чтобы видеть счастье четы Петровых, сильно сказано.

Но с другой стороны, что еще скажешь, если более ничего не известно?

Между тем, если мы обратимся к достоверно известным фактам, то обнаружим, что начало замужества Ксении пришлось на неурожайные, голодные годы, в которые и началось в Санкт-Петербурге грандиозное строительство Зимнего дворца по проекту архитектора В.В. Растрелли.

Крестьяне умирали от голода, но именно в эти годы, чтобы оградить дворян от произвола ростовщиков, учредили государственный дворянский банк. Капитал его был образован из денег, получаемых от продажи вина.

И еще два события произошли накануне вступления Ксении в самостоятельную жизнь…

20 сентября 1754 года у великой княгини Екатерины Алексеевны родился сын, нареченный Павлом, — будущий российский император. Считалось, что с рождением ребенка — наследника престола, завершается миссия Екатерины II в России. Ребенка сразу отняли у матери, и теперь она «могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать о его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло быть принято очень дурно».

А 10 декабря 1754 года скончался святитель Иоасаф Белгородский, про которого говорили: «Умер он, умерла с ним и молитва».

Родился император Павел, с которого по сути начинается новая династия Романовых-Павловичей… Скончался святитель, с которым умерла молитва…

Кажется, события эти никоим образом не связаны с вступлением в самостоятельную жизнь Ксении, и тем не менее связь существует.

Как мы знаем из нашей истории, Павел мог и не стать русским императором. Слишком могущественные силы не желали этого. На пути к престолу стояла сама его мать — императрица Екатерина II.

Как предвестие этого беззакония, как свидетельство того, что любое беззаконие возможно в мире, где «умерла молитва», в 1756 году по приказу Елизаветы заключили в Шлиссельбургскую крепость императора Иоанна VI Антоновича…

Много на свете несчастных детей. Но едва ли сыщется среди них ребенок несчастнее императора Иоанна Антоновича.

Ему было два месяца, когда умирающая Анна Иоанновна назначила его своим преемником на императорском престоле, и его младенческий профиль отчеканили на рублевых монетах.

Теперь все указы издавались от имени ребенка, который удивленно таращился из колыбельки на взрослых дядек и тётинек, осыпавших себя его повелением всевозможными наградами.

Не по-детски печально и задумчиво смотрел десятимесячный император и на своего, произведенного в генералиссимусы отца Антона-Ульриха, когда тот изучал поступившее из Шлиссельбурга донесение. Инженер-капитан Николай Людвиг сообщал, что «…сия крепость, хотя и не при самые границы состоит, однако оная водяной путь из России и коммуникацию из Санкт-Петербурха защищает».

Изучив донесение, генералиссимус Антон-Ульрих взял перо, и заплакал крошка-император, словно пахнуло в его колыбельку холодом шлиссельбургского каземата…

Чуть больше года было императору Иоанну VI — когда, провозглашенная новой императрицей, Елизавета Петровна (она тоже приходилась Иоанну Антоновичу бабкой) взяла его на руки и, поцеловав, сказала:

— Бедное дитя. Ты ни в чем не виноват, родители твои виноваты…

И сразу из колыбели отправила нареченного русским императором ребенка в тюрьму…

Подыскивая оправдания перевороту, совершенному Елизаветой Петровной, ангажированные Романовыми историки каждый раз намекали, дескать, русская «дщерь Петрова» забрала принадлежащую ей по праву власть у «немецкого» семейства.

Насчет русских и немцев тут хорошо сказано.

Императрица Елизавета Петровна была такой же полунемкой, как ее племянница правительница Анна Леопольдовна. И власть императрица Елизавета Петровна передала императору Петру III, такому же на три четверти немцу, как и его племянник, император Иоанн Антонович.

Да и насчет вины родителей Иоанна Антоновича тоже не всё ясно.

Ни правительница Анна Леопольдовна, ни супруг ее, генералиссимус Антон-Ульрих, умом не блистали, но за год своего правления особых бед не принесли, а если сравнивать их правление с эпохой Анны Иоанновны, то этот год можно даже счастливым для России назвать.

Тем не менее 2 декабря 1741 года произошел переворот и, заливаясь слезами, Елизавета Петровна снарядила своего несчастного внука в Ригу, чтобы запереть его в замке, прежде принадлежавшем Бирону.

Елизавета Петровна приказала стереть саму память о внуке. Указы и постановления царствования Иоанна Антоновича были изъяты, а монеты с изображением малолетнего императора подлежали переплавке. Злоумышленникам, уличенным в хранении таких монет, приказано было рубить руки.

Двухлетний Иоанн VI Антонович согласно императорской воле погружался в безвестность, а навстречу славе и власти везли в Петербург не умеющего говорить по-русски четырнадцатилетнего подростка, племянника императрицы Елизаветы Петровны Карла-Петра-Ульриха, будущего русского императора Петра III.

В жалостливом уголовном романсе советской поры поется:

Кто скитался по тюрьмам советским

Трудно граждане вам рассказать,

Как приходится нам малолеткам

Со слезами свой срок отмыкать…

Тюрьмы Иоанна VI Антоновича были не советскими, да и сам он был не малолетним преступником, а русским императором, но всё остальное сходится. Нельзя без слез думать о странствиях двухлетнего Иоанна VI Антоновича по елизаветинским тюрьмам.

Через год, когда открыт был заговор камер-лакея Александра Турчанинова, прапорщика Преображенского полка Петра Ивашкина и сержанта Измайловского полка Ивана Сновидова — заговорщики планировали умертвить Елизавету Петровну и вернуть на русский трон Иоанна VI Антоновича — малолетнего узника перевезли в крепость Динамюнде.

Но и здесь ненадолго задержался он.

В марте 1743 года в Петербурге был открыт новый заговор генерал-поручика Степана Лопухина, жены его Натальи, их сына Ивана, графини Анны Бестужевой и бывшей фрейлины Анны Леопольдовны Софьи Лилиенфельдт. Злодеи осмелились в своем кругу посочувствовать судьбе Иоанна VI Антоновича и его матери Анны Леопольдовны и за это были немножко наказаны.

Статс-даме Лопухиной и графине Бестужевой обрезали — в прямом значении этого слова! — языки, и, избив кнутом, отправили в далёкую ссылку. Туда же препроводили высеченную плетьми фрейлину Софью Лилиенфельдт.

Еще более жестоко покарали младенца Иоанна VI Антоновича и его мать Анну Леопольдовну, которые, действительно, были виноваты тем, что вызывали сочувствие к себе.

Их приказано было заточить в Раненбурге.

В Рязанскую губернию к новому месту заточения императорскую семью везли с предельно возможной жестокостью, так что беременная Анна Леопольдовна отморозила в пути левую руку, генералиссимус Антон-Ульрих — обе ноги, а крошка-император Иоанн VI Антонович всю дорогу метался в жару и бредил.

В Раненбурге для семьи императора было выстроено два домика на противоположных концах городка. Построили их второпях, и ни окованные железом двери, ни толстые решетки на окнах не защищали ни от сквозняков, ни от сырости.

Анну Леопольдовну и принца Антона-Ульриха поместили в крошечной комнате, вся обстановка которой состояла из двух деревянных кроватей, стола и грубо сколоченных табуретов.

Об Иоанне VI Антоновиче, который находился на другом конце города, несчастные родители не могли добиться сведений, а стражники — им объяснили, что арестанты — существа «сущеглупые» — молчали, потому что и сами не слышали ни о каком малолетнем императоре.

Капитан-поручик Вындомский приказал солдатам, охранявшим Анну Леопольдовну и принца Антона-Ульриха, не церемониться с арестантами и, когда они начнут «заговариваться», вязать их и обливать холодной водой.

Так солдаты и поступили, когда Анне Леопольдовне вздумалось позвать начальника. Они связали беременную женщину, бросили на пол и облили ледяной водой. Принц Антон-Ульрих, которого загодя привязали к кровати, подтверждая свою «сущеглупость», рыдал и осыпал мучителей проклятиями на немецком языке, и солдатам пришлось облить ледяной водой и генералиссимуса.

А Иоанну VI Антоновичу была придумана еще более жестокая, чем родителям, пытка. С ним запрещено было говорить. Юлиана Менгден, придворная дама Анны Леопольдовны, попыталась было шепотом разговаривать с ребенком, но солдаты отогнали ее.

Все эти годы продолжалось начавшееся по распоряжению генералиссимуса Антона-Ульриха укрепление Шлиссельбургской крепости.

Однако работы были не завершены, когда из Раненбурга пришло донесение о попытке освободить Иоанна VI Антоновича, и императрица Елизавета Петровна долго не могла сообразить, куда теперь определить любимого внука.

27 июня 1744 года камергеру барону Н.А. Корфу предписано было везти Иоанна VI Антоновича в Соловецкий монастырь.

Брауншвейгское семейство везли к Архангельску, через Переяславль-Рязанский, Владимир, Ярославль и Вологду, не останавливаясь в этих городах. Согласно указу, данному барону Корфу, довольствовали арестантов так, «чтобы человеку можно было сыту быть, и кормить тем, что там можно сыскать без излишних прихотей».

Ещё большей суровостью отличалась инструкция относительно четырехлетнего Иоанна VI Антоновича. Его везли в Архангельск под именем Григория[4], причем приказано было везти его скрытно, никому, даже подводчикам не показывать, и держать коляску всегда закрытою.

В Архангельске «младенца» следовало ночью посадить на судно, и ночью же пронести в монастырь. Там и велено было содержать его под строгим караулом, «никуда из камеры не выпускать, и быть при нём днём и ночью слуге, чтобы в двери не ушёл или в окно от резвости не выскочил».

Продолжая традиции отца, Елизавета Петровна всё предусмотрела вплоть до самых малейших деталей, но при этом упустила то обстоятельство, что осенью добраться до Соловецких островов весьма затруднительно.

Барон Корф, не желая рисковать собственной жизнью, уверил императрицу, что Соловки — ненадежное место, поскольку летом туда заходят шведские суда и трудно исключить возможность побега.

Считается, что в решении судьбы несчастных узников участвовал и М.В. Ломоносов, посоветовавший отправить Иоанна VI Антоновича в Холмогоры.

Спешным образом переделали под тюрьму пустующий в Холмогорах — архиерейская кафедра была перенесена в Архангельск! — архиерейский дом, и разместили в нем несчастного младенца-императора, а отдельно от него, в келье, окна которой выходили на скотный двор, «двух сущеглупых, кои там будут иметь пребывание до кончины».

Тоскливо было узникам в Холмогорах зимой, когда ненадолго поднималось холодное солнце, еще тоскливее становилось летом, когда солнце не сходило с неба, и казалось, что не будет конца бесконечному дню заточения.

Безрадостный вид — несколько деревьев, хозяйственные постройки да за высоким забором пустынная, нескончаемая даль — открывался из забранных решетками окон, но ничего другого не суждено было более увидеть ни правительнице Анне Леопольдовне, ни ее супругу, генералиссимусу Антону-Ульриху.

Сохранилось не так уж и много документов о тюремных мытарствах ребенка-императора. Документы эти позволяют лишь предположительно говорить о развитии и образовании Иоанна VI Антоновича.

Совершенно определенно известно, что официальные инструкции не только не предусматривали какого-либо обучения мальчика, но и воспрещали разъяснять ему его положение. Ребенок рос и развивался физически, лишенный общения со сверстниками и возможности играть, не подозревая, кто он такой и почему с ним обращаются так жестоко и бессердечно.

Страдания ребенка были так велики, что они сводили с ума даже его тюремщиков. Поэтому, когда до Петербурга дошли слухи о странных выходках майора Мюллера, чтобы подкрепить его, решили послать ему в помощь его жену сердобольную фрау Мюллер. Считается, что это она и выучила Иоанна VI Антоновича читать, писать и молиться…

Когда Иоанну Антоновичу исполнилось 15 лет, фрау Мюллер нашла возможность завязать отношения с принцем. Через нее генералиссимус узнал, что сын живет рядом, и начал переписываться с ним.

Но тут уже завершены были строительные работы в Шлиссельбурге, и в начале 1756 года сержант лейб-кампании Савин получил предписание тайно вывезти Иоанна Антоновича из Холмогор…

В Шлиссельбурге режим секретности еще более усилился.

Инструкция, данная графом А.И. Шуваловым гвардии капитану А. Шубину, гласила:

«Бысть у онага арестанта вам самому и Ингермандландского пехотного полка прапорщику Власьеву, а когда за нужное найдете, то быть и сержанту Луке Чекину в той казарме дозволяется, а кроме же вас и прапорщика, в ту казарму никому ни для чего не входить, чтоб арестанта видеть никто не мог, також арестанта из казармы не выпускать: когда же для убирания в казарме всякой нечистоты кто впущен будет, тогда арестанту быть за ширмами, чтоб его видеть не могли.

Где вы обретаться будете, запрещается вам и команде вашей под жесточайшим гневом Ее Императорского Величества никому не писать…

В котором месте арестант содержится и далеко ли от Петербурга или Москвы арестанту не сказывать, чтоб он не знал.

Вам и команде вашей, кто допущен будет арестанта видеть, отнюдь никому не сказывать, каков арестант, стар или молод, русский или иностранец, о чем подтвердить под смертною казнью, коли кто скажет».

Перевели Иоанна Антоновича в Шлиссельбург как раз накануне завершения короткой семейной жизни будущей святой Ксении…

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

И, нищелюбая, бредет она – раздавши,

да что имение? саму себя…

Дмитрий Бобышев

Предание утверждает, что семейное счастье молодых супругов было недолгим — Андрей Федорович (Григорьевич) скоропостижно скончался. Произошло это столь внезапно, что он не успел исповедаться и причаститься.

Это событие жития Ксении Петербургской, некоторые исследователи идентифицируют с известной по житию преподобного Феодора Санаксарского[5] офицерской пирушкой 1739 года[6], когда «паде внезапну из товарищей един на землю и быв мертв». После этой пирушки и ушел преображенский сержант Иван Ушаков в пустынь спасаться.

Конечно, можно предположить, что внезапная смерть молодого военного на пирушке, произведшей переворот в жизни будущего преподобного, и смерть без покаяния и церковного напутствия полковника Андрея Григорьевича (Федоровича), одно и то же событие.

Однако, говорить о корректности или некорректности подобного предположения, на наш взгляд, не представляется возможным, поскольку никаких конкретных сведений ни об Андрее Федоровиче, ни о несчастном, скончавшемся на пирушке в житии преподобного Феодора Санаксарского, нет.

Впрочем, вопросы как, где и отчего произошла смерть Андрея Григорьевича (Федоровича) Петрова для понимания смысла жития самой блаженной Ксении не так уж и существенны.

Гораздо важнее другое. Смерть без покаяния и церковного напутствия любимого мужа потрясла молодую двадцатишестилетнюю вдову, словно бы помутила ее рассудок.

Как сказано в стихотворении Дмитрия Бобышева?

Ну, что с того, что пил?.. Зато как пел «Блаженства»!

Из плоти искресах конечны совершенства

и кроткия жены изрядно поучах…

Что стало из того, что сей Никто исчах?

А то и вышло, что из Ада мрачной сени

восхитила его любы блаженной Ксеньи.

Коль с мужем плоть одна у вдовыя жены,

чем плохи мужнины кафтанец и штаны?

— Ах, светелко супруг, я — ты, я — ты, я телом —

лампадка масляна; тебя во мне затеплим.

— Ты это я, ты — я (и крестится скорей),

мой милый баринок, я нарекусь: Андрей.

— Я отмолю тебя! — сказала над гробом мужа 26-летняя вдова. — Когда нас обвенчали, мы стали одной плотью. Ты — это я, я — это ты. И отныне раб Божий Андрей будет жить так, что все его грехи простит Господь и даст ему вечную жизнь в своем царстве.

По преданию, Ксения заявила тогда близким, что «Андрей Григорьевич вовсе не умер. Ксеньюшка моя скончалась, аз же грешный весь тут».

На похороны она пришла в мундире мужа, шла за его гробом, а хоронила саму себя.

— Умерла моя Ксеньюшка, — сокрушалась она. — Один я остался.

С этого времени, решившись продолжить жизнь души любимого человека здесь, на земле, во имя его спасения на небе, уже не откликалась блаженная Ксения на свое имя. Только, называя Андреем Григорьевичем, и можно было дозваться ее.

Надо сказать, что впервые эту сторону юродства блаженной Ксении описал в декабре 1847 года петербуржец, обозначивший себя подписью Ив. Б-р-л-ъевъ, откликаясь на статью «почтенного литератора» в «Ведомостях Санкт-Петербургской полиции»…

«В то время, как Андрей Григорьевич жила на Петербургской стороне, один из моих дедов служил начальником над пороховыми заводами, находившимися в той же части города в Зеленой улице, другой дед был еще мальчиком и ходил в школу. Обоим им была известна Андрей Григорьевич. Одним словом, все мои дедушки и бабушки жили тогда в одном околотке с Ксениею, часто ее видели и знали, как нельзя лучше. От них дошло до меня много подробностей, обрисовывающих эту несчастную.

Андрей Григорьевич (будем называть ее этим именем) очень сердилась, когда называли ее Ксенией, и часто говорила: «Да не троньте покойницу: что она вам сделала, прости Господи!».

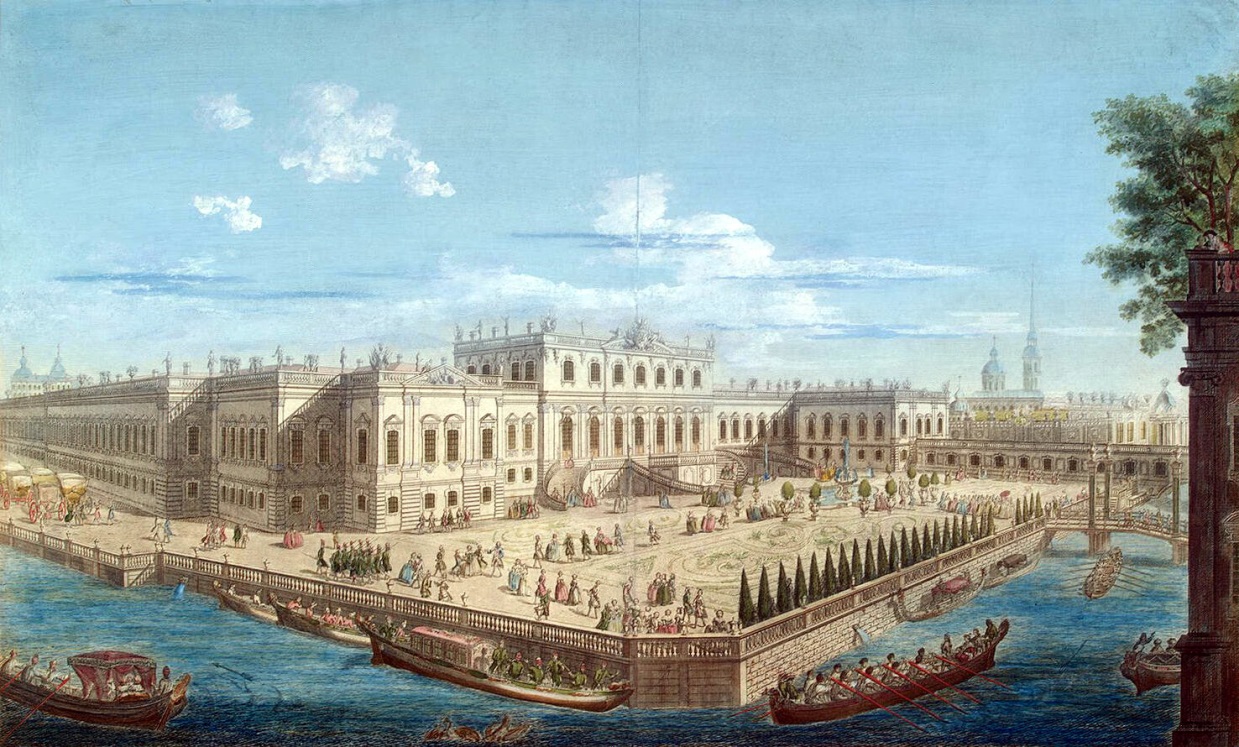

Вид на Летний дворец Елизаветы Петровны

Может быть, в самом деле, несчастная была убеждена в том, что совершенно справедливо носит имя своего покойного мужа. С 26 лет начались ее страдания и известность, первоначально приобретенная тем, что Андрей Григорьевич тотчас после смерти своего мужа надела белье, камзол, кафтан и все платье покойника и бросивши дом, плакала и расхаживала по грязным улицам тогда совершенно убогой Петербургской стороны, уверяя всех и каждого, что она Андрей Григорьевич, придворный певчий, ее муж. Долго она носила это платье, до тех пор, пока истлело и развалилось оно на ее теле. Будучи известна всему околотку, как юродивая, но честная женщина, она вначале возбудила к себе жалость, а потом особое уважение».

Созданный Ив. Б-р-л-ъевымъ портрет Ксении повторен сейчас, правда, без ссылок на первоисточник, практически всеми современными книгами и брошюрами о петербургской святой, но нам показалось важным привести его в первоначальной редакции, потому что содержится в этом тексте ощущение непосредственной причастности к странствию святой.

Считается, что юродивые принимают на себя свой подвиг, чтобы достичь свободы от соблазнов мира. Святитель Димитpий Ростовский пояснял, что юpодство «является извне», и им «мyдpе покpывается добpодетель своя пpед человеки».

Но аскетическое самоyничижение, мнимое безумие, как отмечают исследователи, это только одна сторона юродства, оскорбляя и умерщвляя свою плоть, юродство принимает на себя обязанность еще и «pyгаться миру», обличать пороки, грехи и всяческую неправду, не обращая внимания ни на высокое положение объекта обличения, ни на общественные приличия. Презрение к нормам общественного поведения, как считается, тоже составляет нечто вроде привилегии и непременного условия юродства.

Расцвет юродства в нашей стране пришелся на XV, XVI и на первую половину XVII веков. Жития Авpаамия Смоленского, Пpокопия Устюжского, Василия Блаженного Московского, Hиколы Салоса, Михаила Клопского показывают, как устремленность к высшей правде, тоска о правде и любви, превращают юродство в явление русской национальной жизни, перед религиозным вдохновением которой склоняются и мирские и церковные власти.

Петербург времен Елизаветы Петровны

Житие Ксении Петербургской, святой, на целое столетие отставшей от своих великих предшественников, замечательно еще и тем, что в нем явлено нам, как восстанавливается прерванная расколом Русской Православной Церкви и реформами Петра I духовная традиция. Овдовевшая Ксения Григорьевна менее всего думает достичь свободы от соблазнов мира или о том, как она будет «pyгаться миру», обличая пороки, грехи и всяческую неправду.

Ее задача сугубо частная, почти практическая.

Ей нужно спасти для жизни вечной душу своего бесконечно-любимого супруга. Но в православной аскетике всеобщие задачи всегда имеют индивидуальное, личное основание, а сугубо частные проблемы не могут быть разрешены в стороне от общих для всего православия догматов.

Спасая от погибели душу супруга, святая Ксения не просто облачилась в мужской костюм, а еще и отрешилась от собственного имени, от собственного пола, от собственной индивидуальности, от самой себя.

— Бедный Андрей Григорьевич осиротел… — говорила она, начиная исполнение своего подвига юродства. — Один остался на свете…

— Как же ты жить теперь будешь, матушка? — соболезновали ей.

— Похоронил свою Ксеньюшку, теперь Андрею Григорьевичу ничего не нужно, — отвечала Ксения. — Дом я подарю тебе, Прасковья[7], только ты бедных даром пускай жить. Вещи сегодня же раздам, а деньги в церковь снесу, пусть молятся об упокоении рабы Божией Ксении…

Многие тогда думали, что молодая вдова лишилась рассудка.

Детей у Ксении не было, она раздала всё свое имущество и, накинув на плечи полковничий мундир, ушла. Жила милостыней и уверяла всех, что Андрей Григорьевич — это она и есть Андрей Григорьевич (Федорович) Петров! — жив, а умерла его супруга, Ксения…

«Кто не принадлежит миру, тот принадлежит Богу», говорили ее современники и кормили и одевали свою бедную… — писал в 1847 году Ив. Б-р-л-ъевъ. — Она не брала теплой одежды и прикрывала грудь остатками камзола своего мужа, носила только самое необходимое женское платье. Зимою, в жестокие морозы, она расхаживала по улицам и Рыночной площади в каком-то оборванном балахоне и изношенных башмаках, надетых на босые ноги, распухшие и покрасневшие от мороза».

И вот тут нам снова надобно вернуться к вопросу о певчем полковнике Андрее Григорьевиче (Федоровиче) Петрове.

КЕМ БЫЛ ПОЛКОВНИК ПЕТРОВ?

Радуйся, крест тяжкий юродства на рамо свое приявшая: радуйся мнимым безумием сияние благодати сокрывшая…

Акафист блаженной

Ксении Петербургской.

Говоря о муже Ксении Петербургской, имя которого приняла блаженная, мы входим в область совершенно загадочных и необъяснимых фактов…

Считается, что мужем Ксении был Андрей Григорьевич (Федорович) Петров. Он пел в придворном хоре императрицы и носил чин полковника.

Подробности эти, как мы и говорили, были впервые изложены в очерке «Андрей Григорьевич», помещенном в № 264 «Ведомостей Санкт-Петербургской полиции» 2 декабря 1847 года.

«Лет сорок или может быть, несколько более назад, скончалась здесь в П-ге вдова придворного певчего, Андрея Григорьева, Ксения Григорьева, известная в свое время под наименованием «Андрей Григорьевич»…

Так начинался этот очерк, в котором слухи, легенды и народные предания впервые облачились в печатные литеры, а завершался он обращением к читателям:

«Такие люди, как она (Ксения Петербургская — Н. К.) заслуживают воспоминания. В век скептицизма, в век отрицания, мы скорее готовы безусловно отвергнуть всякое необыкновенное явление в человечестве, выходящее из общих законов нашей общей жизни — нежели исследовать его, и сказать заслуживает ли оно исследования или выходит из предметов исследования.

Прокаженная Ксения, как ее называет народ, в продолжении сорока пяти лет странствования своего на земле, молилась Богу и, следовательно, жила духовною жизнью — а это одно уже дает ей право на уважение. Она как женщина не могла принести миру мужских добродетелей и, может быть, не несправедливо думала, что смерть мужа ея расторгла уже ее связи с миром. Детей она, кажется, не имела.

Есть еще в Петербурге много живых стариков, которые живо помнят Андрея Григорьевича, а по их преданиям может быть составлен мартиролог ея.

Мы полагаем, что кто-нибудь из людей ближе нас исследовавший предания об этой странствовавшей женщине, не откажется сообщить их свету в полнейшем виде, нежели составленный нами поверхностный очерк. Когда не представляется средств к составлению полного жизнеописания какого-нибудь замечательного лица, тогда и самые отрывочные свидетельства его современников имеют цену, потому что все-таки пополняют количество собранных о нем сведений: лучше хоть мало, хоть то, что есть, нежели ничего».

Для нас, твердо знающих о святости нашей небесной заступницы, несколько диковато слышать призывы к уважению странствовавшей сорок пять лет подвижницы, нас коробит употребляемое по отношению к ней слово «прокаженная», хотя оно и употребляется тут в значении «одержимая», «чудачествующая»…

Но ведь не к нам и обращен этот призыв, а к петербуржцам 1847 года, уже впитавшим и усвоившим ту западную культуру, которая усиленно внедрялась в петровские и послепетровские десятилетия не столько ради самой западной культуры, сколько для попрания и забвения культуры русской, национальной…

Позволим тут себе небольшое отступление…

В очерке к столетию со дня кончины преподобного Серафима Саровского, Борис Зайцев вспоминал, что в юности ему пришлось жить всего в четырех верстах от Сарова…

«Мы жили рядом, можно сказать под боком с Саровом, и что знали о нем! — писал он. — Ездили в музей или на пикник… Самый монастырь — при слиянии речки Саровки с Сатисом. Саровки не помню, но Сатис — река красивая, многоводная, вьется средь лесов и лугов. В воспоминании вижу легкий туман над гладью ее, рыбу плещущую, осоку, чудные луга…

А в монастыре: белые соборы, колокольни, корпуса для монахов на крутом берегу реки, колокольный звон, золотые купола. В двух верстах (туда тоже ездили) — источник Святого: очень холодная вода, в ней иногда купают больных. Помню еще крохотную избушку Преподобного: действительно, повернуться негде. Сохранились священные его реликвии: лапти, порты — все такое простое, крестьянское, что видели мы ежедневно в быту. Все-таки пустынька и черты аскетического обихода вызывали некоторое удивление, сочувствие, быть может, тайное почтение. Но явно это не выражалось. Явное наше тогдашнее, интеллигентское мирочувствие можно бы так определить: это все для полуграмотных, полных суеверия, воспитанных на лубочных картинках. Не для нас.

А около той самой пустыньки святой тысячу дней и ночей стоял на камне, молился! Все добивался — подвигом и упорством, взойти на еще высшую ступень, стяжать дар Духа Святого — Любовь: и стяжал! Шли мимо — и не видели. Ехали на рессорных линейках своих — и ничего не слышали»…

«Не для нас»…

«Шли мимо и не видели»…

«Ехали и ничего не слышали»…

Это очень горькие признания. Ведь не только о себе, а обо всей интеллигенции, воспитанной на дворянской культуре, говорит тут писатель…

«Серафим жил почти на наших глазах… Сколь не помню я степенных наших кухарок… скромный, сутулый Серафим с палочкой… всюду за нами следовал. Только «мы»-то его не видели… Нами владели Беклины, Ботичелли… Но кухарки наши правильнее чувствовали. В некоем отношении были много нас выше»…

Эти же слова, только адресованные к своей святой Ксении Петербургской, могли бы повторить в середине XIX века многие образованные петербуржцы.

И, конечно же, автору очерка «почтенному литератору», как назван он в примечании редактора «Ведомостей Санкт-Петербургской полиции», дерзновенно пытающемуся перебросить мостик через пропасть национальной глухоты, овладевшей образованным обществом, трудно было различить, что и в том материале, который он приводит в своем очерке, содержатся сведения, нуждающиеся не столько в дополнении, сколько в осмыслении их.

И, прежде всего, это касается звания и должности мужа Ксении.

Придворный певчий в ранге полковника — это чрезвычайно загадочное соединение, хотя бы уже потому, что звание полковника считалось весьма высоким и принадлежало по табели о рангах к шестому классу, соответствуя статскому званию коллежского советника или придворному (до 1737 года) — камергера.

В принципе, придворных певчих тогда награждали, и награждали очень неплохо, но при этом, придворный певчий Яков Шубский получил в награду за пение лишь потомственное дворянство[8], а певчий Алексей Разум хотя и стал графом Разумовским, но награду эту получил не только за свое пение.

А.Бенуа. Императрица Елизавета Петровна изволит прогуливаться по знатным улицам С.Петербурга

Минуя постель императрицы, до чина полковника из хористов дослужился, кажется, один только Марк Полторацкий, но он был регентом.

Кем же был в дворцовой капелле Андрей Григорьевич Петров, если он имел чин VI класса?

И, главное, почему об этом не сохранилось никаких сведений?

Понятно, что на пирушке, с которой в ужасе бежал будущий преподобный Феодор Санаксарский, а тогда преображенский сержант Иван Игнатьевич Ушаков, полковнику Петрову и по возрасту, и по чину нечего было делать.

Но оказывается, что нет никакого полковника Петрова и в дворцовом ведомстве.

А это уже просто невероятно…

Какие-то следы о полковнике Андрее Григорьевиче (Федоровиче) Петрове должны были бы остаться в документах, ведь и чины ему присваивались, и какими-то наградами, хотя бы за выслугу лет, наверняка он отмечался!

Но нет, нет никаких следов…

Только в надписи на могильной плите святой блаженной Ксении и сохранилось имя Андрея Григорьевича (Федоровича), в надписи, сделанной, как надо полагать, со слов самой святой Ксении Петербургской.

И вот задумываясь над этим обстоятельством, а заодно припоминая — Федорович, Григорьевич, Петрович — имена, которые перебирает народная молва, рассказывая о муже блаженной Ксении, резонно задаться вопросом, а был ли вообще в реальной жизни полковник Андрей Петров, певчий дворцовой капеллы? Ведь известно о нем только из рассказов самой блаженной Ксении, вернее из преданий о ее жизни…

Так почему же не допустить, что и имя супруга, и звание Андрея Григорьевича (Федоровича) Петрова — лишь тот язык святого юродства, на котором выражала блаженная Ксения мысль, которую необходимо было постигнуть русским людям, жившим тогда?

Ту мысль, которую боимся постигнуть мы и два с половиной столетия спустя…

В самом сочетании имен, должности и звания Андрея Григорьевича (Федоровича) Петрова, певчего полковника, чудится нам некое искривленное отражение реальных событий и персонажей русской истории.

Такое ощущение, что соединились в этом клубке и имя несчастного императора Иоанна Антоновича, и ненамного более счастливого императора Петра Федоровича, и «крестника» матери императрицы Анны Иоанновны Андрея Ивановича Остермана, и всесильного фаворита Елизаветы Петровны — певчего графа Алексея Григорьевича Разумовского.

Разумеется, перевести в правильные логически завершенные формы этот язык святого юродства невозможно.

И не нужно.

Ведь для того и принимала блаженная Ксения Григорьевна подвиг юродства, чтобы износить на плечах своей святой молитвы этот страшный петровский мундир, в который пытались застегнуть Русь…

СТРАНСТВОВАНИЕ

Радуйся, свеще негасимая, к Богу в молитвах горевшая; радуйся, молитвою твоею пламеннною запаление домов угашавшая.

Акафист блаженной

Ксении Петербургской.

Ксения Блаженная, как же ты терпела,

Ты за всех терпела горе и нужду.

Укрепи в терпении, матушка Ксения,

Помоги мне вынести тяжкую беду.

Татьяна Полянская

Попытаемся представить себе день, когда вышла Ксения Григорьевна на улицу, вглядимся в ее фигурку, вставшую на сыром петербургском ветру в таком нелепом на ее плечах — это ведь только женщинам, подобным полунемке императрице Елизавете Петровне, нравятся обрисовывающие все их формы военные одеяния — полковничьем мундире.

За спиною осталась счастливая, беззаботная жизнь, теплый дом, впереди были холод, сырость, нищета.

И как тут не вспомнить Евангельскую историю, когда к Спасителю пришел юноша и спросил:

— Учитель благий? Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?

— Что ты называешь Меня благим? — сказал Иисус. — Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.

— Какие? — спросил юноша.

— Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего своего, как самого себя…

— Все это я сохранил от юности своей! — сказал юноша. — Чего еще не достает мне?

— Если хочешь быть совершенным, — сказал Иисус, — пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за Мною.

И тогда опечалился юноша — большое имение имел он, и жалко стало ему потерять его.

И сказал Иисус ученикам Своим:

— Истинно говорю вам — трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.

Блаженная Ксения совершила то, что не смог сделать приходивший к Спасителю юноша. Она избавилась от своего имения и пошла за Иисусом Христом.

Вглядимся еще раз в ее фигурку, вставшую на сыром петербургском ветру в таком нелепом на женских плечах полковничьем мундире. За спиною осталась счастливая, беззаботная жизнь, теплый дом.

Впереди были холод, сырость, нищета…

Разрывая слезами глаза, шла Ксения Григорьевна по улочкам Петроградской стороны, но разве безумие или горе, помрачившее сознание, руководило ею?

Нет, это Господь вел ее по верному пути Спасения…

Вспомните, что услышав слова Иисуса о верблюде, ученики Его, как сказано в Евангелии, изумились.

— Кто же может спастись? — спросили они.

— Человекам это невозможно, — ответил Спаситель. — Богу же все возможно.

Отметим тут, что блаженная Ксения приняла на себя подвиг святого юродства, когда Петербургская сторона, отрезанная от центра города рекой, лежащая на севере к бесплодным финским горам и болотам, уже начала, по словам автора «Петербургской стороны, «упадать и сделалась убежищем бедности. Какой-нибудь бедняк-чиновник, откладывая по нескольку рублей от своего жалованья, собирает небольшой капитал, покупает почти за бесценок кусок болота на Петербургской стороне, мало-помалу выстраивает на нем из дешевого материала деревянный домик и, дослужив до пенсиона и седых волос, переезжает в свой дом доживать веку — почти так выстроилась большая часть теперешней Петербургской стороны».

Целыми днями бродила блаженная Ксения среди этих небогатых домов, кутаясь в мужнин мундир.

Беспризорные мальчишки, завидев нищенку, бросали в нее грязь и камни.

Одни петербуржцы считали тогда Ксению сумасшедшей, другие — прокаженной, третьи — предсказательницей.

Сейчас нам легко со снисхождением думать об этих людях, но привыкшие к иконописным изображениям блаженной Ксении, мы и сами, возможно, не узнали бы святую в ее реальной земной жизни.

Если и стала святая Ксения Петербургская в земной жизни похожей на свои иконы, то не сразу. Это потом неземная чистота и кротость разлилась по лицу, а поначалу, переодевшись в мундир своего мужа, Ксения многое потеряла в своей внешности.

«Она одевалась бедно и была очень дурна собою, — свидетельствует автор очерка «Андрей Григорьевич». — Хороший рост ее, рябое лицо, большие, всегда гневные глаза и мужественная походка представляли в ней что-то не женское, соответственное тому прозванию, которое приняла она: покойница называла себя Андрей Григорьевич» — по имени мужа своего, смерть которого, как говорили, повергла ее в жестокую печаль и помутила ее умственные способности. Дети, увидя ее, с ужасом говорили всегда: «Андрей Григорьевич идет!» и прятались».

Но ведь иначе и не могло быть.

Велика была сила молитвы блаженной Ксении, но чтобы подняться к этой молитве, надобно было преодолеть свои боли и немощи.

И надо заметить тут, что святая Ксения совершала свой молитвенный подвиг не на Святой Руси времен Иоанна Васильевича Грозного, где юродивых почитали все, включая и самого царя, а в столице Российской империи, в 1757 году, когда был издан Указ, запрещавший нищим и увечным бродить по петербургским улицам.

Нищих ловили. Молодых и здоровых сдавали в солдаты и матросы, а негодных отсылали на каторжные работы…

В принципе, Ксения Григорьевна подпадала под Указ от 29 января 1757 года и, как негодную к службе солдатом или матросом, ее должны были отправить на каторжные работы. Хорошо хоть, что милостивым указом Елизаветы отныне запрещено было рвать ноздри женщинам.

«Имея многих знакомых большей частию из купеческого сословия она часто приходила к ним в домы за милостынью, и ничего более не брала, как «царя на коне»: так называла она старинныя копейки, на которых, как известно, было изображение всадника на лошади. «Дайте мне царя на коне», говорила она всегда умилостивительным голосом, брала копейку и уходила».

Ночевала Ксения иногда на паперти церкви святого апостола Матфея[9], а иногда — уходила за городскую окраину[10] и всю ночь молилась там посреди покрытых ночною тьмою полей, где, по ее словам, присутствие Божие было «более явственно».

И, наверное, еще сильнее, чем петербургская пронизывающая сырость и холод, мучила Ксению недобрая настороженность петербуржцев…

«Ночные отсутствия ея, — сообщает автор очерка «Андрей Григорьевич», — сначала возбуждали сомнения в недоверчивых людях, и даже полиция, следуя народной молве, стала подозревать, не принадлежит ли пророчица к тому числу тех женщин, которых так живо изобразил Иван Иванович Дмитриев в прекрасной сказке своей[11]:

Она держала пристань

Недобрым молодцам:

Один из них поиман

И на нее донес.

Тотчас ее схватили

И в город увезли;

Что с нею учинили

Узнать мы не могли.

За нею стали присматривать и удостоверились, что она точно ходила в поле молиться Богу».

Заподозрить в святой Ксении наводчицу разбойной шайки…

Можно было бы, подобно составителям современных жизнеописаний Ксении Петербургской, опустить эту страшную подробность, но это ведь тоже часть земного подвига святой Ксении, это то, через что она прошла…

Повторим, что одни петербуржцы считали тогда Ксению сумасшедшей, другие — прокаженной, третьи — предсказательницей.

И все они ошибались. Ксения была святой…

Живя в миру, она всегда душою своей пребывала в Боге.

А события шли своим чередом.

Основали Российскую Академию художеств в Санкт-Петербурге. Завели публичный театр в Москве. Разрешили продажу уральских заводов частным лицам.

А в мае 1757 года, после того, как Англия заключила союзный договор с Пруссией, в Версале был заключен оборонительный договор между Россией, Францией и Австрией, и началась кровопролитная и редкая по бессмысленности (для России) Семилетняя война.

16 июня 1757 года армия генерал-фельдмаршала С.Ф. Апраксина выступила из Ковно к прусской границе. Армии была поставлена задача взять Кенигсберг.

25 июня взяли Мемель — крепость Восточной Пруссии на Куршском заливе.

14 июля — Вержболово.

31 июля — Инстербург.

19 августа состоялось сражение при Гросс-Егерсдорфе. Хотя потери русской армии оказались значительней прусских, но прусские войска вынуждены были отойти, открывая дорогу на Кенигсберг для русской армии.

И вот после этого, протоптавшись несколько недель на месте, 7 сентября С.Ф. Апраксин, по указанию, как считают некоторые исследователи, канцлера А.П. Бестужева, приказал отойти от занятых русскими войсками прусских крепостей.

Бессмысленными оказались все потери русской армии.

Елизавете Петровне и солдатиков русских было жалко, и двум миллионам рублей, которые были затрачены на эту абсолютно бессмысленную прогулку генерал-фельдмаршала, императрица тоже могла бы найти лучшее применение.

Началось следствие, в Санкт-Петербурге были произведены аресты канцлера А.П. Бестужева, герольдмейстера В.Е Ададурова и адъютанта А.Г. Разумовского И.П. Елагина. У арестованных были изъяты документы, среди которых были найдены также… письма будущей императрицы Екатерины.

«Граф Бестужев, — признавалась Екатерина в «Собственноручных записках», — прислал сказать мне через Штамбке, какой оборот принимает поведение фельдмаршала Апраксина, на которое императорский и французский послы громко жаловались; он просил меня написать фельдмаршалу по дружбе и присоединить к его убеждениям свои, дабы заставить его повернуть с дороги и положить конец бегству, которому враги его придавали оборот гнусный и пагубный.

Действительно, я написала фельдмаршалу Апраксину письмо, в котором предупреждала о дурных слухах в Санкт-Петербурге и о том, что его друзья находятся в большом затруднении, как оправдать поспешность его отступления, прося его повернуть с дороги и исполнить приказания, которые он имел от правительства».

Вдумаемся в смысл этого признания…

Если Екатерина считала возможным для себя просить командующего русской армией изменить решение об отступлении, поскольку враги придают этому оборот гнусный и пагубный и в результате этого друзья попали в большое затруднение, не зная, как оправдать поспешность отступления, значит, и само отступление, хотя бы отчасти, производилось с ее ведома, а может быть, и по ее указанию.

Тем не мене, нелепо предполагать, будто будущая императрица Екатерина воздействовала на С.Ф. Апраксина к предательству из каких-то там немецко-патриотических соображений. Екатерина была слишком большой эгоисткой, чтобы быть еще и немецкой патриоткой. Все намного проще. В пропрусскую коалицию ее загнала нужда. Это была та партия, которую она создавала при дворе. Эта партия и затянула ее в дело об измене С.Ф. Апраксина.

Зима 1757-1758 года — самое страшное время для Екатерины.

Удары сыплются один за другим. Вскоре после ареста Апраксина, посадили под домашний арест и самого канцлера Бестужева…

О его аресте Екатерина узнала из записки саксонского посла Станислава Понятовского[12]…

«Эти строки ошеломили меня… — пишет она. — Перечитавши их я сообразила, что мне нет никакой возможности не быть замешанной в это дело… Тысячи ощущений, одно другого неприятнее, наполнили мне душу. Словно с кинжалом в сердце я оделась и пошла к обедне».

Словно с кинжалом в сердце и жила Екатерина в ту зиму.

Она не знала, успел ли Бестужев сжечь ее письма…

Голштинский чиновник Штамбке уверял ее, что бояться нечего. Бестужев перед арестом жег бумаги… И словно бы начали вытягивать кинжал из сердца великой княгини. Но проходит день, и Штамбке сообщает, что хотя Бестужев и жег бумаги, но не все…

И снова кинжал вонзается в сердце…

Но не до конца… Еще есть надежда… Надо только узнать поскорее, если Бестужев не успел сжечь бумаги, то какие именно он не успел сжечь?

И вот новый удар…

Переписка Штамбке и Понятовского с Бестужевым открыта.

Снова погрузилась Екатерина в мрак неизвестности. Это было особенно тягостно для ее деятельной натуры. Она не знала, что известно императрице, и поэтому не знала, как ей следует вести себя. Надо раскаяться? Или же надо просто сохранять вид, что ничего не было, и эти расследования совершенно не касаются ее?

Положение усугублялось тем, что Екатерина не могла ничего выведать ни у императрицы, которая прекратила все контакты с нею, ни у мужа.

И тут только восхититься можно будущей императрицей Екатериной…

Когда, казалось, все было против нее, когда приближенный к Петру III голштинец Брокдорф открыто говорил о Екатерине, что пришла пора «раздавить змею», она не дрогнула и не растерялась.

В этих ужасных обстоятельствах Екатерина проявила великое мужество и великую стойкость…

Проанализировав и трезво оценив сложившуюся ситуацию, она пришла к выводу, что хотя о ее переписке с заговорщиками — изменниками и известно следствию, но, видимо, главные письма участники заговора успели уничтожить.

Действительно…

Если бы в руки следствия попали письма, в которых Екатерины убеждала Апраксина отказаться от марша на Кенигсберг, чтобы поспеть вернуться в Россию к кончине государыни, или письма, где она обсуждала с Бестужевым свои права и обязанности правительницы после смерти Елизаветы Петровны, реакция императрицы была бы более жесткой и стремительной. Наверняка судьба Екатерины была бы решена тогда в самый короткий срок и весьма неблагоприятно для великой княгини.

Но таких писем не отыскалось.

И Апраксин, и Бестужев уничтожили главные улики…

И следствие, располагая твердыми доказательствами причастности Екатерины к заговору, вместе с тем роль ее в этом заговоре определить не могло. Надо было искать дополнительные улики. Следствие затягивалось.

Воистину велик был ум Екатерины II, а главное — умение так точно примениться к ситуации, что обстоятельства, которые должны были работать против нее, начинали работать в ее пользу.

Она решила перейти в наступлении.

Как и после рождения Павла, когда она сумела повести себя так, что ее вынуждены были признать родоначальницей новой династии, так и теперь, она решила оскорбиться и потребовать, раз ее не любят и не верят ей здесь, отпустить ее в Германию.

«Я села писать письмо к императрице и написала его по-русски, в самых трогательных выражениях, как умела. Я начала с того, что благодарила ее за все ея милости и благодеяния, оказанные мне с приезда моего в Россию. По несчастию — продолжала я в этом письме — оказалось, что я не заслуживала этих милостей, потому что навлекла на себя ненависть великого князя и явное неблагорасположение ея и[мператорского] величества; видя мое несчастие и оставаясь одна в комнате, где мне не дозволяют самых невинных развлечений, я настоятельно прошу положить конец моим несчастиям и отослать меня к моим родственникам, каким найдут приличнее способом… У моих родственников я проведу остаток моих дней, моля Бога за ея величество, великого князя, детей моих и вообще всех тех, которые оказывали мне добро или даже зло. Горе до такой степени растревожило мое здоровье, что я должна, наконец, позаботится о нем и, по крайней мере, спасти жизнь свою»…

Майр. Иоганн. Вид на Зимний дворец со стороны Васильевского остров

Высылки в Германию Екатерина опасалась более всего, но она правильно рассчитала, что если она сама попросит отпустить ее к родственникам, где она проведет остаток своих дней, моля Бога за ея величество, великого князя, детей своих и вообще всех тех, которые оказывали ей добро или даже зло, то Елизавета, которая «обладала хотя и женским умом, но его было много», поступит как раз наоборот.

Однако решиться наступать и разработать план наступления — это только полдела. Надо было — императрица никак не отреагировала на послание великой княгиней — получить возможность осуществить его.

И тут Екатерина нашла воистину великий ход, который можно было бы назвать гениальным, если ли бы он не был столь циничным…

Она притворилась, что умирает…

Посреди ночи она объявила, что чувствует себя чрезвычайно дурно и поэтому хочется исповедаться. Александр Шувалов хотел послать за докторами, но Екатерина остановила его.

— Мне уже не нужно ничего… — сказала она, с трудом выговаривая слова. — Мне надо теперь только духовника.

Духовник Ф.Я. Дубянский пришел спустя полтора часа…

Был отец Федор духовником императрицы. Родом из Малороссии, он отличался, как утверждают его биографы, редкой ученостью. Впрочем, ученость его никаких следов в истории не оставила, а вот деятельность в качестве стукача некоторое влияние на ход событий несомненно оказала. Императрица Елизавета Петровна частенько посылала его исповедовать своих приближенных. И надо сказать, что Елизавета Петровна ценила своего ловкого духовника. Отец Федор, кажется, был самым богатым попом в Российской империи. В собственности у него находилось 8 000 душ крепостных крестьян. Помимо стукаческой работы, отец Федор уделял большое внимание еще и воспитанию своих детей. Его сын, Яков Федорович, дослужился аж до звания великого мастера масонской ложи «Астерия»!

Вот этот духовник и исповедовал «умирающую» великую княгиню.

Плача от горя, открылась она отцу Федору, что совершила великое прегрешение перед императрицей Елизаветой Петровной.

Хотя ей и запрещено было вмешиваться в политические дела, но она писала Апраксину, не в силах сдержать своего огорчения, когда он начал отступать после победы, одержанной при Гросс-Егерсдорфе! Она — грешна, грешна, отец Федор! — побуждала фельдмаршала наступать на Кенигсберг, чтобы этот символ германского могущества оказался под властью матушки Елизаветы Петровны…

— Грешна, святой отец! — каялась «умирающая» Екатерина. — Муж поручил мне заниматься управлением голштинскими делами и я входила в переписку с голштинским чиновником Штамбке, и не знаю простит ли мне это Бог, но я советовалась с канцлером Бестужевым, как правильнее поступить в том или другом случае! Нет мне прощения, святой отец, что я тем самым дерзко нарушила повеление моей благодетельницы императрицы Елизаветы Петровны, самонадеянно дерзнула переступить ее установления!

Каялась Екатерина и в том, что дерзала противоречить мужу, когда его слова казались ей неразумными… А что ж из того, что его распоряжения были нелепы? Как учит Господь, она, Екатерина, должна была терпеливо сносить все эти безумства и самоуправства, а она противоречила мужу…

Исповедовав «умирающую» великую княгиню, Ф.Я. Дубянский, как ему и было приказано, отправился к императрице доложить о сведениях, полученных в ходе исповеди…

17 мая 1722 года Петр I издал указ об отмене тайны исповеди. Петра наша история назвала Великим.

Екатерина II у нас — тоже Великая. И не с того ли и начало прибывать ее величие, что великое зло, которое совершил Петр I, Екатерина II обратила на великую пользу себе.

Императрица Елизавета Петровна, хотя и сводила все смертные грехи к проблеме своевременного возврата долгов, пусть и по-протестантски, но вполне искренне верила в Бога. И она и предположить не могла, что исповедь перед священником, а значит и перед Богом, можно использовать для лжи, даже если этот священник и стукач.

Усомниться в искренности исповеди Екатерины «дщери Петровой» мешала и вера в непревзойденную мудрость отца. Коли Петр I придумал превратить исповедь в инструмент политического сыска, то значит, этот инструмент обязан был работать, к кому бы ни применять его.

Елизавета поверила в искренность исповеди невестки.

13 апреля 1758 года состоялось свидание императрицы с великой княгиней. Проходило оно в присутствии прячущихся за ширмами великого князя и Шуваловых.

Тучи императорского неудовольствия над головой Екатерины не разошлись до конца, но молнии поразили других.

Завершая сюжет об антирусском заговоре и участии в нем Екатерины, скажем, что Екатерина II, став императрицей, косвенно сама признала участие в заговоре. Она вызвала из ссылки Бестужева и обнародовала манифест о возвращении ему всех прежних достоинств и «непорицании его за состояние под судом и наказанием». Бестужеву была назначена в награду за то, что он не выдал на следствии Екатерину, ежегодная пенсия в 20 000 рублей[13].

Вдове Апраксина тоже было назначено значительное денежное содержание.

И.П. Елагина Екатерина назначила кабинет-секретарем…

В.Е. Адодурова — председателем мануфактур-коллегии и куратором университета…

Впрочем, это случится потом, когда Екатерина II станет императрицей…

Впрочем, все это происходил в царском дворце, а на улицах Санкт-Петербурга шла совсем другая жизнь…

Оборванная, озябшая, сопровождаемая насмешками и презрительным сочувствием шла блаженная Ксения по Петербургской стороне, и такая великая молитва жила в ее измученном сердце, что сумела она переплавить личное горе в молитвенное заступничество за других.

Вначале открылся в Ксении дар пророчества.

Однажды она пришла в дом купца Разживина и, подойдя к зеркалу, сказала:

— Вот зеркало-то хорошо, а поглядеться не во что…

И только что проговорила это, как зеркало упало со стены и разбилось вдребезги.

«Предсказания ея не всегда заключали в себе какой-нибудь апокрифический, сокровенный смысл — иногда они служили как бы только удостоверением в том, что эта странная женщина точно наделена даром предсказания, — сообщали «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции». — Так, например, приходя куда-нибудь, она вдруг требовала, чтоб ей дали пирога с рыбой, а когда ей нарочно отвечали, что такого пирога в этот день не пекли, то она с уверенностью говорила: «Нет, пекли, а не хотите мне дать» — Тогда подавали ей такой пирог, потому что он точно был испечен[14].

А иногда она предсказывала что-нибудь дурное, но не прямо, а косвенно, выражаясь в подобных случаях языком кабалистическим, не точным, как бы не желая возмутить того, с кем говорила. Так, например, посетя один раз дом купчихи Крапивиной и выходя из него, она взглянула на окна дома и сказала: «Зелена Крапива, а скоро завянет». Крапивина вскоре после того умерла…»

Но еще многие должны были пройти годы, прежде чем поняли петербуржцы, что послана Ксения в утешение православному люду в этом городе, построенном на замощенных русскими костями чухонских болотах…

«Она не имела своего угла и будучи доброю, кроткою и чрезвычайно набожною, в тех домах, где ее знали, всегда находила себе приют и кусок хлеба; — ее принимали ласково и даже с глубоким уважением бедные жители крошечных домиков, какими в то время была усеяна Петербургская сторона, — сообщал в 1847 году Ив. Б-р-л-ъевъ. — Матери семейств радовались, если Андрей Григорьевич покачает в люльке или поцелует их детей, в том убеждении, что поцелуй несчастной принесет им счастье. Когда Андрей Григорьевич являлась на площади, все торгаши пряниками мгновенно открывали свои лотки и корзинки, умоляя Андрея Григорьевича взять у них что-нибудь без денег, хоть один пирожок, хоть отломить кусочек медового пряника. И счастливец, у которого полакомится Андрей Григорьевич, не успевал прикоснуться к товару. Народ стремился к его лотку и с восторгом, с бешенством поедал пироги, обратившие на себя внимание «добровольного страдалица»; как называли ее мои бабушки».

Так, постепенно, с годами стали замечать — если побывает Ксения в чьей-то семье, там надолго водворяется мир и счастье…

Теперь, где бы ни появлялась эта женщина, кутающаяся в изношенные лохмотья мундира, обутая в рваные башмаки, тотчас ее окружали люди.

Торговцы упрашивали заглянуть в их лавки и взять хоть что-нибудь.

Пока блаженная Ксения шла по улице, рядом следовали экипажи. Извозчики умоляли блаженную проехать в коляске хоть несколько шагов.

[1] Сборник «Физиология Петербурга». 1844 год.

[2] Речь идет о немецком авторе чувствительных романов Августе Лафонтене. Примечание Евгения Гребенки.

[3] Ирина Семенова. Поэма о св. Ксении.

[4] Не трудно заметить тут стремление уподобить законного государя-императора самозванцу Григорию Отрепьеву.

[5] Преподобный Феодор Санаксарский, в миру Иван Игнатьевич Ушаков, родной дядя святого праведного адмирала Феодора Ушакова.

[6] Дата определена так: если учесть, что после скорбного происшествия на офицерской пирушке Иван Игнатьевич Ушаков шесть лет скитался по лесным пустыням, а потом был отыскан и доставлен к Елизавете Петровне, которая повелела поместить его в Александро-Невскую лавру, и он еще три года пробыл здесь в послушании, то получается, что от той пирушки до пострижения преподобного Феодора в монахи 13 августа 1748 года прошло девять лет.

[7] Прасковья Антонова.

[8] Уже 14-й класс «Табели» (фендрик, с 1730 года — прапорщик) давал право на потомственное дворянство (в гражданской службе потомственное дворянство приобреталось чином 8-го класса — коллежский асессор, а чин коллежского регистратора — 14-й класс, давал право на личное дворянство). По Манифесту 11 июня 1845 года потомственное дворянство приобреталось с производством в штаб-офицерский чин (8-й класс).

[9] Существует предание, что церковь евангелиста Матфея, прихожанами которой были супруги Петровы, была построена еще при основании Санкт-Петербурга, а потом перенесена на окраину.

[10] Нынешний Чкаловский проспект Петроградской стороны был в те годы пустырем, на котором кончался город.

[11] Баллада И.И. Дмитриева «Отставной вахмистр».

[12] Станислав II Август Понятовский, последний король польский и великий князь литовский в 1764–1795 годах.

[13] Лучшая квартира в Санкт-Петербурге стоила тогда около 20 рублей в месяц. Теленок — 2 рубля, курица — 5 копеек, пуд коровьего масла — 2 рубля, десяток лимонов — 3 копейки.

[14] Схожее предание связывают и с именем Евдокии Денисьевны Гайдуковой. Однажды блаженная Ксения зашла к ней в предобеденное время. Евдокия Денисьевна тотчас же поспешила накрыть на стол, усадила за стол Ксению и стала угощать ее.

«Не взыщи, — говорила она, — голубчик Андрей Григорьевич, больше мне угостить тебя нечем, ничего сегодня не готовила».

«Спасибо, матушка, спасибо за твое угощение, — отвечала Ксения, — только ведь побоялась же ты дать мне уточки!»

Сильно сконфузилась Евдокия Денисьевна: в печи у ней, действительно, была жареная утка, которую она приберегала для отсутствующего мужа.

Евдокия Денисьевна Гайдукова вполне реальный человек, она скончалась в 1827 году и погребена на Смоленском кладбище недалеко от часовни блаженной Ксении.