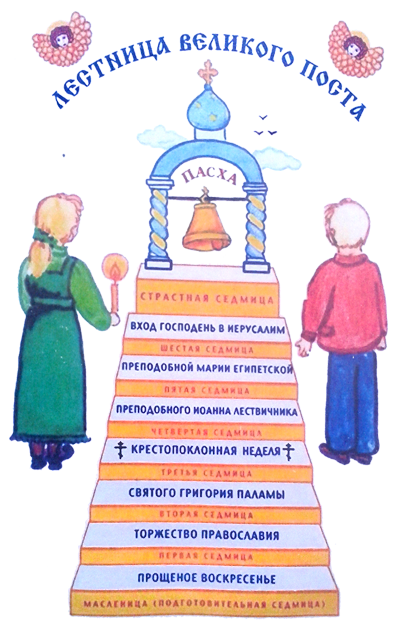

Когда проходят воскресения, приуготовляющие к Великому посту, мы постепенно шаг за шагом приближаемся у святым дням поста. В мясопустную неделю (воскресение, посвященное страшному суду) наступает последний день, когда мы едим мясо и мясные продукты. Почему столь важно отказывать себе в чем-то, что нам нравится? Некоторым приходит в голову мысль, что таким образом мы наказываем себя за совершенные нами грехи.

Когда проходят воскресения, приуготовляющие к Великому посту, мы постепенно шаг за шагом приближаемся у святым дням поста. В мясопустную неделю (воскресение, посвященное страшному суду) наступает последний день, когда мы едим мясо и мясные продукты. Почему столь важно отказывать себе в чем-то, что нам нравится? Некоторым приходит в голову мысль, что таким образом мы наказываем себя за совершенные нами грехи.

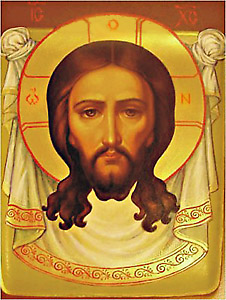

Но истинную причину указал нам Господь наш Иисус Христос. Мы постимся, чтобы напомнить себе о самом важном, о том, что мы призваны получить от Бога, о том, что бесконечно превышает все радости и удовольствия этого мира. Более всего мы нуждаемся в Боге. Так попытаемся облегчить нашу жизнь, чтобы меньше в ней было помышлений о пище и прочих вещах, отвлекающих нас от Бога. Мы стараемся на протяжении Великого поста “очистить и убрать комнату” нашей души, чтобы Бог мог придти и поселиться в ней, преобразив нашу жизнь. Святитель Иоанн Златоуст однажды задался вопросом: “Что доброго в том, если мы отказываемся есть то или иное, но не отказываемся от осуждения и сплетен, от произнесения непристойных слов, от черствости и безразличия друг к другу?”.

Пособие по катехизации

для детей младшего школьного возраста

П

П

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:

О

О

Меж тем, залившись вся горячими слезами,

Меж тем, залившись вся горячими слезами,

С

С

П

П

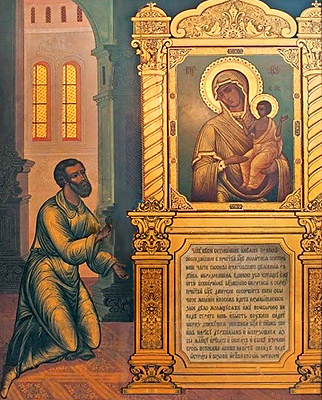

Над головою Божией Матери ставят буквы

Над головою Божией Матери ставят буквы

Толпы народа следовали за Иисусом Христом, они жаждали сами услышать Его слова, исполненные любви и упования. Однажды неподалеку от моря Галилейского собралось великое множество людей. Стремясь подступить поближе, они оттеснили Спасителя почти к самому берегу. Он увидел стоявшие там у причала две лодки. Рыболовы выбрались на берег и промывали сеть. Иисус Христос спустился в одну из них и попросил владельца ее, Симона, немножко отплыть от берега и, усевшись в лодку, учил народ. А закончив наставления, сказал Симону: “Отплыви подальше на глубину и закинь сети свои для лова”.

Толпы народа следовали за Иисусом Христом, они жаждали сами услышать Его слова, исполненные любви и упования. Однажды неподалеку от моря Галилейского собралось великое множество людей. Стремясь подступить поближе, они оттеснили Спасителя почти к самому берегу. Он увидел стоявшие там у причала две лодки. Рыболовы выбрались на берег и промывали сеть. Иисус Христос спустился в одну из них и попросил владельца ее, Симона, немножко отплыть от берега и, усевшись в лодку, учил народ. А закончив наставления, сказал Симону: “Отплыви подальше на глубину и закинь сети свои для лова”.