Иосиф Аримафейский

Иосиф Аримафейский был добрым и праведным человеком. Он был членом иудейского Синедриона (Совета), того самого, что осудил Иисуса Христа. Многие члены Синедриона яростно отвергали учение Иисуса Христа, а Иосиф был Его тайным последователем. Он искал Царства Божия и верил в то, чему учил Спаситель. После смерти Иисуса Христа, Иосиф проявил смелость. Хотя он понимал, что его могут осудить, он испросил у Пилата тело Иисуса Христа. Он положил тело Господа в каменную гробницу, которую приготовил для самого себя.

Праведный Никодим

Никодим также был знатным иудеем. Он помог Иосифу Аримофейскому снять тело Иисуса Христа с креста и приготовить его для погребения.

Никодим упоминается в Евангелии до этого дважды. Это он ночью, чтоб его никто не мог видеть, тайно пришел к Спасителю. Он хотел разобраться, чему учит Господь. Господь сказал ему: “Еслит кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия”.

Никодим не понял тогда Его слов и переспросил: “Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус Христос ответил ему, что человек должен родиться от воды и Духа. (Новое рождение происходит с нами во время Таинства крещения).

Никодим защищал Господа, когда люди осуждали то, чему он учил. Когда Христос умер, Никодим помог Иосифу умастить тело Христа благовониями и завернуть в плащаницу. После приготовления к погребению по обычаю иудеев, Никодим и Иосиф отнесли тело Спасителя в сад. Там они положили его в новую гробницу, высеченную в каменной скале, которую Иосиф приготовил для себя.

Святые жены-мироносицы

Некоторые из женщин, следовавших за Иисусом Христом и помогавших Ему в Его служении, были рядом с Ним и во время крестных страданий. Они любили Спасителя и хотели достойно похоронить Его тело после смерти. Они следовали за Иосифом и видели, где он положил тело Иисуса Христа. Рано утром, по прошествии субботы, они взяли благовония и мирру, чтобы помазать тело Его во гробе.

Подобно праведным Иосифу и Никодиму, женщины проявили редкое бесстрашие. Многие из ближайших учеников побоялись остаться с Господом, думая, что их могут схватить стражники. Другие вообще не желали обнаруживать, что знакомы с Ним. Они не хотели в глазах людей быть связанными с теми, кого считали врагами не только иудейских первосвященников, но и римских властей. Вот почему мы особо почитаем всех, кто остался верным Господу: святых жен-мироносиц, Иосифа и Никодима. Память их совершается во второе воскресение после Пасхи.

Пособие по катехизации для детей младшего школьного возраста.

Санкт-Петербургское христианское просветительское общество “Кредо”. 2002

Я

Я

П

П

П

П С

С Двадцать пять лет назад один из моих друзей, отец двоих детей, был убит при освобождении Парижа. Его дети всегда терпеть не могли меня – это была ревность: но после его смерти они привязались ко мне именно потому, что я был другом их отца. Девочка, ей было пятнадцать лет, пришла навестить меня в больницу (прежде чем я стал священником, я был врачом), и заметила на моем письменном столе, кроме хирургических принадлежностей и медицинских книг, книгу Нового Завета. Тогда с самоуверенностью юности она заявила: “Не понимаю, как человек, который считается образованным, может верить во всю эту ерунду…” “А ты читала Евангелие?” – спросил я. Она ответила: “Нет”. Тогда я сказал: “Запомни, что только отпетые дураки судят о том, чего не знают”.

Двадцать пять лет назад один из моих друзей, отец двоих детей, был убит при освобождении Парижа. Его дети всегда терпеть не могли меня – это была ревность: но после его смерти они привязались ко мне именно потому, что я был другом их отца. Девочка, ей было пятнадцать лет, пришла навестить меня в больницу (прежде чем я стал священником, я был врачом), и заметила на моем письменном столе, кроме хирургических принадлежностей и медицинских книг, книгу Нового Завета. Тогда с самоуверенностью юности она заявила: “Не понимаю, как человек, который считается образованным, может верить во всю эту ерунду…” “А ты читала Евангелие?” – спросил я. Она ответила: “Нет”. Тогда я сказал: “Запомни, что только отпетые дураки судят о том, чего не знают”.

Свершилось чудо! Гроб пустой –

Свершилось чудо! Гроб пустой –

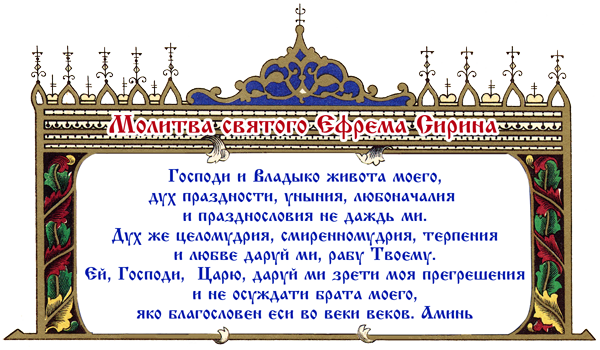

Среди прочего в этой молитве испрашивается терпение.

Среди прочего в этой молитве испрашивается терпение.