Собери картинку из кусочков.

Собрать картинку можно перетащив на желтое поле и совместив кусочки, находящиеся ниже на зеленом поле.

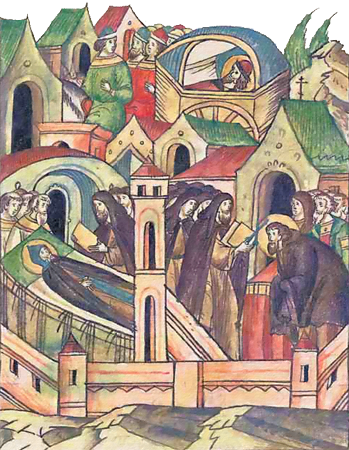

О том, как Александр ходил в Орду, а Батый ему подивился, и честь большую воздал.

В том же году нечестивый царь Батый узнал о Богом хранимом великом князе Александре, о его благородном мужестве, и неодолимой храбрости, и над всеми противниками многих и славных победах.

И послал Батый к князю Александру послов своих со словами: «Среди русских правителей самый знаменитый, о князь Александр, знаю, что известно тебе то, что мне покорил Бог многие народы, и все подчиняются власти моей; и из всех один ты не желаешь покориться силе моей. Смотри же, если думаешь сохранить землю свою невредимой, то постарайся немедленно прийти ко мне, и увидишь честь и славу царствия моего, себе же и земле своей пользу получишь». Богом умудренный же великий князь Александр рассудил, как святой отец его Ярослав, который не заботился о временном царстве, но пошел в Орду, и там отдал жизнь свою за благочестие и за всех людей своих, и за это получил себе Небесное Царствие. И так блаженный Александр, повторяя благую ревность благочестивого своего отца, решил идти в Орду для спасения христиан.

И взял благословение у епископа Кирилла, и устремился в путь.

И пришел Александр к царю Батыю, и везде благодать Божья освещала его. Царь же Батый увидел его и удивился, и сказал вельможам своим: «Правду сообщили мне, что нет подобного этому князю», и с большим почетом принимал его, и наделил его. Так Бог выделяет избранников своих, что и нечестивым вкладывает в ум, чтобы они уважали и почитали их.

Лицевой летописный свод XVI века

http://oldpspb.ru/faksimilnye-izdaniya/

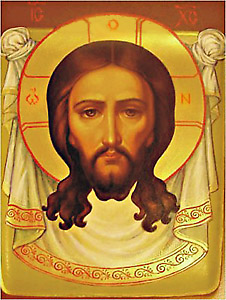

Святой Александр Невский

Ночь на дворе и мороз.

Ночь на дворе и мороз.

Месяц – два радужных светлых венца вкруг него,

По небу словно идет торжество,

В келье ж игуменской зрелище скорби и слез.

Тихо лампада пред образом Спаса горит,

Тихо игумен пред ним на молитве стоит,

Тихо бояре стоят по углам,

Тих и недвижим лежит головой к образам

Князь Александр, черною схимой покрыт…

Страшного часа все ждут: нет надежды, уж нет!

Слышится в келье порой лишь болящего бред.

Тихо лампада пред образом Спаса горит…

Князь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит…

Сон ли проходит пред ним иль видений таинственных цепь,

Видит он – степь, беспредельная, бурая степь…

Войлок разостлан на выжженной солнцем земле.

Видит: отец! смертный пот на челе,

Весь изможден он и бледен, и слаб…

Шел из Орды он, как данник и раб.

В сердце, знать, сил не хватило обиду стерпеть…

И простонал Александр: «Так и мне умереть».

Тихо лампада пред образом Спаса горит…

Князь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит…

Видит: шатер, дорогой златотканый шатер,

Трон золотой на пурпурный поставлен ковер,

Хан восседает средь тысячи мурз и князей,

Князь Михаил перед ставкой стоит у дверей…

Подняты копья над княжеской светлой главой,

Молят бояре горячей мольбой.

«Не поклонюсь истуканам вовек», – он твердит.

Миг – и повержен во прах он лежит…

Топчут ногами и копьями колют его,

Хан изумленный глядит из шатра своего.

Тихо лампада пред образом Спаса горит…

Князь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит…

Снится ему Ярославов в Новгороде двор,

В шумной толпе и мятеж, и раздор,

Все собралися гонцы и шумят.

«Все постоим за святую Софию, – вопят, –

Дань ей несут от Угорской земли до Ганзы…

Немцам и шведам страшней нет грозы!

Сам ты водил нас, и Бюргер твое

Помнит досель на лице, чай, копье!

Злата и серебра горы у нас в погребах,

Нам ли валяться у хана в ногах!

Бей их, руби их, баскаков, поганых татар!»

И разлилася река, взволновался пожар…

Князь приподнялся на ложе своем,

Очи сверкнули огнем,

Грозно сверкнули всем гневом высокой души,

Крикнул: «Эй вы, торгаши!

Бог на всю землю послал злую мзду!

Вы ли одни не хотите Его покориться суду!

Ломятся тьмами ордынцы на Русь – я себя не щажу –

Я лишь один на плечах их держу…

Бремя нести – так всем миром нести,

Дружно, что бор вековой, подыматься, расти!

Веруя в чаянье лучших времен –

Все лишь в конце претерпевый – спасен!»

Тихо лампада пред образом Спаса горит…

Князь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит…

Там, где завеса раздвинулась вдруг перед ним,

Видит он: словно облитый лучом золотым

Берег Невы, где разил он врага…

Вдруг возникает там город, народом кишат берега,

Флагами веют цветными кругом корабли,

Гром раздается; корабль показался вдали,

Правит им кормчий с открытым высоким челом.

Кормчего все называют царем.

Гроб с корабля подымают, ко храму несут,

Звон раздается, священные песни поют.

Крышку открыли… Царь что-то толпе говорит,

Следом все люди идут приложиться к мощам,

Во гробе ж, князь видит, – он сам…

Тихо лампада пред образом Спаса горит…

Князь неподвижно лежит…

Словно как свет над его просиял головой,

Чудной лицо озарилось красой.

Тихо игумен к нему подошел и дрожащей рукой

Сердце ощупал его и чело

И, зарыдав, возгласил: «Наше солнце зашло!»

А. Майков 1875

Михаил Шулин,

редактор газеты «Вестник Александро -Невской лавры»

Три России?

В последние два десятилетия жанр альтернативной истории все больше набирает силу как в художественной – в первую очередь, конечно, – так и в публицистической литературе. Причин этому много: двадцатый век был богат на события, в нем была масса поворотных точек, и всякому человеку, кому небезразлична судьба Родины, интересно рассуждать, «что было бы, если бы». Некоторые заглядывают и дальше, придавая этому характер «научных» открытий, объединяя страны и народы в неведомые конгломераты, «реформируя» язык и совершая невиданные прорывы в области, доселе ученым недоступные. К сожалению, подобные теории, например, на Украине высмеиваются нашим читательским сообществом, но принимаются рядом мыслящих – казалось бы – людей, если это касается России (или Русь-Орды, или подобных псевдоисторических измышлений). Главное, чтобы при написании «истории» был взят мысленный реванш: за иго, за ошибки монархии, за революционный угар, за горькие потери Великой Отечественной…

С другой стороны, налицо почти государственная тенденция осуждать все пройденное, сюда же примыкает давно нам известная теория западников осуждать нашу «азиатчину» и «отсталость», на которые валят все беды, случившиеся попущением Божиим с нашей Отчизной. Следующим шагом в данном направлении является тезис о том, что, если бы мы знали, что такое демократия, все было бы иначе, но где бы нам это знать (с нашей-то азиатчиной!), потому мы так плохо и живем.

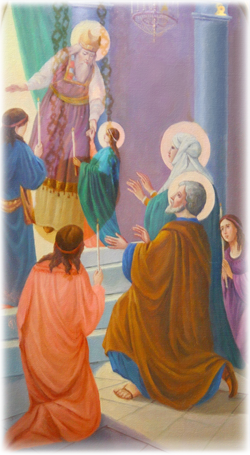

Господь благословил Иоакима и Анну ребенком и они обещали посвятить его Богу. Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось три года, Ее привели в Храм. Отроковицы со свечами в руках встретили Ее и проводили во внутренний двор Храма, где их приветствовал первосвященник Захария.

Господь благословил Иоакима и Анну ребенком и они обещали посвятить его Богу. Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось три года, Ее привели в Храм. Отроковицы со свечами в руках встретили Ее и проводили во внутренний двор Храма, где их приветствовал первосвященник Захария.

В Иерусалимском Храме находился ковчег Завета, который Моисей и его народ сорок лет носили по пустыне. В ковчеге лежали скрижали, содержавшие Закон Божий — десять заповедей, данных Богом Своему народу. Ковчег пребывал в самом священном месте Храма — во Святая Святых. Только сам первосвященник однажды в год мог входить туда, чтобы принести жертву за себя и грехи народа. Но в тот день произошло чудо! Маленькая девочка вдруг сама взошла по высоким ступеням ко Святая Святых. Никто не осмелился остановить ее, все застыли охваченные ужасом. Но Господь принял Марию, и увидели люди, что за этим скрывается особый промысел Божий о ней. Мария осталась жить с отроковицами в доме при Храме, изучала Священное Писание, трудилась и молилась, пока не исполнились пути промысла Божия о ней. В праздничных песнопениях мы восхваляем Саму Пресвятую Деву как “Пречистый Храм Спасов”, ибо Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, носила она во чреве.

Пособие по катехизации для детей младшего школьного возраста.

С.-Петербургское христианское просветительское общество “Кредо”

2000

Дорожу я воспоминаньем,

Как отец меня плавать учил,

Покидал средь реки на купании,

Но рядом со мною плыл.

И когда я в испуге и муке

Задыхался и шел ко дну,

Отцовские сильные руки

Поднимали меня в вышину.

И теперь, когда я утопаю

И воочию вижу конец,

Я как мальчик тот уповаю,

Что рядом со мной Отец.

Он вернет из любой разлуки

Вознесет из любой глубины,

Предаюсь в Его крепкие руки

И спокойные вижу сны.

Александр Солодовников (1893-1974)

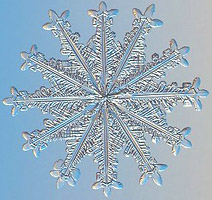

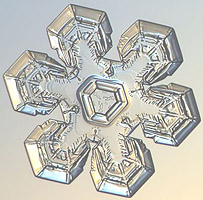

Почему снежинки имеют такую красивую форму? Ученые говорят, что снежинки – это пар, который замерз в облаках. А правильную форму они имеют от того, что каждая снежинка сделана из крошечных частичек, кристалликов льда. Эти частички – в форме шестиугольников. И когда они

Почему снежинки имеют такую красивую форму? Ученые говорят, что снежинки – это пар, который замерз в облаках. А правильную форму они имеют от того, что каждая снежинка сделана из крошечных частичек, кристалликов льда. Эти частички – в форме шестиугольников. И когда они  начинают слипаться вместе, то не могут образовать ни треугольник, ни квадрат, ни круг, а лишь шестиконечные звездочки.

начинают слипаться вместе, то не могут образовать ни треугольник, ни квадрат, ни круг, а лишь шестиконечные звездочки.

Но почему же они так прекрасны? Одними шестиугольниками этого не объяснишь. Красоту Божьих творений бессмысленно постигать линейкой, угольником и циркулем. Цветы и морские раковины, снежинки, яркие крылья бабочек, чешуя рыбы и идеальной формы кристаллы в земных недрах – все это говорит, напоминает людям о создателе. Чудесные творения природы – это словно послания Господа нам. Он как бы говорит: вот, если так прекрасна снежинка или полевая лилия, то насколько прекрасен – душою – можешь быть ты, человек, венец Моих творений!

Но почему же они так прекрасны? Одними шестиугольниками этого не объяснишь. Красоту Божьих творений бессмысленно постигать линейкой, угольником и циркулем. Цветы и морские раковины, снежинки, яркие крылья бабочек, чешуя рыбы и идеальной формы кристаллы в земных недрах – все это говорит, напоминает людям о создателе. Чудесные творения природы – это словно послания Господа нам. Он как бы говорит: вот, если так прекрасна снежинка или полевая лилия, то насколько прекрасен – душою – можешь быть ты, человек, венец Моих творений!

Вокруг головы Спасителя, Божией Матери и святых угодников и угодниц Божиих на иконах и картинках изображается сияние, или светлый кружок, который называется нимбом. В нимбе Спасителя иногда ставят три буквы ОѾН. Это греческое слово. По переводу на русский значит Сущий, а всегда существует только Бог.

Вокруг головы Спасителя, Божией Матери и святых угодников и угодниц Божиих на иконах и картинках изображается сияние, или светлый кружок, который называется нимбом. В нимбе Спасителя иногда ставят три буквы ОѾН. Это греческое слово. По переводу на русский значит Сущий, а всегда существует только Бог.

Над головою Божией Матери ставят буквы МРѲУ. Это первая и последняя буквы греческих слов, которые означают: Матерь Бога, или Божия Матерь.

Над головою Божией Матери ставят буквы МРѲУ. Это первая и последняя буквы греческих слов, которые означают: Матерь Бога, или Божия Матерь.

Нимб есть изображение сияния света и славы Божией, которая преображает и человека, соединившегося с Богом.

Это невидимое сияние света Божия иногда бывает видимо и другим людям.

Так, например, святой пророк Моисей должен был закрывать лицо свое покрывалом, чтобы не ослеплять людей светом, исходящим от лица его. Так и лицо преподобного Серафима Саровского, во время беседы с Мотовиловым о стяжании Духа Святого, просияло как солнце. Сам Мотовилов пишет, что ему невозможно тогда было смотреть на лицо преподобного Серафима.

Так Господь прославляет святых угодников Своих сиянием света славы Своей еще здесь на земле.

“Закон Божий”.

Братство св. Александра Невского.

2001

ГЕОРГИЙ ЕРМОЛОВ

МАНИФЕСТ ФАРИСЕЯ

Приснопамятный «отец (не!) русской демократии и особа, приближённая к императору» Б. Березовский, будучи уже в глубокой…опале, и скорбя об упущенных, в силу собственной глупости, возможностях, в 2002 г. разразился программным трудом под названием «Манифест российского либерализма». Данный опус поистине великолепен как типичный образчик виртуозности не столько национального, сколько чисто фарисейского мышления. Желающие насладиться этим совершенством демагогии без труда найдут его в сточных канавах интернета, но невозможно удержаться, чтобы не привести здесь одну из множества замечательных цитат:

«Задача либералов состоит не в разоблачении патриотизма, что ошибочно по существу, а в помощи патриоту-государственнику стать патриотом-либералом. Американский патриот нисколько не меньше русского (или российского) любит свою Америку. Но он патриот-либерал, и поэтому Америка – богатая, а наш патриот – государственник, и поэтому Россия – нищая.

Важно помочь нашим патриотам понять, что только в силу того, что большинство из них люди верующие и этически ориентированные, – они уже либералы, а не государственники. Я еще раз подчеркиваю, что, с нашей точки зрения, Иисуса Христа, пророка Магомета и пророка Моисея следует трактовать как основателей идеологии либерализма, идеологии раскрепощения человека, а не идеологии подчинения и диктата. Только когда нынешние патриоты России из государственников “перекрестятся”, как и подобает истинно верующим людям, в либералов, Россия начнет стабильно развиваться как эффективное современное государство».

Даже маленький крестик, который мы носим на теле и который другие не могут увидеть, напоминает нам о даре, величайшем в человеческой жизни. Иисус Христос отдал Свою жизнь за нас на кресте, чтобы даровать нам новую жизнь – вечную жизнь с Богом.

Даже маленький крестик, который мы носим на теле и который другие не могут увидеть, напоминает нам о даре, величайшем в человеческой жизни. Иисус Христос отдал Свою жизнь за нас на кресте, чтобы даровать нам новую жизнь – вечную жизнь с Богом.

Крест напоминает нам, что мы дети Божии и что, если мы следуем Ему, ничто на земле не может повредить нам.

Констанция Тарасар

Профессор Свято-Владимирской семинарии

Захар Прилепин

…Сегодня это стерлось в памяти, сегодня уже о другом болит.

Но нет-нет и вернется знакомое ощущение гадливости и беззащитности, беззащитности и гадливости…

Знаете, в самом последнем, постыдном, обывательском смысле — я ничего не потерял, когда ушел этот красный Союз, когда треснула и развалилась, дымя, империя моя.

Мой папа не был советским патрицием, и мама тоже никем не была. Они были простыми, милыми, добрыми, небогатыми людьми; папа к тому же пьющий.

Мне не о чем было жалеть: мы жили как все — без острой обиды, без грешной печали, без мучительной надежды. Страна была данностью, нас не научили ее сберечь. Советский Союз вообще вырастил генерацию удивительно инфантильных людей.

Ты молод телом и умом,

Ты жить лишь только начинаешь

И жизни в обществе людском

Почти совсем еще не знаешь.

Живи, учись же и внимай,

Во-первых, нравственным началам,

И совесть чисту сохраняй

Всегда во всем, в большом и малом.

Из собрания духовно-нравственных стихотворений “Для боголюбивых с любовью”

для своей духовной дочери архимандрита Сергия (Бирюкова),

бывшего духовником Александро-Невской Лавры с 1919 по 1927 гг.

(Издание Александро-Невской Лавры 2013).

“И объявили они родословия свои (генеалогию), по родам их, по семействам их, по числу имён, от двадцати имён и выше, поголовно, как повелел Господь Моисею (Числ. 1, 17) .

Может ли современный человек объявлять свою генеалогию или своё родословие? Найдётся много людей называющихся христианами, но неспособных это сделать. Они не могут искренно и твёрдо заявить, что являются детьми Божьими. Если мы сыны Божии по вере в Иисуса Христа, то значит семя Авраамово и по обетованию наследники (Гал. 3,26).

Такова “генеалогия” христианина, и ему дано преимущество иметь возможность это родословие объявить. Он рождён свыше, получил новое бытие, рождение от воды и Духа, т.е. чрез Слово Божие и Духа Святого.

Христианин ведёт родословие непосредственно от Христа Воскресшего и Вознесшегося во Славу. Когда речь заходит о нашем человеческом природном родословии, надо указать на первоначальный источник и откровенно объявить его, признаться, что мы происходим от родоначальника, зараженного грехом.

Наш род – род падших грешников, наше наследие растрачено, кровь наша заражена язвой греха. Трудно вернуться нам в первобытное положение, непорочное состояние утрачено.

Человек может вести свой род от поколения дворян, князей, царей, но приходится честно сказать, что он от падшего, изгнанного из присутствия Божия родоначальника.

И когда пришло время, Иисус Христос, помолившись Богу, призвал к Себе искренних и чистых душою людей, чтобы они стали Его учениками и помощниками. А мы называем их апостолами.

Толпы народа следовали за Иисусом Христом, они жаждали сами услышать Его слова, исполненные любви и упования. Однажды неподалеку от моря Галилейского собралось великое множество людей. Стремясь подступить поближе, они оттеснили Спасителя почти к самому берегу. Он увидел стоявшие там у причала две лодки. Рыболовы выбрались на берег и промывали сеть. Иисус Христос спустился в одну из них и попросил владельца ее, Симона, немножко отплыть от берега и, усевшись в лодку, учил народ. А закончив наставления, сказал Симону: “Отплыви подальше на глубину и закинь сети свои для лова”.

Толпы народа следовали за Иисусом Христом, они жаждали сами услышать Его слова, исполненные любви и упования. Однажды неподалеку от моря Галилейского собралось великое множество людей. Стремясь подступить поближе, они оттеснили Спасителя почти к самому берегу. Он увидел стоявшие там у причала две лодки. Рыболовы выбрались на берег и промывали сеть. Иисус Христос спустился в одну из них и попросил владельца ее, Симона, немножко отплыть от берега и, усевшись в лодку, учил народ. А закончив наставления, сказал Симону: “Отплыви подальше на глубину и закинь сети свои для лова”.

Симон Петр приходит в изумление

На протяжении многих лет Симон занимался рыболовством. У него был немалый опыт, и он прекрасно знал, когда и как следует ловить рыбу. Со своим братом Андреем они рыбачили всю ночь, но ничего не смогли поймать. Недоверчиво сказал он Спасителю: “Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть”. Они с Андреем забросили сеть в море и поймали такую уйму рыбы, что даже сеть у них порвалась. Они позвали своих товарищей Иакова и Иоанна, находившихся поблизости на другой лодке, чтобы те пришли и помогли им вытащить рыбу. Иаков и Иоанн были братьями, сыновьями Зеведея, который, как и дети его, занимался рыбной ловлей. Вытащив сеть, рыбаки пришли в изумление, их охватил благоговейный ужас. Они никогда и не помышляли, что возможен такой огромный улов.

Иисус Христос — Господь!

Когда Симон Петр увидел, что произошло, он сразу понял, что только Сам Господь мог совершить подобного рода чудо. Он припал к коленям Спасителя и сказал: “Отойди от меня, Господи! потому что я человек грешный”. Симон Петр не считал себя достойным даже для того, чтобы просто приблизиться к Господу. Но Иисус Христос сказал ему: “Не бойся; отныне ты будешь ловить не рыбу, а человеков”. И вытащили рыбаки обе лодки свои на берег. С того дня оставили они лодки и свой промысел, и последовали за Христом вместе с другими Его последователями.

Иисус Христос призывает новых учеников

И призвал Иисус Христос сборщика податей по имени Матфей, чтобы он также стал одним из Его учеников. Подобно галилейским рыбакам, Матфей навсегда оставил свое занятие и последовал за Спасителем. А потом Иисус Христос отправился в Галилею и увидел там человека, которого звали Филипп, и сказал Ему: “Иди за Мной”. Филипп же пошел и нашел друга своего Нафанаила, и привел его, чтобы он своими глазами увидел и убедился, Кто их зовет. И стали они Его учениками.

Двенадцать апостолов

Потом же взошел Спаситель на гору помолиться и провел всю ночь в молитве к Своему Отцу. Когда же настал день, призвал Иисус Христос к Себе многих учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых назвал апостолами. И последовали они за Ним, чтобы всегда быть рядом, участвовать во всехтрудах Его, разделять с Ним и радость и беду. Это были: Симон, которого Спаситель назвал Петром, Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков сын Алфея, Симон, прозываемый Зилот, Иуда сын Иакова, а также Иуда Искариот, который потом стал предателем.

…На «рю Дарю» слишком хорошо поют. Слишком! Ах, знаю, чего вы от меня ждете: начну сейчас вспоминать деревенскую церквушку на родине, да как я туда к Светлой заутрени ходил, да как талой землей пахло, а народ, в это время, со свечечками… Но у меня никаких подобных воспоминаний нет. В деревне я ранней весной не бывал, в церковь меня в детстве не водили, только в гимназии, в гимназическую; а там какая уж трогательность! Рос в городской, интеллигентно-обывательской семье и сам вышел интеллигентом-обывателем: всем интересовался — понемногу; в университете преимущественно политикой (в такой кружок попал), но тоже не до самозабвенья. Церковью и религиозными вопросами не интересовался никогда. На этот счет уж было установленное мнение, его мы и держались.

Кончил университет, надо было в военную школу идти, но тут как раз случилась революция, я и остался. И почему-то мы, т. е. я и некоторые из нашего кружка, очутились в левых эсерах. Главный был Гросман, а другие, особенно я, так, сбоку припека. После октября завертело, и вскоре я всех из виду потерял. Долго рассказывать, ну, словом, через год, или меньше, — я и сам не знал, кто я такой, не до левого уж эсерства, а просто чувствовал себя зайцем, которого травят и все равно затравят. Сидел подолгу и как-то, случайностью чистой, оказывался на улице. Но теперь знал: попаду в третий раз — кончено. А не попасть было нельзя: такое время наступило, что стали брать решительно всех и отовсюду, из домов, с улиц, с базара, из-под моста, из театра— значит, не скроешься.

ОЛЬГА АКИМОВА

Редактор газеты «Вестник Александро-Невской Лавры»

ПОЗНАТЬ СЕБЯ И ПОБЕДИТЬ СЕБЯ

Возможно, мое утверждение спорно, но, когда мы говорим о человеке, мы всегда говорим о Боге. Обыденное восприятие жизни словно «замыливает» тот факт, что человек — Божие создание. В круговерти дел и событий мы, конечно, вспоминаем, что «все под Богом ходим», что управляет нашей жизнью Создатель. Но живем-то мы! Тихое, незримое Его присутствие мягко, оно не лишает нас воли действовать и жить даже тогда, когда мы безмерно от Него далеки.

Но, по-моему, самое удивительное — это то, как Господь выбирает момент встречи с отдельным человеком. К кому-то Он приходит еще в детстве, кто-то встречает Его в юности, а некоторые встречи происходят, как в притче про хозяина виноградника, в последний час. Эта притча ведь не только о «плате» за работу, она еще и о встрече.

Когда я разговариваю с людьми, которые не верят в Бога, я спокойна за них, я знаю, что просто Господь еще не «коснулся» их, что у Него для каждого свое время. А еще — что Он хранит и ведет их, даже таких вот, неверующих. Просто настоящая встреча еще впереди.

Герой моего рассказа настоящий Герой с большой буквы: Герой Советского Союза Валерий Анатольевич Бурков, а ныне — инок Киприан. Личность щедро одаренная, с богатой биографией, наполненной совершенно неординарными событиями.

Звуки колокола поплыли в воздухе, поднимаясь, как самолеты с земли – в небо, будоража и радуя, будя воспоминания. Он надел протезы, поправил звезду Героя Советского Союза на монашеской рясе, расправил плечи и вышел из комнаты четкой военной походкой, по которой никто из посторонних не догадался бы о его тайне.

Звуки колокола поплыли в воздухе, поднимаясь, как самолеты с земли – в небо, будоража и радуя, будя воспоминания. Он надел протезы, поправил звезду Героя Советского Союза на монашеской рясе, расправил плечи и вышел из комнаты четкой военной походкой, по которой никто из посторонних не догадался бы о его тайне.

Вспомнилось детство. Отец – военный летчик. Авиагородок. Разговоры только о полетах. Аэродром, где можно попроситься и посидеть в самолете, изображая, что летишь, хотя все зачехлено, но мальчишеское воображение работает на полную катушку. Вот отец, вернувшись из полета, протягивает ему яблоко, разделенное на две неравные части, и спрашивает: «Какое ты себе выберешь яблочко? А какое Наташе оставишь (младшей сестре – прим ред.)?». И по внутреннему нравственному, еще не осознаваемому, закону выбираешь меньшую часть.

И еще один урок, родом из детства, преподнесенный матерью: как пошел в магазин, а денежка для покупки вылетела из рук и улетела; как потом что-то наврал маме, и её слова, которые запали в душу: «Сынок, никогда не обманывай, говори всегда правду, не надо правды бояться». Врать после этого он уже не мог и со временем привычка превратилась в жизненное кредо.

У меня дома много икон.

Уже много лет они приходят в нашу жизнь.

Многие из святых изображений я приобретала сама, какие-то подарены мне друзьями, немало было куплено по просьбам детей (в раннем детстве мои детки очень любили ходить в церковь).

Иконостаса, как такового, у меня нет. Иконы стоят по шкафам, висят на стенах. С некоторыми из них связаны дорогие моему сердцу воспоминания, есть особенно «намоленные»…

Но самые первые – два маленьких, оклеенных в целлофан, изображения: святителя Николая Чудотворца и Пресвятой Богородицы с Младенцем Христом…

Эти маленькие иконы – из расколотого брелочка для ключей. Они со мной с 18 лет. Этот брелочек подарен мне институтской подружкой Мариной, на тот момент тоже не воцерковленной, но крещеной, и имеющей хоть какое-то представление о вере и о церкви.