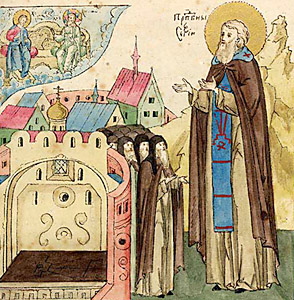

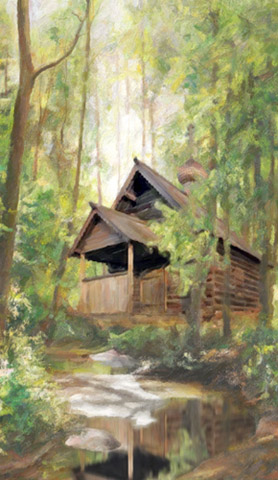

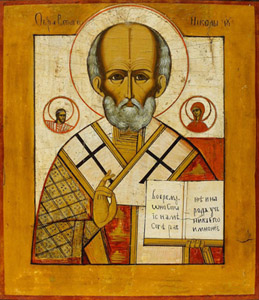

Сегодня возлюбленные братья и сестры мы чествуем святого преподобного и богоносного отца нашего Сергия игумена Радонежского и всея России чудотворца. Великий преподобный Сергий Радонежский жил в 14 веке. Родители Кирилл и Мария, которые также подвизались в последнее время в монашество в Покровский Хотьков монастырь, а сам преподобный Сергий после успения родителей удалился в пустыню Радонежскую. В лесах Радонежа он спасался, где сейчас находится находится Лавра преподобного Сергия – Троице-Сергиева Лавра, в Сергиевом Посаде.

Очень мне хотелось, когда я учился в семинарии после армии, побывать в этом монастыре, где был преподобный Сергий. И одна раба Божия мне сказала, что у нее есть там знакомый монах. «И ты, Ванечка можешь съездить, тебя там примут очень хорошо, ты там побудешь, помолишься у преподобного Сергия». С тех пор я особенно полюбил этот монастырь, сразу же выучил его тропарь, вы его наверно тоже все помните:

Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим учеником; темже и вселися в тя Пресвятый Дух, Егоже действием светло украшен еси. Но яко имея дерзновение ко Святей Троице, поминай стадо, еже собрал еси, мудре, и не забуди, якоже обещался еси, посещая чад твоих, Сергие преподобне, отче наш.

Вот, возлюбленные, сегодня нас всех преподобный Сергий посетил – «посещая чад твоих…» . Вы все стадо преподобного отца нашего Сергия игумена Радонежского. Поэтому я радуюсь за вас, что вы в этот день пришли, причастились, исповедались. Это великое, благодатное таинство, которым мы стараемся жить, учиться, как нам продолжать свою духовную жизнь.

Великая милость Господня, что Господь посещает нас молитвами святых. Как сказал Иоанн Богослов: «И вознесся дым фимиама[1] с молитвами святых от руки Ангела пред Бога». Молитва святых это чудный фимиам пред Господом. И мы в лице преподобного Сергия видим молитвенника за всю страждущую Россию.

Великая милость Господня, что Господь посещает нас молитвами святых. Как сказал Иоанн Богослов: «И вознесся дым фимиама[1] с молитвами святых от руки Ангела пред Бога». Молитва святых это чудный фимиам пред Господом. И мы в лице преподобного Сергия видим молитвенника за всю страждущую Россию.

Хочу пожелать вам, чтобы вы старались жить в мире, любви и согласии. «Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов». Часто нам бывает тяжело нести тяжести других, но Господь нас призывает к этому. Если научимся нести тяжести других, то наша тяжесть будет уже легка, как Господь говорит: «И бремя мое легко». Поэтому будем учиться у ног наших дорогих учителей – преподобного Сергия и самого Господа нашего Иисуса Христа и его пречистой Матери. Аминь.

Из проповеди

протоиерея Иоанна Миронова. 2006 г.

Православное радио.

[1] Фимиа́м – благовонный дым, образующийся при сгорании ладана.

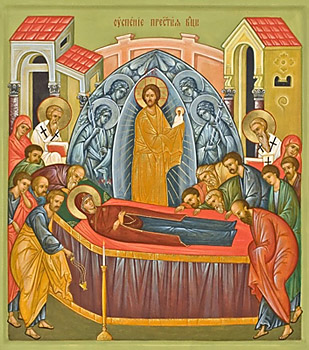

Проскомидия. Подготовка хлеба и вина к Таинству Евхаристии. Здесь нами вспоминается и нам является крестная смерть Господа Иисуса Христа, Его ЖЕРТВА ради нашего спасения. На проскомидии в первый раз прочитываются записки, поданные нами в алтарь, а из просфор вынимаются частицы в воспоминание о Божией Матери и святых, а также о здравии и упокоении перечисленных в записках людей. Эти частицы священник кладет на дискос рядом с Агнцем, вырезанным из самой большой, Агничной просфоры. В Таинстве Евхаристии именно эта часть хлеба — Агнец — станет Телом Господа Иисуса Христа. Таким образом, на проскомидии вся Церковь символически собирается вокруг Агнца-Христа на дискосе.

Проскомидия. Подготовка хлеба и вина к Таинству Евхаристии. Здесь нами вспоминается и нам является крестная смерть Господа Иисуса Христа, Его ЖЕРТВА ради нашего спасения. На проскомидии в первый раз прочитываются записки, поданные нами в алтарь, а из просфор вынимаются частицы в воспоминание о Божией Матери и святых, а также о здравии и упокоении перечисленных в записках людей. Эти частицы священник кладет на дискос рядом с Агнцем, вырезанным из самой большой, Агничной просфоры. В Таинстве Евхаристии именно эта часть хлеба — Агнец — станет Телом Господа Иисуса Христа. Таким образом, на проскомидии вся Церковь символически собирается вокруг Агнца-Христа на дискосе. Литургия Верных — главная часть службы, на ней совершается Таинство Евхаристии, соединение человека с Богом. С древности и до наших дней в Литургии Верных могут участвовать только крещеные люди, то есть «верные», члены Церкви.

Литургия Верных — главная часть службы, на ней совершается Таинство Евхаристии, соединение человека с Богом. С древности и до наших дней в Литургии Верных могут участвовать только крещеные люди, то есть «верные», члены Церкви.

И

И Бога дивного хвалю.

Бога дивного хвалю.

сем открываю двери в Жизнь.

сем открываю двери в Жизнь. В

В Молитва детей за родителей преодолевает и даже вовсе снимает мнимую «проблему отцов и детей»… Да и какие могут быть проблемы там, где место лишь взаимной приязни, нежности, радости общения, с полнотой которого может быть сравнима лишь супружеская любовь?

Молитва детей за родителей преодолевает и даже вовсе снимает мнимую «проблему отцов и детей»… Да и какие могут быть проблемы там, где место лишь взаимной приязни, нежности, радости общения, с полнотой которого может быть сравнима лишь супружеская любовь? ить жизни, спасение

ить жизни, спасение

Мы видим, что они они стали проповедовать на других языках, страх от них отошел. Как мы слышали страха ради иудейскаго они собирались вместе. И вот они шли и проповедовали как Господь сказал: «шедше убо научите вся языки, (то есть все народы), крестяще их во имя Отца и Сына и святаго Духа», учаще их блюсти вся, елика заповедах вам: и се, аз с вами есмь во вся дни до скончания века».

Мы видим, что они они стали проповедовать на других языках, страх от них отошел. Как мы слышали страха ради иудейскаго они собирались вместе. И вот они шли и проповедовали как Господь сказал: «шедше убо научите вся языки, (то есть все народы), крестяще их во имя Отца и Сына и святаго Духа», учаще их блюсти вся, елика заповедах вам: и се, аз с вами есмь во вся дни до скончания века».

сороковой день после воскресения Иисуса Христа ученики Христовы собрались в одном доме. Иисус Христос явился им и беседовал с ними, говоря: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день; и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие (учение Христово) всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы».

сороковой день после воскресения Иисуса Христа ученики Христовы собрались в одном доме. Иисус Христос явился им и беседовал с ними, говоря: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день; и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие (учение Христово) всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы».

И вот, когда они утром, взяв пустые мешки, отправились в очередной поход соседка по квартире – бабушка, жена и мать названных выше лиц, дала мне читать Новый Завет в русском переводе. Я читала, хотя плохо понимала смысл читаемого. Но душа трепетала перед Богом! Если попробовать сейчас выразить то душевное состояние, то будет так: «Вот Бог в слове Божием Святого Писания, а вот души и жизнь моих родных, которые в Твоей руке, Боже. То ли вернутся они домой, то ли нет. А если вернутся, то отдохнув, опять надо идти на то поле смерти». И пока они ходили часа 4-5, чтение Святой Книги не прекращалось. Пришли, живые. Слава Богу! Даже еще с мешками! В чтении можно сделать перерыв. Опять пошли – опять книгу в руки: молиться-то тогда я не умела… И как же Господь тогда сохранил их! Что приходилось им пережить в те страшные дни, часы! Начнут рассказывать – слушать ужасно. Вот оно чудо Божие! Вот оно – быть в пекле огня, как отроки еврейские в пещи, и выйти неопаленными!

И вот, когда они утром, взяв пустые мешки, отправились в очередной поход соседка по квартире – бабушка, жена и мать названных выше лиц, дала мне читать Новый Завет в русском переводе. Я читала, хотя плохо понимала смысл читаемого. Но душа трепетала перед Богом! Если попробовать сейчас выразить то душевное состояние, то будет так: «Вот Бог в слове Божием Святого Писания, а вот души и жизнь моих родных, которые в Твоей руке, Боже. То ли вернутся они домой, то ли нет. А если вернутся, то отдохнув, опять надо идти на то поле смерти». И пока они ходили часа 4-5, чтение Святой Книги не прекращалось. Пришли, живые. Слава Богу! Даже еще с мешками! В чтении можно сделать перерыв. Опять пошли – опять книгу в руки: молиться-то тогда я не умела… И как же Господь тогда сохранил их! Что приходилось им пережить в те страшные дни, часы! Начнут рассказывать – слушать ужасно. Вот оно чудо Божие! Вот оно – быть в пекле огня, как отроки еврейские в пещи, и выйти неопаленными!

Владимир Мономах — выдающаяся личность древней Руси, виднейший государственный деятель, крепко стоявший на страже интересов Русской земли, человек большого ума и литературного таланта. Он снискал преданную любовь к себе и большое уважение у своих современников и в потомстве.

Владимир Мономах — выдающаяся личность древней Руси, виднейший государственный деятель, крепко стоявший на страже интересов Русской земли, человек большого ума и литературного таланта. Он снискал преданную любовь к себе и большое уважение у своих современников и в потомстве. Давать клятву он советует только в том случае, если клянущийся может её сдержать, но, поклявшись, нужно соблюдать обещание, чтобы не погубить своей души. Он не рекомендует детям спасать свою душу ни в отшельничестве, ни в монастыре, ни в посте, а лишь покаянием, слезами и милостыней. Особенно настойчиво Мономах советует защищать всех обездоленных и призывает к снисхождению даже по отношению к преступникам.

Давать клятву он советует только в том случае, если клянущийся может её сдержать, но, поклявшись, нужно соблюдать обещание, чтобы не погубить своей души. Он не рекомендует детям спасать свою душу ни в отшельничестве, ни в монастыре, ни в посте, а лишь покаянием, слезами и милостыней. Особенно настойчиво Мономах советует защищать всех обездоленных и призывает к снисхождению даже по отношению к преступникам.