Митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию исполнилось 65 лет 3 июня.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владыку с юбилеем:

«Ваше Высокопреосвященство!

Примите сердечные поздравления со знаменательной датой в Вашей жизни — 65-летием со дня рождения, – говорится в Патриаршем поздравлении. – Дабы послужить Господу, Вы в молодом возрасте направили свои стопы в Московские духовные школы, а затем вступили в братию Троице-Сергиевой лавры, принесли монашеские обеты и сподобились принять диаконский и иерейский сан. Премудрый Творец судил Вам исполнять различные послушания в обители преподобного отца нашего Сергия, а спустя годы немало потрудиться в епископском достоинстве над возрождением церковной жизни на мордовской земле.

Являясь ныне правящим архиереем Санкт-Петербургской епархии, Вы заботитесь о всестороннем развитии ее деятельности, научаете вверенных Вашему попечению клир и паству ходить в законе Господнем (Пс. 118:1), возвещаете ближним и дальним Иисуса Христа, пришедшего во плоти (1 Ин. 4:2). Также хотел бы выразить Вам признательность за вклад в работу Священного Синода Русской Православной Церкви.

Молитвенно желаю Вам здравия крепкого, мира душевного и обильной помощи от Щедрого Бога в дальнейшем служении в Его Винограднике. Многая и благая Вам лета».

Редакция «Русской народной линии» поздравляет Его Высокопреосвященство с юбилеем и желает душевного и телесного здравия, Божией помощи в его архипастырском служении. Многая и благая лета!

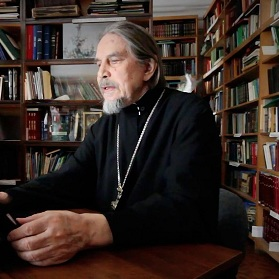

К нашим поздравлениям присоединяется давний соратник Владыки директор Центра этнорелигиозных исследований, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской митрополии протоиерей Александр Пелин:

«В начале 1991 года произошло моё знакомство тогда ещё с епископом Варсонофием. Я, будучи молодым человеком, был поражён его глубоким монашеским устроением духа, сердечностью и вниманием к окружающим людям. Прогуливаясь возле Иоанно-Богословского собора, на тот момент единственного храма в Саранске, мы вели с Владыкой беседы на самые разнообразные темы. Он рекомендовал мне поступить в семинарию, что и было сделано. А в скором времени, не дожидаясь моего окончания учёбы, Владыка посвятил меня в священнослужители.

Епархия очень нуждалась в кадрах священнослужителей, а открыть серьёзное учебное заведение мы не могли, поэтому были открыты богословско-пастырские курсы, которые проходили в бывшем доме просвещения. Ныне там располагается музыкальный театр республики Мордовия.

Владыка наравне с преподавателями вёл занятия два раза в неделю. На его лекции собиралось по 150-200 человек. Мы выпустили несколько священнослужителей, монахов – первые серьезные кадры, которые впоследствии нам помогали в преподавательской деятельности и до сих пор преподают в различных учебных заведениях Мордовии. Для этой плеяды людей богословско-пастырские курсы были настоящим открытием.

В 1995 году начался процесс передачи Церкви Свято-Предтеченского храма в Саранске. И в начале 1996 года Владыка Варсонофий благословил меня возглавить процесс по открытию будущего Саранского духовного училища, в котором затем преподавали несколько кандидатов и докторов наук. А сама атмосфера помогла нам подготовить более 250 будущих священнослужителей за почти 20 лет нашей совместной деятельности.

Митрополит Варсонофий – человек величайшей деликатности, внимательный, глубокий, мудрый наставник и настоящий лаврский монах. Опыт школы Троице-Сергиевой лавры всегда при нём. Владыка Варсонофий – молитвенный, скромный, всегда соблюдает молитвенное правило.

Я никогда не видел, чтобы Владыка стремился к власти, обижал человека или над кем-либо довлел, что случается с некоторыми епископами. Я сам иногда впадаю в гнев и высказываю людям нелицеприятнее слова. Но я всегда стремлюсь научиться у митрополита его спокойной мудрости и кротости. Владыка как энергичный человек мог бы сказать резкие слова, но он всегда спокоен и выдержан. Я поражаюсь его кротости.

Митрополит Варсонофий – не просто мой духовный наставник, а мудрый учитель. Я искренне благодарен Богу, что в течение почти 30 лет Он позволил мне общаться и быть рядом с Владыкой. Для меня общение с моим духовным наставником – высокая честь, большая радость и счастье. Я благодарен Богу, что Он послал мне такого духовного наставника и покровителя.

Сердечно поздравляю моего духовного наставника и искреннего человека с 65-летием! Ни при каких обстоятельствах Владыка не отступит от нашей православной веры, будет её сохранять, любить и пестовать. Желаю ему многих добрых лет жизни, крепкого здравия и вести вверенный ему корабль митрополии ко спасению. А также желаю всем его духовным чадам долгих лет жизни, крепкого здравия и всякого блага!»

Краткая биография:

Дата рождения: 3 июня 1955 г.

Дата хиротонии: 8 февраля 1991 г.

Дата пострига: 30 марта 1978 г.

День ангела: 24 апреля

Постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви

Родился 3 июня 1955 г. в с. Малиновка Аркадакского р-на Саратовской обл. Происходит из многодетной крестьянской семьи.

В 1972 г. окончил Малиновскую среднюю школу, в 1973-1975 гг. проходил службу в рядах Советской армии.

В ноябре 1975 г. после демобилизации из армии устроился алтарником в Михаило-Архангельский собор г. Сердобска Пензенской области, где настоятелем был один из самых заметных клириков Пензенской и Саранской епархии архимандрит Модест (Кожевников, в схиме Михаил).

В 1976-1979 гг. обучался в Московской духовной семинарии.

В октябре 1977 г. принят послушником в братство Троице-Сергиевой лавры. 30 марта 1978 г. наместником лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым) пострижен в монашество с наречением имени Варсонофий в честь святителя Варсонофия, епископа Тверского. 27 апреля того же года архиепископом Дмитровским Владимиром (Сабоданом) рукоположен в сан иеродиакона, 26 ноября 1978 г. им же — в сан иеромонаха, а в 1982 г. возведен в сан игумена. В лавре нес послушание помощника ризничего и помощника благочинного.

В 1982-1986 гг. обучался в Московской духовной академии, защитил кандидатскую диссертацию по истории Афона.

Во время обучения в Московских духовных школах каникулярное время ежегодно проводил в Пюхтицком монастыре в Эстонии, где не раз сослужил митрополиту Таллинскому и Эстонскому Алексию, будущему Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси.

После окончания МДА по просьбе епископа Пензенского и Саранского Серафима (Тихонова) направлен на пастырское служение в Пензенскую епархию.

С 15 сентября 1986 г. по 15 июня 1988 г. был настоятелем Казанской церкви г. Кузнецка Пензенской обл., а с 15 июня 1988 г. по 7 февраля 1991 г. — настоятелем Успенского собора г. Пензы, секретарем Пензенского епархиального управления.

В 1987 г. возведен в сан архимандрита.

В 1988 и 1990 гг. был участником Поместных Соборов Русской Православной Церкви.

Это было время начала возрождения церковной жизни после семи десятилетий гонений. Храмы стали возвращаться Церкви, повсеместно прошли торжества по случаю юбилея 1000-летия Крещения Руси. После этого юбилея количество приходов и число верующих стало возрастать. Встал вопрос о выделении приходов Мордовии из состава Пензенской епархии и образовании самостоятельной Саранской и Мордовской кафедры, а также о кандидатуре архиерея на эту кафедру. Выбор Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода по рекомендации архиепископа Серафима пал на архимандрита Варсонофия.

8 февраля 1991 г. рукоположен в архиерейский сан семнадцатью епископами в г. Москве и 15 февраля прибыл в Саранск.

В феврале 2001 г. возведен в сан архиепископа.

Возглавляя различные паломнические группы, более десяти раз побывал в Святой земле, семь раз на Святой горе Афон, четыре раза в Египте, два раза в Италии, один раз на Кипре и т.д. Совершал многократно Божественные литургии на Голгофе и у Гроба Господня, в храме Рождества Христова в Вифлееме (Палестинская Автономия), в храме Преображения Господня на Святой горе Синай, в монастыре святой великомученицы Екатерины, в монастырях Афона — Пантелеимоновском, Зографском, Хилендарском и в лавре преподобного Афанасия, в древнем Киккском монастыре на Кипре, молился у мощей святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца, в г. Бари.

Определением Священного Синода от 31 марта 2009 г. назначен исполняющим обязанности управляющего делами Московской Патриархии.

В 2009-2013 гг. — председатель Наградной комиссии при Патриархе Московском и всея Руси.

С 27 июля 2009 г. — секретарь Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

Решением Священного Синода от 25 декабря 2009 г. (журнал № 142) утвержден в должности управляющего делами Московской Патриархии.

Во внимание к усердному служению Церкви Божией и в связи с назначением управляющим делами Московской Патриархии — постоянным членом Священного Синода — возведен 1 февраля 2010 г. в сан митрополита.

С 22 марта 2011 г. — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

С мая по октябрь 2011 г. временно управлял новообразованной Ардатовской епархией.

Решением Священного Синода от 5-6 октября 2011 г. (журнал № 132) назначен главой новообразованной Мордовской митрополии.

Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г. (журнал № 103) утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Иоанно-Богословского мужского монастыря с. Макаровка Октябрьского р-на г. Саранска Республики Мордовия.

Решением Священного Синода от 19 марта 2014 г. (журнал № 8) назначен Преосвященным Санкт-Петербургским и Ладожским, главой Санкт-Петербургской митрополии, постоянным членом Священного Синода с временным сохранением должности управляющего делами Московской Патриархии.

Решением Священного Синода от 26 февраля 2019 г. (журнал № 4) освобожден от должности управляющего делами Московской Патриархии.

Решением Священного Синода от 9 июля 2019 г. (журнал № 70) освобожден от обязанностей секретаря Межсоборного присутствия.

Образование:

1979 г. — Московская духовная семинария.

1986 г. — Московская духовная академия. Кандидат богословия.

А

А Господь очень любил Адама и Еву, но грех, совершенный ими, нежелание каяться и стремление свалить вину с себя на другого привели к удалению их из райского сада и обрекли их на трудную земную жизнь. Бог не мог позволить им оставаться в райском саду. Если бы они съели от плодов дерева жизни, то стали бы жить вечно, а вместе с ними стало бы вечным укоренившееся в их душах зло. Бог наказал и змея, который отныне должен был ползать и есть прах земной во все дни своей жизни. Перед изгнанием из Рая Адама и Евы Господь дал им одежду из кожи. Им предстояла жизнь в трудах и заботах, полная скорбей и печалей, боли и изнеможения. И поставил Господь Ангела с огненным мечом у входа в Рай, чтобы никто не мог добраться до дерева жизни. Но Бог обещал людям послать им Спасителя, чтобы дать им возможность исправиться и обрести жизнь вечную в нескончаемом Царствии Божием.

Господь очень любил Адама и Еву, но грех, совершенный ими, нежелание каяться и стремление свалить вину с себя на другого привели к удалению их из райского сада и обрекли их на трудную земную жизнь. Бог не мог позволить им оставаться в райском саду. Если бы они съели от плодов дерева жизни, то стали бы жить вечно, а вместе с ними стало бы вечным укоренившееся в их душах зло. Бог наказал и змея, который отныне должен был ползать и есть прах земной во все дни своей жизни. Перед изгнанием из Рая Адама и Евы Господь дал им одежду из кожи. Им предстояла жизнь в трудах и заботах, полная скорбей и печалей, боли и изнеможения. И поставил Господь Ангела с огненным мечом у входа в Рай, чтобы никто не мог добраться до дерева жизни. Но Бог обещал людям послать им Спасителя, чтобы дать им возможность исправиться и обрести жизнь вечную в нескончаемом Царствии Божием.

Т

Т