На иконах Святая Троица изображается в виде трех Ангелов у дуба Маврийского. У ног Их коленопреклоненный Авраам, что изображает величие стоящих пред ним. Книга Бытия говорит о предвечном совете Бога: « сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» – в этих и многих других словах Священного Писания мы видим, что Бог-есть Троица единосущная и нераздельная.

Празднование Дня Святой Троицы или Пятидесятницы, как и праздник Пасхи, уходит своими корнями еще в ветхозаветные времена. На пятидесятый день после ветхозаветной Пасхи (дня исхода еврейского народа из Египта), у горы Синай, пророк Моисей дал своему народу Божий закон и основал ветхозаветное священство. Так этот день стал днем основания ветхозаветной Церкви. Когда Господь вознесся на Небо, апостолы возвратились в Иерусалим и стали ожидать исполнения слов Спасителя – сошествия на них Святого Духа, Который должен был дать им особую силу для проповеди Евангелия по всему миру.

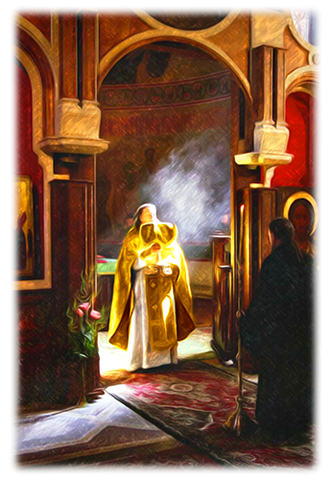

В пятидесятый день после Воскресения Христова слова Спасителя исполнились. Божия Матерь и апостолы собрались, как обычно, в горнице для молитвы. В девятом часу утра послышался шум, похожий на шум сильного ветра, который наполнил собой весь дом. Вслед за шумом над головами апостолов и Божией Матери появились огненные языки, которые светились, но не жгли, – это был видимый знак того, что на них нисходит Дух Святой. Так совершилось крещение апостолов Святым Духом и огнем.

Необычный шум привлек всеобщее внимание, и скоро у дома собралась толпа паломников, прибывших на праздник в Иерусалим из многих стран. Апостолы вышли к ним и вдруг… начали говорить на разных языках. Каждый из пришедших услышал обращенные к нему слова на своем родном языке. Все удивлялись и изумлялись: “Разве эти люди родом не из Галилеи?” Ведь ни для кого не было секретом, что ученики Иисуса Христа были простыми, неучеными людьми. И вдруг все они стали говорить на разных языках, которым никогда прежде не учились и до этого дня не понимали!

Чудо пытались объяснить по-разному, пока апостол Петр неожиданно для самого себя не произнес первую в своей жизни проповедь. Он рассказал собравшимся об Иисусе Христе, Который проповедовал Свое Божественное учение, был распят и на третий день воскрес; о том, что сегодня Спаситель, как и обещал, послал с Неба Духа Святого, наделившего апостолов способностью говорить на разных языках.

Устами простого, неученого рыбака говорил Дух Святой, поэтому слова Петра так глубоко проникали в сердца слушавших его людей. После его проповеди около трех тысяч человек уверовали в Иисуса Христа и в тот же день приняли Святое Крещение.

Так было положено начало Христовой Церкви – образу Царствия Божия на земле, а сам день Сошествия Святого Духа на апостолов принято считать днем Рождения Церкви Христовой! Будем же, дорогие дети, достойными и верными членами Церкви Православной. В церковных таинствах черпать благодать Божию, которая изобильно изливается на каждого с верою прибегающего. А так же искренне любящими Бога и людей христианами.

Архимандрит Нектарий Головкин.

Да удача и печаль ходят рядом –

Да удача и печаль ходят рядом –

Самая главная и жгучая крапива решила пробраться в дом. Пасхальное яйцо, кулич и творожная Пасха по-прежнему спорили. Крапива аккуратно пролезла в десятую комнату, в центре комнаты лежала красивая книга, обложка которой, была обсыпана янтарем.

Самая главная и жгучая крапива решила пробраться в дом. Пасхальное яйцо, кулич и творожная Пасха по-прежнему спорили. Крапива аккуратно пролезла в десятую комнату, в центре комнаты лежала красивая книга, обложка которой, была обсыпана янтарем. Мама проводила гостей, затем она решила навести в порядок в саду. Она вышла на улицу и вдруг вдалеке в крапивных зарослях она увидела необычное свечение. Это отражался янтарь, который был на обложке книги Пасхальных рецептов. Мама подошла к крапивным зарослям и увидела книгу Пасхальных рецептов!

Мама проводила гостей, затем она решила навести в порядок в саду. Она вышла на улицу и вдруг вдалеке в крапивных зарослях она увидела необычное свечение. Это отражался янтарь, который был на обложке книги Пасхальных рецептов. Мама подошла к крапивным зарослям и увидела книгу Пасхальных рецептов!

М

М

В ботанике известна сорная трава, которая имеет такой длинный корень, что невозможно его удалить окончательно. Таким же корнем является человеческое злопамятство. Люди причиняют неприятность, зло, унижение, распускают плохую молву, бесславят, и пострадавшие готовы до гроба помнить нанесенную обиду.

В ботанике известна сорная трава, которая имеет такой длинный корень, что невозможно его удалить окончательно. Таким же корнем является человеческое злопамятство. Люди причиняют неприятность, зло, унижение, распускают плохую молву, бесславят, и пострадавшие готовы до гроба помнить нанесенную обиду.

Н

Н