ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВ

писатель

МОНАСТЫРИ. ТРАПЕЗНАЯ

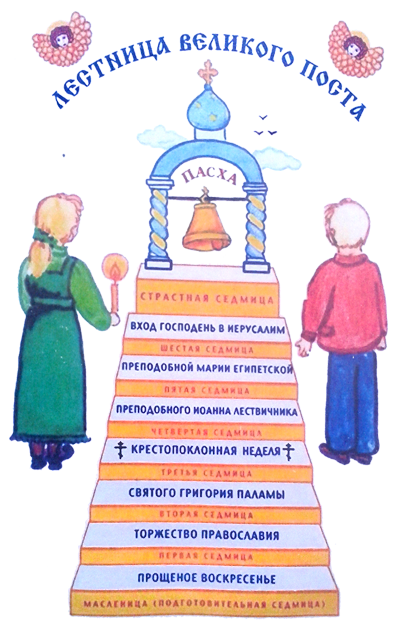

Для большинства людей «пост» это – «пресная и невкусная еда», но это совершенно не так. Пост – это куда большее. Это, скорее часть жизни. Время, выделяемое для того, что бы внимательнее присмотреться к себе и своей жизни. Это время добрых дел и особой строгости к самому себе. Напоминание о том, что тело должно подчиняться душе, а не наоборот.

Если человек лежит на диване, поглощая салатики и смотрит любимый сериал – это не пост, это – диета. Если сидит в карцере на воде и хлебе, это не пост, а наказание. А вот если он хочет есть и может позволить себе на ужин молочного поросенка, фаршированного гречневой кашей, но покупает себе рыбу, а разницу в стоимости этих блюд отдает нуждающимся – это пост. Если в постную неделю он всеми силами воздерживается от своей обычной раздражительности, суетности, накопительства, учится быть лучше и добрее – это пост. Если, молясь за близких, не думает ни о еде, ни о развлечениях, ни даже об усталости – это пост. Если борется с диктуемыми телом желаниями, даже «падая и вставая», преодолевая неудачи в борьбе со страстями, и тяжело, медленно, но все же старается подчинить телесное духовному, то это – пост. Но почему-то упорно вспоминают лишь о еде. Да, человек должен есть! Но что такое еда? Польза для нашего тела, и, как ни странно это звучит, польза и для нашей души. В семьях, где еще сохранились традиции, собираясь за столом, родственники говорят о чем-то, обсуждают, вспоминают, даже чему-то учатся. Уставший человек стремится на природу, стирая тяготы дней запахом кипящей на огне ухи… У монахов все еще глубже и значительнее. Трапеза монаха – это продолжение богослужения, некое подобие Тайной вечери. Что ж, давайте оставим на короткий срок духовное значение трапезы и обратимся к самому банальному и приземленному – к обычным продуктам. Если хозяйка заботится о семье, она готовит так, чтобы не просто насытить близких, а дать им здоровье. То же делает и послушник в монастырской трапезной. Монах, готовящий пищу для своих братьев, прежде всего думает о пользе для их душ и тел. Человеку не нужны лекарства – лекарством вполне может быть сама пища. Каждый продукт имеет какие-то лечебные свойства, и эти «лекарства» могут быть еще и вкусны. Возьмем обычный подорожник. Еще в древности арабские и персидские врачи ценили его за удивительные качества. Сам по себе, как и большинство трав, он пресен, но если добавить его в салаты, или, смешав с яйцом и луком, начинить им пирожки, или с прочими травами заправить им суп… Или взять самую обычную крапиву. Вы знаете, что по содержанию железа она превосходит даже хваленый шпинат? Что витамина С в ней больше, чем в лимоне, а содержанием каротина она не уступает моркови? Опустите молодую крапиву на пять минут в кипяток, мелко порубите, добавите соль, сметану и немного кислого щавеля и от такого салата вас будет не оттащить и за уши. А какой замечательный из нее получается сок!.. А взвар с медом и лимоном?! В древности крапиву добавляли в борщи и рассольники, в пироги и соусы… Все знают, что соль вредна, но уже забыли, что наши предки прекрасно заменяли ее высушенным укропом, морской капустой и водорослями, превращая соленое в полезное. А как незаслуженно забыта удивительно полезная репа, многократно превосходящая по пользе для человека ставшую привычной нам картошку! А непередаваемое разнообразие пирогов и каш? Взваров и квасов?! Постная пища не вкусная? А вы потушите, мелко нарезав, морковь, залейте ее перепелиными яйцами, и обжарьте в оливковом масле, поперчив и посолив – и вы навсегда откажитесь от этого заблуждения… Новомодные йогурты? О чем вы?! Разотрите свежую чернику с мякишем черного хлеба и медом, залейте сливками и сравните! Знаете, почему все эти современные диеты и даже лечение травами и ароматами так мало дают эффекта? Да потому что не надо лечить одни только «почки» или «давление». Человек – это целая система, и лечить надо всю дающую сбой систему. «Разовое лечение» не заменит собой образ жизни и питания, психологический настрой и режим… Пост – это забота о ближних. Настоящий повар – это не только кулинар, но и химик, и технолог, и, прежде всего – лекарь! Монах должен успеть сделать в этом мире как можно больше хорошего, а для этого ему нужны силы, рассудительность, и… время. И повар дает ему все это. Послушание трапезника – одно из важнейших в монастыре. А вы, друзья мои, задумывались когда-нибудь о том, что жертвы Богу приносились всегда не золотом, а добрыми делами и… пищей? То животными, как Каин, то злаками, как Авель, то голубками, быками, ягнятами… Но после того как Бог стал человеком, показывая нам, как надо жить, жертвы Богу стали жертвенностью собой. Своими талантами, силами, временем… Даже жизнью. Так вот – забота трапезника о братьях и называется: «молитва делом». Тема эта большая и крайне интересная. Давайте же посвятим ей некоторое время.

Пост – это ведь не самоцель. Не в куске мяса дело. Бесы вообще ничего не едят, а творят такое, что не одному чревоугоднику и не снилось. Главная задача монаха – стать христианином. Новозаветным человеком. Человеком духа. Человеком, который владеет всем, но ничто не владеет им, как сказал апостол. Что такое «страсть»? Это то, что нас несет, словно лодку без весел. Твоя воля – это твои весла. Вот у ангелов тел нет. Нам дано больше. Как говорили мудрые: «Тело хороший слуга, но плохой господин». То оно не просто хочет есть, а именно – много и изысканно. То утех возжелает, то на какие-то сомнительные приключения его тянет. Ты же должен научиться им владеть, словно дорогим инструментом. Что значит насытиться? Если человек голоден, он и куску хлеба рад-радешенек. Но инстинкты животного, пытаясь победить и разум и волю, требуют дать телу еды с избытком, а часто и вредной. Адам с Евой питались в раю одними фруктами, а вот с «плодом познания» умудрились «оплошать». Ослушавшись Творца, сами захотели стать «как боги», по собственному разумению. (И потому в монастырях главной добродетелью считается послушание.) Так и тело должно быть послушно духу. Еще древние заметили, что сложнее всего бороться с телом, призывая его к умеренности в пище. Пост – время торжества духа над плотью. Рацион питания в монастырской жизни устроен весьма мудро. Все полезно для человека, все продумано и проверено веками.

Работа в трапезной неспроста всегда считалась сложнейшим послушанием в монастыре. Ранним утром повар шел в церковь и молился о даровании ему сил и таланта в грядущей работе. Получал у екклесиарха огонь, зажженный от лампы в алтаре, и от этого «честного огня» уже зажигал печи в поварне и хлебопекарне. Помощники, после молитвы в храме, следовали по местам послушания – месить тесто и готовить обед. При этом они читали те же молитвы, которые братия в это время читала в храме. Вообще все действия в поварне творились с молитвой. Не потому ли и едва в монастырях всегда была такой вкусной и целебной? Особое внимание (молитвенное!) уделялось выпеканию хлебов и просфор. Трапеза монаха зависит от церковного календаря (все время следует помнить о том, что монашеская трапеза – это продолжение богослужения), в соответствии с ним меняется и сам стол и даже количество пищи. Я не стану вас утомлять описанием этих традиций (признаюсь, что сам был немало утомлен изучением уставов и обычаев разных монастырей, а потому, не желая вам того же, предлагаю оставить сии нелегкие знания в введении многоопытных экклесиархов, «уставщиков», следящих за распорядком служб). Во время трапезы монахи читали богослужебные тексты, относящиеся к «памяти сего дня», а так же заздравные или поминальные записки жертвователей на пропитание. Трапеза могла быть очень долгой, но это означало не количество съеденного и выпитого, а количество прочитанных братией текстов и молитв.

Но все же оставим на время в стороне строгие расписания и духовные обоснования и заглянем в копилку интересных фактов и курьезных моментов, касающихся монастырской трапезы. Благодаря телекоммуникациям и Интернету мир стал совсем маленьким, «прозрачным» и смешанным, словно дурной салат. Восхищаясь кухней французской, травясь фастфудом американским и балуясь кухней японской, мы напрочь забыли удивительное величие кухни русской. Часто ли вы задумывались, почему она такая особенная? Русь, богатая лесами, а следовательно древесиной – одна из немногих стран в мире, которая могла позволить себе роскошь дольше варить, тушить и запекать блюда, в отличие от тех стран, где кроме кустарника и дров-то не найдешь, а потому, в целях экономии дров, еду предпочитали обжаривать или варить на сильном (и «быстром») огне. Обилие рыбы, дичи, овощей, ягод и трав делало славянскую кухню невероятно разнообразной и богатой. Мы не можем, просто не имеем права потерять эту кухню, заменяя ее куда менее полезной и вкусной, но столь хитро отрекламированной иностранной. Да что далеко ходить, возьмем, к примеру, все ту же репу. Овощ невероятно ценный по своим качествам. На Руси из него готовили даже не сотни – тысячи блюд! Варили, квасили, солили, ели сырой, сушили тонкими пластинками, использовали в салатах, в пирогах, тушили, запекали, заливали медом как лакомство… Репа не теряет свои полезные качества всю зиму, весь срок хранения, в то время как картофель, привезенный Петром I и используемый Екатериной Великой как средство для борьбы с неурожаями пшеницы, утрачивает свои качества уже через 3-4 месяца. (Впрочем, он даже изначально уступает репе в количестве витаминов и минералов). Почти забыто знаменитое рапсовое масло, которое хорошо знали во всем мире, называя «северным маслом» – отличная альтернатива маслу оливковому. Копорский чай был известен в самых дальних странах! Россия поставляла его за рубеж тоннами. Его целебные свойства просто не сравнимы с расхваленными индийскими и цейлонскими. Кстати, интересный факт: Александр Дюма, известный гастроном и гурман, выпустивший в свое время весьма недурственный сборник «Кулинарная энциклопедия», во время путешествия по России признал, что самый вкусный чай, какой ему довелось пробовать, он пил именно здесь. И знаете почему? В Англии, которая почему-то ныне ассоциируется у нас с чаепитиями и прочими «джентельменскими изысками», чай… варили(!!!) в воде, как какую-нибудь капусту! А в России, столетиями имевшей дело с травами, его заваривали! Такое, пожалуй, было еще лишь в странах Востока. А вы сегодня хоть знаете, что такое тельное – наравне с ухой и запеченной рыбой являвшееся «визитной карточкой» русских монастырей? Или дорогое праздничное блюдо «калья»? Икра, кстати, на Руси никогда особо не ценилась. Даже из молоки готовили удивительно вкусные супы, а икра… Ну кто бы в монастырях променял ее на белорыбицу, не говоря уже о корюшке или снетках? Зато вам интересно будет узнать, что излюбленным лакомством в монастырях были «крушки» (тонкие ломтики рыбы, обжаренные во фритюре с перцем и солью, напоминающие чипсы, но многократно вкуснее и полезнее). «Перепега» – огромный праздничный пирог в виде горки из разнообразных (и разновкусных!) шариков из теста, «скрепленных» между собой медом или вареньем – так же незаслуженно забыт… Да что я пытаюсь объять необъятное?! Тысячи, тысячи и тысячи рецептов блюд невероятно вкусных, полезных, выдержавших испытание временем, терпеливо ждут, пока мы вспомним о них, насытившись примитивной, а зачастую и откровенно вредной заморской кухней. Достаточно заглянуть в рецепты, бережно хранимые русскими монастырями, и вы поймете грандиозную разницу. Сегодняшние хозяйки жалуются: «Уже не знаем, что на ужин приготовить». Что сказать? Куда исчезла череда передававшихся из поколение в поколение «бабкиных рецептов»? Взять обычный лук. Сегодня его лишь добавляют в супы, блюда мясные и рыбные… А ведь всего сто лет назад это были: луковый суп, лук жареный по-французски и по-гречески, тушеный, фаршированный разнообразнейшими начинками, глазированный, запеченный, в кляре, с изюмом и лесными орехами, тушеный со сливками, лук с творогом, многочисленные салаты, лук отваренный со сметаной, луковый соус и луковый маринад, луковая эссенция, икра из лука, луковое пюре, пирожки с луком, пельмени с луком и т.д. и т.п. В монастырях лук использовали для приготовления бульона под супы, вместо «мясокостного набора». Бабки знали, что если в бульон бросить луковицу неочищенную, или немного луковой кожуры, то бульон приобретает бесподобный золотистый оттенок. После этого примера, полагаю, нет смысла говорить про то невероятное разнообразие блюд, которое можно приготовить из грибов? В большинстве стран мира грибы считаются пищей «неблагородной», непрестижной, и едва ли не ядовитой (впрочем, вельможи когда-то брезговали и луком с чесноком, считая их «крестьянской пищей» и, в дополнение к своему тщеславию, получали за это цингу и прочие болячки, в отличие от знающих их целебные свойства крестьян). Разумеется, в южных странах, откуда и пришло понятие поста, были иные условия и иные продукты. На Севере условия жизни другие. Тут надо подходить с рассудительностью, ибо пост это не диета, а упражнение духовное! В особые дни монахи и вовсе обходятся без еды (делая исключения для болеющих). В подавляющее количество дней иных едят пищу простую и неприхотливую: каши, супы, овощи, хлеб… Но в дни праздничные, дни торжественные, когда сердце радуется событиям великим, трапезная расцветает блюдами беспримерными. Нет, я не стану сейчас соблазнять вас перечислением рецептов заливных блюд, фаршированных лососями осетров, супов в горшочках и вкуснейших пирогов с разнообразнейший начинкой, сейчас я напоминаю о пользе для тех, для кого вы готовите. Талант настоящего кулинара так же редок, как талант художника или математика, но главное, что доступно любому из нас – это забота о тех, для кого мы трудимся у кухонной плиты. Замените слово «кормить» на слово «заботиться» и вы откроете дверь в удивительный мир настоящей кулинарии. Все древние рецепты начинались со слов: «Тщательно вымойте руки и посуду…». Первые рецепты встречаются еще в записях Древнего Вавилона, Египта и Китая. При императоре Тиберии-Августе появились первые школы кулинарного искусства, возглавляемые легендарным поваром Апицием, а первый известный нам повар из Руси носил имя Торчин и служил у благоверного князя Глеба (разумеется, повара были на Руси и до него, но на сегодняшний день летописи донесли до нас лишь это имя). Лаврентьевская летопись 1074 года сообщает, что в штате Киево-Печерского монастыря было немало поваров. К хозяйству трапезной относилось огромное количество построек: поварни, склады, хлебни, ледники (в крупных монастырях их число доходило до семи(!), так что пращуры лишь усмехнулись бы в усы, вздумай мы похвастаться перед ними размерами своих холодильников и морозильных камер), амбары, отдельные хранилища для многочисленной поварской посуды и утвари: сковород, горшков, чанов, ножей, разделочных досок (их старались делать из убивающего микробов дуба), кувшинов, решеток, рукомойников, ухватов, тазов и прочего, прочего, прочего… Одних разновидностей ножей можно было насчитать до двух десятков: косари луковые, секиры капустные, кленики (загнутые ножи для рыбы), и т.д. Хлеб пекли отдельно, с особым тщанием и непрерывной молитвой. Так же отдельно стояли квасоварни: как правило – «шатер» с «квасными очагами» (медный котел ведер на 300 и три больших чана под солод и сусло). Для квасов (а разновидностей их было множество, и любой диетолог с полным основанием назовет их «целебными») был предназначен отдельный ледник. Повара знают, что не все продукты «терпят» соседство друг друга, а потому надо иметь для них хранилища отдельные. Что травы, специи и приправы также необходимо хранить в прохладе и темноте, а не так, как делают это современные нерадивые хозяйки, содержа их в шкафах рядом с плитой и тем уничтожая их вкус и запах. В монастырских летописях хранятся десятки тысяч рецептов соления, маринования, консервирования и прочих способов сохранения продуктов (правильной сушки, консервации медом, салом и пр.) К слову: самой большой и одной из самых древних поваренных книг считается «Пирующие ученые» Атенея и составляющая 30 томов (до сегодняшнего дня сохранилось лишь 15). В России же широко известен «Домострой» протопопа Сильвестра, в котором приготовлению и хранению пищи отведено немало места. В трапезной, как правило, сидели по 6 человек (на такое количество были рассчитаны подаваемые к столам блюда). Порядок же трапезы описан в Типиконе, в гл. 35 (и еще в нескольких имеются дополнения), поэтому на нем мы останавливаться не станем. Разумеется, богатые монастыри могли позволить себе большее разнообразие, бедные чаще использовали обильные дары природы: щавель, молодые листья березы, крапиву, грибы, лесные орехи, мед, ягоды, рыбу, а если появлялись деньги, то тратили их на муку и масло. При монастырях находились обширные сады, (как вы помните, легендарный Пересвет нес послушание как раз по уходу за яблоневым садом), огороды, где помимо овощей выращивалось немалое количество трав, обширные пасеки, пшеничные, ячменные поля, при наличии озер выращивалась рыба, в небольшом отдалении от монастырских стен содержались коровы и козы, иногда имелись собственные солеварни. Одним словом, создавалось крепкое крестьянское хозяйство.

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного”, – и сам навык ее повторять. Раз летом вылетел он в растворенное окно на улицу, а тут и налетел было на него ястреб, но скворец, по привычке, в испуге проговорил Иисусову молитву, и тотчас ястреб отскочил от него.

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного”, – и сам навык ее повторять. Раз летом вылетел он в растворенное окно на улицу, а тут и налетел было на него ястреб, но скворец, по привычке, в испуге проговорил Иисусову молитву, и тотчас ястреб отскочил от него. молитва послужила во спасение от угрожающей беды.

молитва послужила во спасение от угрожающей беды.

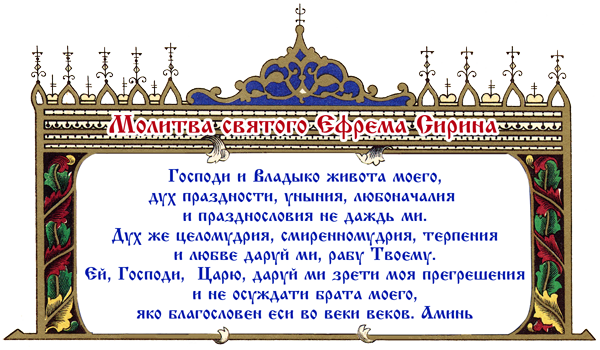

Среди прочего в этой молитве испрашивается терпение.

Среди прочего в этой молитве испрашивается терпение.

Однажды ночью отец увидел замечательный сон. Он видел себя в каком-то мрачном месте без солнечного света. Это была пугающая темнота. Вскоре он увидел на некотором расстоянии большой прекрасный сад, освещенный ярким светом, и услышал звуки детских голосов. Он подошел поближе к стене и узнал голос своей возлюбленной дочери Анны. Она играла в веселые игры вместе с другими детьми. Взволнованный, отец позвал свою дочку:

Однажды ночью отец увидел замечательный сон. Он видел себя в каком-то мрачном месте без солнечного света. Это была пугающая темнота. Вскоре он увидел на некотором расстоянии большой прекрасный сад, освещенный ярким светом, и услышал звуки детских голосов. Он подошел поближе к стене и узнал голос своей возлюбленной дочери Анны. Она играла в веселые игры вместе с другими детьми. Взволнованный, отец позвал свою дочку:

Покой и мир в душе моей:

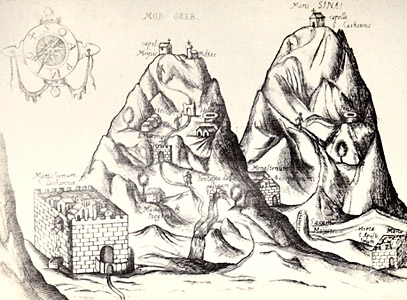

Покой и мир в душе моей: Автобус остановился в бедуинской деревне. Первый человек, которого я встретил на пути к монастырю был сам Духовный отец монастыря Святой Екатерины. Со всей любовью и дружелюбием он не только пригласил меня в монастырь, но даже просил остаться навсегда: они были бы счастливы иметь человека, который хорошо говорил по-арабски. Я остался в монастыре на месяц и благодарил Бога за этот щедрый дар

Автобус остановился в бедуинской деревне. Первый человек, которого я встретил на пути к монастырю был сам Духовный отец монастыря Святой Екатерины. Со всей любовью и дружелюбием он не только пригласил меня в монастырь, но даже просил остаться навсегда: они были бы счастливы иметь человека, который хорошо говорил по-арабски. Я остался в монастыре на месяц и благодарил Бога за этот щедрый дар  Имя моего молодого спутника Маурициус. Мы поднимались ночью на много тысяч ступеней к пещере святого Антония, наверх к самой вершине горы. Мы добрались до вершины на рассвете, в пять часов утра. Это был чудесный момент. Я почитаю святого Антония, ведь мой день рождения 17 января — день святого Антония. Через узкий вход мы вошли в часовню и молились, прося у великого Отца Пустыни благословения нашей жизни. Было шесть часов утра, когда мы услышали голоса. В Египте святой Антоний — покровитель и защитник детей. Поэтому дети поднимаются на гору сами, а младенцев приносят их родители.

Имя моего молодого спутника Маурициус. Мы поднимались ночью на много тысяч ступеней к пещере святого Антония, наверх к самой вершине горы. Мы добрались до вершины на рассвете, в пять часов утра. Это был чудесный момент. Я почитаю святого Антония, ведь мой день рождения 17 января — день святого Антония. Через узкий вход мы вошли в часовню и молились, прося у великого Отца Пустыни благословения нашей жизни. Было шесть часов утра, когда мы услышали голоса. В Египте святой Антоний — покровитель и защитник детей. Поэтому дети поднимаются на гору сами, а младенцев приносят их родители.

П

П

В

В

С

С Удостоилась встретить Господа в этот день и старица Анна. Она много лет жила при храме, день и ночь служила Богу постом и молитвой. Теперь вместе с Симеоном она прославила Бога и возвестила всем о Пришедшем Спасителе.

Удостоилась встретить Господа в этот день и старица Анна. Она много лет жила при храме, день и ночь служила Богу постом и молитвой. Теперь вместе с Симеоном она прославила Бога и возвестила всем о Пришедшем Спасителе. У одного верующего человека был неверующий сын. Отец переживал сильно, но никак не мог привить юноше религиозность. Чувствуя приближение смерти, он подозвал сына:

У одного верующего человека был неверующий сын. Отец переживал сильно, но никак не мог привить юноше религиозность. Чувствуя приближение смерти, он подозвал сына: