Юрий Грымов , режисёр

УРА, ТОВАРИЩИ!

«Когда мы были детьми, большинство из нас ходило в какие-то кружки и секции. Мы занимались танцами, рисованием, пением и не вылезали из этих кружков. Власть понимала, что будущих граждан надо развивать творчески, и предоставляла такие возможности. Родители чувствовали свою ответственность за воспитание детей и активно пользовались этими возможностями. Сегодня, может быть, возможности у нас не такие широкие, как раньше, но они есть — как есть и запрос на культурное образование и воспитание», – пишет художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в статье «Очаг энергии», опубликованной в «Известиях».

«Поэтому прекрасно, если благодаря идее создания культурных кластеров, возникнут новые возможности творчества, – считает режиссер. – И очень хорошо, что появятся новые образовательные центры, куда сможет прийти молодежь. Хоть я и считаю, что начинать надо с детского сада, всё равно, и это уже прекрасно. И, размышляя сейчас о будущем этих кластеров, я думаю почти исключительно о подростках и молодежи: что это даст им?»

«Ясно ведь, – продолжает он, – что результаты мы сможем увидеть не завтра и не в следующем году. Наверное, только тогда, когда сегодняшние дети приведут в театральную студию, где они учились, своих детей; когда в картинной галерее они покажут картины, которые произвели на них впечатление в юности; когда в музее они вместе отыщут экспонат — старую кинокамеру, на которую они, уже серьезные дяди и тети, снимали свои первые учебные фильмы, бесшабашно-веселые или необъяснимо грустные. Вот тогда можно будет говорить о каких-то результатах».

«Сегодня молодые люди постигают для себя что-то новое в художественном смысле исключительно самостоятельно, в большинстве случаев хаотично, наощупь, – полагает Юрий Грымов. – Они приобщаются к творческим идеям также самостоятельно — в первую очередь благодаря интернету, и далеко не всегда эти творческие идеи приемлемого качества. Неудивительно, что, выходя во взрослую жизнь, эти ребята порой искренне не понимают, зачем нужно искусство и какой прок от культуры — если только речь не идет о каком-нибудь мегаломанском бизнес-проекте с государственным финансированием и хорошими перспективами в плане “распила”».

«В общем, если сейчас государство решило предоставить молодежи еще одну возможность для творческого развития, если получится создать условия для популяризации настоящего, серьезного искусства, если интересный на словах проект превратится в действующий механизм — ура, товарищи! Если благодаря вниманию государства у неравнодушных энтузиастов, деятелей культуры (а таких, как ни странно, довольно много, и эти достойные люди сосредоточены не только в столицах) получится организовать очаги творческой энергии, если получится заразить этой энергией молодых людей и передать им свои идеи и свой опыт — ура! Но самое важное, я считаю, заключается не в этом», – заявил режиссер.

«В эпоху цифровых технологий, мы, несмотря на кажущуюся близость друг ко другу, разделены гораздо сильнее, чем в эпоху “позднего аналога”. Нам, тонущим в информации, катастрофически не хватает коммуникации, живого общения. Нам всем и в том числе творческим людям. Потому что энергия творчества передается только глаза в глаза. Без взаимного “опыления”, без “подглядывания” и “подслушивания” за мастерами, без перемешивания самых различных идей и мнений, без их осмысления и обсуждения невозможно творческое развитие», – продолжает свое размышление художественный руководитель театра «Модерн».

«Причем это справедливо не только для сферы культуры и искусства, – уверен он. – По тем же законам существуют наука и бизнес, спорт и политика. Поэтому я надеюсь, что, если планам по созданию культурных центров суждено сбыться, они послужат главному: живому, искреннему общению людей, которым интересны кино, театр, музыка, изобразительное искусство, народные промыслы — всё то, из чего складывается, как мозаика, жизнь общества. То, из чего сплетается ткань существования нас как народа. Я надеюсь, они помогут всем, кому интересен поиск новых идей».

«Конечно, – продолжил режиссер, – возникают и вопросы. Например, не очень ясно, кто и как будет преподавать во вновь создаваемых образовательных центрах. Можно ли собрать такое количество педагогов — ярких, талантливых личностей, способных зажечь огонек в глазах своих учеников. Ведь, если мы рассчитываем добиться какого-то серьезного результата, понадобятся настоящие педагоги с собственным опытом и видением; тут не хватит 6–7 книг по режиссуре, прочитанных в молодости. Это же аксиома: поделиться можешь лишь только своим, чужим — не получится. Хорошо, если дело создания этих центров поручат самим людям творчества, а не чиновникам. Иначе мы рискуем получить унифицированное нечто, не способное вдохновить на творчество. Чиновник все же существует в своей особой системе координат, которая, мягко скажем, довольно далека от творческого процесса».

«Хорошо, если новые культурные центры соберут по-настоящему творческих людей, опирающихся на собственный опыт и имеющих свое независимое мнение. Пусть это будут москвичи или петербуржцы. Пусть это будут местные творцы, выдающиеся личности. Пусть они будут парадоксальными, противоречивыми: лишь бы они были проводниками художественной энергии. Лишь бы ими руководило желание создавать новое, необычное, непривычное, другое, настоящее. Тем более что запрос и спрос на это новое есть, и очень серьезный; говорю как руководитель театра, ощутивший это на собственном опыте. Вообще, об идеях, подобных той, которую мы обсуждаем, принято говорить: это надо было делать еще вчера. Мы делаем это сегодня. Надеюсь, не слишком запоздали», – заключил Юрий Грымов.

Железный конь неутомим,

Железный конь неутомим,

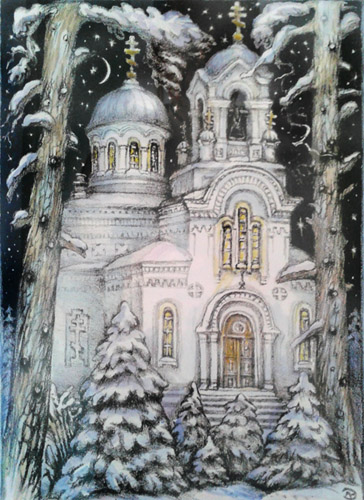

Пермский мастер Виктор Ромашов возводит на дому миниатюрные копии шедевров деревянного зодчества …

Пермский мастер Виктор Ромашов возводит на дому миниатюрные копии шедевров деревянного зодчества …

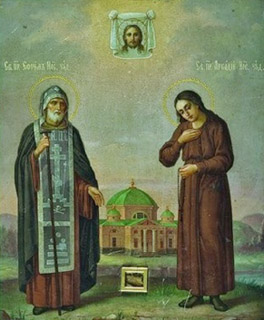

Всё было разрушено, всё испоганено. Стены от пола до потолка были исписаны нецензурными словами и выражениями, но в огромных спальных помещениях было тепло, имелась горячая и холодная вода и городской туалет. Службы проходили в маленькой церкви (там, где сейчас книжная лавка). Первая служба меня поразила. Дьяконом была женщина, да к тому же с непокрытой головой. Это казалось невероятным. Но позже мы узнали, что эту женщину зовут отец Пётр. Позже мы узнали о нём много хорошего и полюбили его. Он нам рассказывал о монастыре, об истории тех людей, которые были насельниками монастыря в разные времена, о своей необычной истории. Он был родом из Сибири и решил в монастырь в тайне от своей матери. Трижды он пытался перейти Урал, но безуспешно. И только после того, как он получил благословение матери, он смог сделать это.

Всё было разрушено, всё испоганено. Стены от пола до потолка были исписаны нецензурными словами и выражениями, но в огромных спальных помещениях было тепло, имелась горячая и холодная вода и городской туалет. Службы проходили в маленькой церкви (там, где сейчас книжная лавка). Первая служба меня поразила. Дьяконом была женщина, да к тому же с непокрытой головой. Это казалось невероятным. Но позже мы узнали, что эту женщину зовут отец Пётр. Позже мы узнали о нём много хорошего и полюбили его. Он нам рассказывал о монастыре, об истории тех людей, которые были насельниками монастыря в разные времена, о своей необычной истории. Он был родом из Сибири и решил в монастырь в тайне от своей матери. Трижды он пытался перейти Урал, но безуспешно. И только после того, как он получил благословение матери, он смог сделать это.

Но было и странное чувство, что я здесь не совсем посторонний, что многое мне здесь известно. Мы купили свечи, зажгли их и поставили перед большими темными образами. А потом стали осматривать храм, задирали головы, вглядываясь в купол, подходили к иконам, тихонько переговаривались. У самого притвора стояла скамья, на которой расположилось несколько человек: две женщины и дети-подростки. По виду они походили на приезжих русских. Одеты были довольно бедно, вообще весь их облик тогда вызвал во мне тягостное ощущение замкнутости и какого-то убожества. Между женщинами сидел мальчик, примерно одних с нами лет. Я и сейчас помню его поношенный, явно не по росту большой, пиджак и блеклую от множества стирок голубую рубашку. Мы остановились совсем рядом, разглядывая иконы, и тут я взял одноклассницу мою за руку, и мы так и стояли с ней, не разнимая рук. Для меня это был один из тех моментов, когда на какое-то время вдруг начинаешь видеть себя со стороны. И вот я увидел себя в новеньком костюме,

Но было и странное чувство, что я здесь не совсем посторонний, что многое мне здесь известно. Мы купили свечи, зажгли их и поставили перед большими темными образами. А потом стали осматривать храм, задирали головы, вглядываясь в купол, подходили к иконам, тихонько переговаривались. У самого притвора стояла скамья, на которой расположилось несколько человек: две женщины и дети-подростки. По виду они походили на приезжих русских. Одеты были довольно бедно, вообще весь их облик тогда вызвал во мне тягостное ощущение замкнутости и какого-то убожества. Между женщинами сидел мальчик, примерно одних с нами лет. Я и сейчас помню его поношенный, явно не по росту большой, пиджак и блеклую от множества стирок голубую рубашку. Мы остановились совсем рядом, разглядывая иконы, и тут я взял одноклассницу мою за руку, и мы так и стояли с ней, не разнимая рук. Для меня это был один из тех моментов, когда на какое-то время вдруг начинаешь видеть себя со стороны. И вот я увидел себя в новеньком костюме, держащим за руку нарядную, красивую девочку, и этого мальчугана, сидящего на скамье между двух невзрачных женщин и поднявшего на нас свои голубые-голубые глаза. Вот из-за этого-то взгляда, из-за этих глаз, которые и сейчас, когда мне уже за сорок, будто время от времени взглядывают на меня, пишу я этот рассказ.

держащим за руку нарядную, красивую девочку, и этого мальчугана, сидящего на скамье между двух невзрачных женщин и поднявшего на нас свои голубые-голубые глаза. Вот из-за этого-то взгляда, из-за этих глаз, которые и сейчас, когда мне уже за сорок, будто время от времени взглядывают на меня, пишу я этот рассказ.

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:

О

О

К

К

Толпы народа собирались послушать пророка. И говорил им Иоанн: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Грядет в мир долгожданный Спаситель, Который идет за мною. Он всех призовет в свое царство. Но войдут в него только очистившиеся от грехов, добрые, милосердые и любящие Господа.

Толпы народа собирались послушать пророка. И говорил им Иоанн: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Грядет в мир долгожданный Спаситель, Который идет за мною. Он всех призовет в свое царство. Но войдут в него только очистившиеся от грехов, добрые, милосердые и любящие Господа.

Т

Т

В

В