Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский принял участие в церемонии открытия выставки «Духовенство в войнах Отечества» …

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский принял участие в церемонии открытия выставки «Духовенство в войнах Отечества» …

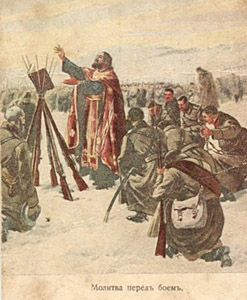

Выставка «Духовенство в войнах Отечества», посвященная подвигу и повседневному служению военных священников в XX веке, открылась 8 апреля в Музее истории Санкт-Петербургской епархии, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии. Она посвящена 105-летию начала Первой и 80-летию начала Второй мировых войн.

В церемонии открытия принял участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

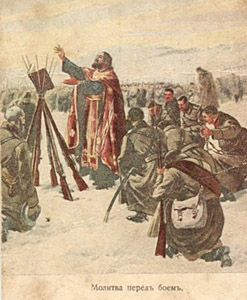

«Не было, наверное, ни одного столетия, в котором наше Отечество не вело войн, – сказал владыка в приветственном слове. – Но мы лучше разбираемся в истории тех войн, которые были недавно, в ХХ веке: Первой и Второй мировых, в которых принимало участие и наше духовенство. Во время Первой мировой войны духовенство несло служение на фронтах, а во время Великой Отечественной войны и духовенство, и прихожане помогали в тылу нашим войскам, собирая средства. Были собраны деньги на танковую колонну, на авиационную эскадрилью. Все храмы  жертвовали, собирали вещи для солдат. Мы должны помнить о подвиге священнослужителей. Защита Отечества касалась всех граждан страны. Мы благодарны духовенству, которое жило в то время и принимало участие в защите Отечества. На выставке собраны реликвии из частных коллекций, многие коллекционеры безвозмездно их передали, чтобы мы вспоминали о тех, кто совершал подвиг».

жертвовали, собирали вещи для солдат. Мы должны помнить о подвиге священнослужителей. Защита Отечества касалась всех граждан страны. Мы благодарны духовенству, которое жило в то время и принимало участие в защите Отечества. На выставке собраны реликвии из частных коллекций, многие коллекционеры безвозмездно их передали, чтобы мы вспоминали о тех, кто совершал подвиг».

Состоялось вручение митрополичьих грамот скульпторам Алексею Архипову, Татьяне Некрасовой и Еве (Эвелине) Соловьевой, безвозмездно передавшим епархиальному музею свои работы.

На открытии присутствовали секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, епархиальный древлехранитель Иван Раевский, его заместитель Ольга Ходаковская, председатель Евразийской молодежной ассамблеи Иван Есипов, председатель Санкт-Петербургского военно-исторического общества Алексей Аранович.

Иван Есипов провел для владыки, сотрудников и гостей музея экскурсию. В экспозиции представлены походные иконы, облачение военного духовенства, предметы церковного назначения и повседневного обихода, оружие, военные награды, медицинское оборудование, газеты и журналы 1914-1918 и 1941-1945 годов. Особую ценность имеют экспонаты, относящиеся к Первой мировой войне: потир, походный складной иконостас, иерейский крест и подлинное облачение того времени.

Иван Сергеевич Раевский познакомил владыку с разделом постоянной экспозиции, посвященным Великой Отечественной войне и блокаде.

«Основная идея – показать, что во время войны Церковь всегда была с народом и государством, – сказал Иван Есипов в беседе с журналистами. – Это крест, который священнослужители несут без меча. Они не принимают участия в боевых действиях, но находятся на передовой, вселяют в воинов веру в победу, дают им духовную поддержку. Восстановление института военного духовенства способствует восстановлению духовной силы нашей Родины».

Он рассказал, что на выставке представлено около семидесяти экспонатов. В основном это предметы из частных коллекций, часть – из музейной экспозиции. Вещи пришли разными путями: например, некоторые из них – иерейский крест, потир – были принесены в пункты приема цветных металлов. Есть предметы, найденные при разборе старых домов. Дореволюционная медаль «За усердие» – семейная реликвия клирика храма Смоленской иконы Божией Матери протоиерея Игоря Есипова. Как-то, еще в советское время, задолго до прославления царской семьи, отец Игорь решил дома отслужить литию по царской семье. Вечером он пошел освящать квартиру, хозяйка которой, пожилая женщина, вручила ему эту медаль с профилем Императора Николая II, причем оказалось, что это был день расстрела царской семьи – отец Игорь об этом не знал.

Он рассказал, что на выставке представлено около семидесяти экспонатов. В основном это предметы из частных коллекций, часть – из музейной экспозиции. Вещи пришли разными путями: например, некоторые из них – иерейский крест, потир – были принесены в пункты приема цветных металлов. Есть предметы, найденные при разборе старых домов. Дореволюционная медаль «За усердие» – семейная реликвия клирика храма Смоленской иконы Божией Матери протоиерея Игоря Есипова. Как-то, еще в советское время, задолго до прославления царской семьи, отец Игорь решил дома отслужить литию по царской семье. Вечером он пошел освящать квартиру, хозяйка которой, пожилая женщина, вручила ему эту медаль с профилем Императора Николая II, причем оказалось, что это был день расстрела царской семьи – отец Игорь об этом не знал.

К началу Первой мировой войны в военно-духовное ведомство входило 730 священников и 150 диаконов. Это число увеличилось за счет мобилизации уже в годы войны. Число русских священников, прошедших через армию, превышало 5 000 человек. Во время Великой Отечественной войны института военного духовенства не существовало, однако Русская Православная Церковь, несмотря на гонения, не осталась в стороне от борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Патриарший местоблюститель митрополит Московский Сергий (Страгородский) в первый день войны открыто обратился ко всем православным христианам с призывом встать на защиту Родины. Действовавшие приходы собирали средства на оборону и нужды фронта. При участии Церкви были укомплектованы танковая колонна «Дмитрий Донской» и авиационная эскадрилья «Александр Невский».

В блокадном Ленинграде возобновилось массовое молитвенное обращение людей к Богу. Из десяти церквей, действовавших в осажденном городе, девять сохранились до наших дней. Всю войну в осажденном городе провел митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), будущий Патриарх. В 1943 году, впервые за все годы советской власти, двенадцати священнослужителям были вручены правительственные награды – медали «За оборону Ленинграда».

Режим работы музея: пн-пт с 10:00 до 16:00. Запись для посещения – по телефону 274-86-83. Выставка продлится до конца мая.

Сайт музея – http://eparhiyamuseum.ru/

В лекции с презентацией о жизни святой будут даны ответы на вопросы:

В лекции с презентацией о жизни святой будут даны ответы на вопросы:

ИРИНА СЕЧИНА

ИРИНА СЕЧИНА

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский принял участие в церемонии открытия выставки «Духовенство в войнах Отечества» …

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский принял участие в церемонии открытия выставки «Духовенство в войнах Отечества» …

жертвовали, собирали вещи для солдат. Мы должны помнить о подвиге священнослужителей. Защита Отечества касалась всех граждан страны. Мы благодарны духовенству, которое жило в то время и принимало участие в защите Отечества. На выставке собраны реликвии из частных коллекций, многие коллекционеры безвозмездно их передали, чтобы мы вспоминали о тех, кто совершал подвиг».

жертвовали, собирали вещи для солдат. Мы должны помнить о подвиге священнослужителей. Защита Отечества касалась всех граждан страны. Мы благодарны духовенству, которое жило в то время и принимало участие в защите Отечества. На выставке собраны реликвии из частных коллекций, многие коллекционеры безвозмездно их передали, чтобы мы вспоминали о тех, кто совершал подвиг».

Он рассказал, что на выставке представлено около семидесяти экспонатов. В основном это предметы из частных коллекций, часть – из музейной экспозиции. Вещи пришли разными путями: например, некоторые из них – иерейский крест, потир – были принесены в пункты приема цветных металлов. Есть предметы, найденные при разборе старых домов. Дореволюционная медаль «За усердие» – семейная реликвия клирика храма Смоленской иконы Божией Матери протоиерея Игоря Есипова. Как-то, еще в советское время, задолго до прославления царской семьи, отец Игорь решил дома отслужить литию по царской семье. Вечером он пошел освящать квартиру, хозяйка которой, пожилая женщина, вручила ему эту медаль с профилем Императора Николая II, причем оказалось, что это был день расстрела царской семьи – отец Игорь об этом не знал.

Он рассказал, что на выставке представлено около семидесяти экспонатов. В основном это предметы из частных коллекций, часть – из музейной экспозиции. Вещи пришли разными путями: например, некоторые из них – иерейский крест, потир – были принесены в пункты приема цветных металлов. Есть предметы, найденные при разборе старых домов. Дореволюционная медаль «За усердие» – семейная реликвия клирика храма Смоленской иконы Божией Матери протоиерея Игоря Есипова. Как-то, еще в советское время, задолго до прославления царской семьи, отец Игорь решил дома отслужить литию по царской семье. Вечером он пошел освящать квартиру, хозяйка которой, пожилая женщина, вручила ему эту медаль с профилем Императора Николая II, причем оказалось, что это был день расстрела царской семьи – отец Игорь об этом не знал.