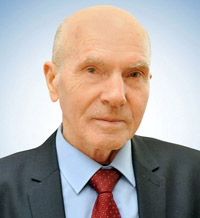

ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВ

писатель

ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

Пасха – самый любимый и масштабный праздник России минувших веков. Вспомним, какими традициями был обрамлен он в минувшие столетия.

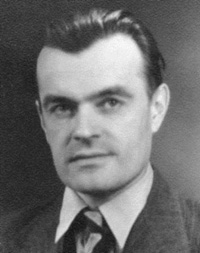

Герой нашего рассказа родился 07 ноября 1887 год. Несомненно, что свои истоки он берет на Руси практически с принятием христианства, и к веку XVI праздник уже имел свои устоявшиеся традиции и обычаи.

Сам праздник необходимо рассматривать только в объёме «общей картины», включающей в себя целую череду предшествующих событий-только так он раскрывает свой всеобъемлющий смысл.

Началом пути к этому празднику можно смело считать Масленицу, как последнего «мирского» праздника перед Великим постом. В масленичную неделю, народы, словно в детстве, беззаботно устраивают гуляния, лакомятся всевозможными блюдами, катаются на санях, штурмуют снежные крепости, водят хороводы, даже сжигают чучела, перед вступлением «во взрослую жизнь» Великого поста. Этот период больше напоминает уже взрослую и ответственную жизнь, ограничение себя в развлечениях ради совершенствования духовного, покаяние, забота о ближних, рассудительность, изучение Писания и Предания, и все то, к чему призывает Церковь Христова.

Отдельным событием Великого поста стоит Вербное воскресенье (Вход Господа в Иерусалим).

В Москве 16-17 веков в этот день проходила мистерия государственного масштаба. Патриарх, в белом облачении, на глазах всего народа, выезжал из Кремля в храм Покрова (более известного в народе как храм Василия Блаженного) на ослике, которого вел под уздцы сам царь. Священники, в соответствующем облачении, с хоругвями и песнопениями возглавляли эту процессию, бояре с иконами в руках шли вслед за царем и Патриархом. Стрельцы бросали под ноги процессии свои праздничные кафтаны (специально выдаваемые им для этого в этот день) и яркие ткани… Впрочем, сей образный и нарочито-показательный пример «тандема царь-Патриарх», закончился с приходом к власти Петра Первого. При Петре подобная образность исключалась, и дозволялись лишь народные увеселения. Города были заполнены «вербными ярмарками», где продавались как к этому празднику, так и к приближающемуся празднованию Пасхи: и галантерея, и цветы, и павлиньи перья, и свечи, огромное разнообразие свистулек, и многочисленные игрушки, и, разумеется, пучки и букеты вербы…

В Петербурге первое «вербное воскресение» (как и первая Пасха) отмечались в 1708 году. Впрочем, учитывая то, что город еще только строился, праздники практически не отмечались. Учитывая страсть Петра Первого к морю, то «пасхальные гуляния» проводились, преимущественно, на лодках и судах разного размера. С 1718 года Пасха в новой столице праздновалась уже церемониально. Центром торжеств был Троицкий собор близ Петропавловской крепости (с этой же крепости впервые палила в честь праздника дюжина пушек).

Куда пышнее Пасха стали отмечаться, начиная с царствования Анны Иоанновны, бывшей не только куда более воцерковленной чем ее покойный дядя, но так же масштабно придававшей новой столице блеск и создававшей настоящий «европейский» двор. В праздничные дни дворцы, Петропавловскую крепость и улицы старались иллюминировать (жителям было предписано ставить на окнах фонари и свечи). Полковые оркестры играли неустанно на площадях и в парках. Ярмарки и гуляния в Петербурге устраивались на Марсовом поле, Адмиралтейской и Театральной площадях.

Куда пышнее Пасха стали отмечаться, начиная с царствования Анны Иоанновны, бывшей не только куда более воцерковленной чем ее покойный дядя, но так же масштабно придававшей новой столице блеск и создававшей настоящий «европейский» двор. В праздничные дни дворцы, Петропавловскую крепость и улицы старались иллюминировать (жителям было предписано ставить на окнах фонари и свечи). Полковые оркестры играли неустанно на площадях и в парках. Ярмарки и гуляния в Петербурге устраивались на Марсовом поле, Адмиралтейской и Театральной площадях.

Катались с горок, на каруселях, особо распространённым развлечением были катания на качелях. Так же на ярмарках стояли балаганы, где давали различные представления на Масленицу и Пасху: от цирковых и театральных, до, появившихся в конце 19 века, косморамно-диорамных и кинематографических.

После Масленицы ярмарки и театры закрывались, качели-балаганы разбирались и убирались до Пасхи. Лишь Вербное воскресенье было небольшой радостной отдушиной посреди суровой жизни поста. Затем наступала Страстная седмица… Весь народ внимал проповедям священнослужителей о смысле происходящих в Новом Завете событий, день за днем вспоминая все, что произошло более двух тысяч лет назад… Через страдания, смерть, маловерие, надежды, страх – к Величайшему Чуду христианского учения. Центру Библейской истории и смысла… «Праздника праздников и торжества из торжеств».

Готовились к нему, разумеется, заранее. Красили яйца, пекли куличи, готовили пасху и прочие праздничные блюда, покупали подарки для друзей и родственников…

Здесь стоит сказать несколько слов о традициях всех перечисленных выше приготовлений.

Традиция печь пасхальный хлеб (кулич) пришла к нам из Греции и в дословном переводе означает «хлеб круглой формы». Как известно, Спаситель с учениками, на Пасху ел пресную мацу, а в греческих храмах и монастырях этому хлебу придали форму цилиндра (артос), и в Европе (и особенно в России) эта традиция прижилась и многократно разнообразилась. В монастырях артос выпекают сами, освящают и раздают верующим. Кулич – как символический артос – выпекают дома, или покупают в магазине, затем приносят домой и едят в кругу семьи или близких.

Традиция печь пасхальный хлеб (кулич) пришла к нам из Греции и в дословном переводе означает «хлеб круглой формы». Как известно, Спаситель с учениками, на Пасху ел пресную мацу, а в греческих храмах и монастырях этому хлебу придали форму цилиндра (артос), и в Европе (и особенно в России) эта традиция прижилась и многократно разнообразилась. В монастырях артос выпекают сами, освящают и раздают верующим. Кулич – как символический артос – выпекают дома, или покупают в магазине, затем приносят домой и едят в кругу семьи или близких.

Пасха (творожная) –особое блюдо, которое готовится один раз в году. Имеет форму усеченной пирамиды и символизирует Гроб Господень.

Надо особо отметить, что на Руси всегда была разнообразная и удивительно вкусная кухня, к сожалению ныне вытесняемая всякими фастфудами и полуфабрикатами. Остались тысячи и тысячи книг со старинными рецептами, которые совсем не сложно адоптировать к нашим условиям. В том числе, существует огромное количество рецептов для пасхального застолья. Не поленитесь заглянуть в бабушкину книги и рецепты-вы будете невероятно удивлены… Впрочем, история и традиция русской кухни-история отдельной статьи (и не одной).

Подарки для друзей и близких были разнообразные, но всегда «с оттенком» данного праздника. Парфюмерия с «весенними» ароматами, воздушные шары красного цвета, шкатулки-зеркальца-открытки и прочие мелочи с изображением пасхальных мотивов, и, разумеется, пасхальные яйца.

Пасхальные яйца-отдельная и разнообразная пасхальная традиция, ставшая неотъемлемой приметой этого Праздника. Истоки она берет из всей известной народной сказки-легенды о встрече Марии Магдалины с императором Тиберием.

В средневековой Руси, князья и цари дарили родственникам и особо приближенным лицам гусиные яйца, раскрашенные и расписанные придворными мастерами. Согласно историческим преданиям, для царя Алексея Михайловича, придворный мастер-«богомаз» Богдан Салтанов («иноземный дворянин» армянин из Персии, принявший православие и ставший главным мастером Оружейной палаты), на Пасху сделал три блюда с искусно расписанными деревянными яйцами. Это и положило начало традиции дарить яйца из хрусталя, драгоценных металлов, дерева и пр.

На Западе, с конца 17 века, так же было широко распространена традиция дарить пасхальные яйца из хрусталя, стекла, фарфора и драгоценных металлов. Причем, они изготавливались больше для практического применения: в виде шкатулок, флаконов для духов, пудры и проч. Так же, для подарков высшего сословия, изготовлялись пасхальные ювелирные изделия в виде яиц, в которых, по типу матрешки, скрывались курочки и цыплята, а в них-короны, кольца и цепочки…

На Западе, с конца 17 века, так же было широко распространена традиция дарить пасхальные яйца из хрусталя, стекла, фарфора и драгоценных металлов. Причем, они изготавливались больше для практического применения: в виде шкатулок, флаконов для духов, пудры и проч. Так же, для подарков высшего сословия, изготовлялись пасхальные ювелирные изделия в виде яиц, в которых, по типу матрешки, скрывались курочки и цыплята, а в них-короны, кольца и цепочки…

В 1885 году, по заказу Императора Александра Третьего, ювелирный мастер Карл Фаберже изготовил для подарка Императрице Марии Федоровне первое из своих легендарных пасхальных яиц – «Курочка» (покрытое снаружи белой эмалью, а внутри, в «желтке» из матового золота находилась золотая курочка, внутри которой помещалась копия Императорской короны с бриллиантами и цепочка с рубиновым кулоном). Императрице так понравился этот подарок, что Александр Третий, а за ним и Николай Второй взяли это в традицию, и каждую весну, на Пасху, женщины Императорского Дома Романовых, получали подобные сувениры…

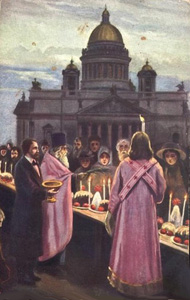

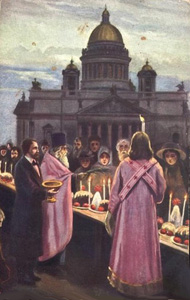

Вечером, в субботу, города буквально замирали в безлюдии: народ готовил праздничные столы и подарки. Часов в 10-11, улицы оживали: бесконечные толпы народа тянулись к храмам и монастырям. Народ шел в самых нарядных и лучших одеждах, все несли с собой пока еще не зажжённые свечи, обернутые в плотную, разноцветную бумагу от ветра, или установленные в фонарях (огонь, полученный из храма старались донести до домашних лампад). Улицы зажигались праздничной иллюминацией, на растянутыми между домами и уличными фонарями проволоке и веревках висели разноцветные фонарики, шары и гирлянды. В Петербурге, центром городского празднования становилось огромное пространство вокруг Исаакиевского собора. Далее следовало интересное явление, которое можно было увидеть только в столице, и только в очень ограниченные праздники: Пасхальную ночь, тезоименитство Императора и особо торжественные дни. Дело в скульптурах ангелов на крыше собора. Каждая из четырёх скульптурных композиций по углам храма, представляет собой двух коленопреклонённых ангелов у подножия огромного светильника с чашей наверху. К началу богослужения эти чаши, с подведенными к ним газовыми трубами, зажигались, освещая все пространство вокруг храма, и видимые, практически, со всех концов города. Зрелище было потрясающее…

Сами храмы изнутри украшались цветами и зелеными ветвями…

Сами храмы изнутри украшались цветами и зелеными ветвями…

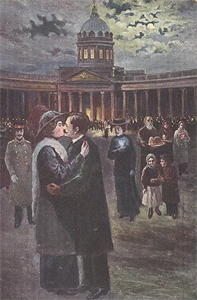

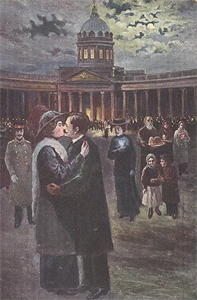

В Пасхальную ночь храмы не могли вместить всех прихожан, и огромные толпы людей стояли вокруг церквей и соборов. Народ ждал самого ответственного момента: крестного хода. Когда духовенство, в праздничном облачении, с хоругвями и иконами завершало обход храмов, наконец раздавалось торжествующее: «Христос Воскресе!!!» и многотысячная толпа отвечала: «Воистину Воскресе!!» … Ночь страны наполнялась колокольным благовестом, от Петропавловской крепости неслись раскаты пушечных салютов…По окончанию службы все расходились по домам, унося горящие свечи, что бы зажечь лампады перед иконами…

Наутро вновь начинали работать убранные с Масленицы балаганы и ярмарки. Города и села наполнялись колокольным звоном… Для детворы в этот день делался исключительный подарок: им разрешалось звонить в церковные колокола. Весь день, возле церковных колоколен стояли толпы мальчишек и девчонок, по одиночке, и даже скопом (если у одного раскачать силенок не хватало), трезвонящие в средние и малые колокола.

«Трудно и взрослому раскачать его массивный язык; мальчишкам это приходится делать артелью. Восемь, десять, двенадцать упорных усилий и, наконец, – баммм… Такой оглушительный, такой ужасный, такой тысячезвучный медный рев, что больно становится в ушах и дрожит каждая частичка тела. Это ли не удовольствие?» (А. Куприн).

Увы! – эта традиция, вызывающая у малышей и подростков целый взрыв положительных эмоций, ныне практически забыта…

Увы! – эта традиция, вызывающая у малышей и подростков целый взрыв положительных эмоций, ныне практически забыта…

Светлая Седмица была неделей не рабочей. Всю неделю Россия гуляла: от столицы, до самых дальних окраин. Катания на лошадях и лодках, качели, карусели, театральные премьеры, роскошные балы в дворянских и офицерских собраниях, бесконечные визиты с поздравлениями и обильными застольями…

У детворы любимой игрой в эти дни было «катание яиц»: отгораживалась небольшой ровный участок с разложенными по нему яйцами, под углом устанавливался желобок, с которого и катали яйцо – каких яиц коснется яйцо игрока, тот те и забирает (впрочем, в этой игре существовало много вариантов и правил). Ну, и, разумеется, безудержная детвора ходила с шишками на лбах, набитых друг дружке крутыми яйцами в мини-баталиях – куда же без этого?..

Особенно много в эту неделю собирали многочисленные благотворительные аукционы – тоже, к сожалению, изрядно уменьшившаяся и почти позабытая традиция тех далеких дней… Ярмарки, со сбором для детей-сирот, больных, престарелых… Купцы и дворяне щедро жертвовали обездоленным, инвалидам и на дома презрения. Церковь собирала пожертвования на образование и помощь нуждающимся… В эти дни рука дающего была особо щедра…

Не будем забывать и мы, дорогие братья и сестры, о тех, кому нелегко даже в этот светлый праздник. Помощь обездоленным, осиротевшим и нуждающимся- лучший способ восславить Христа!..

С праздником вас!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

И вот, когда они утром, взяв пустые мешки, отправились в очередной поход соседка по квартире – бабушка, жена и мать названных выше лиц, дала мне читать Новый Завет в русском переводе. Я читала, хотя плохо понимала смысл читаемого. Но душа трепетала перед Богом! Если попробовать сейчас выразить то душевное состояние, то будет так: «Вот Бог в слове Божием Святого Писания, а вот души и жизнь моих родных, которые в Твоей руке, Боже. То ли вернутся они домой, то ли нет. А если вернутся, то отдохнув, опять надо идти на то поле смерти». И пока они ходили часа 4-5, чтение Святой Книги не прекращалось. Пришли, живые. Слава Богу! Даже еще с мешками! В чтении можно сделать перерыв. Опять пошли – опять книгу в руки: молиться-то тогда я не умела… И как же Господь тогда сохранил их! Что приходилось им пережить в те страшные дни, часы! Начнут рассказывать – слушать ужасно. Вот оно чудо Божие! Вот оно – быть в пекле огня, как отроки еврейские в пещи, и выйти неопаленными!

И вот, когда они утром, взяв пустые мешки, отправились в очередной поход соседка по квартире – бабушка, жена и мать названных выше лиц, дала мне читать Новый Завет в русском переводе. Я читала, хотя плохо понимала смысл читаемого. Но душа трепетала перед Богом! Если попробовать сейчас выразить то душевное состояние, то будет так: «Вот Бог в слове Божием Святого Писания, а вот души и жизнь моих родных, которые в Твоей руке, Боже. То ли вернутся они домой, то ли нет. А если вернутся, то отдохнув, опять надо идти на то поле смерти». И пока они ходили часа 4-5, чтение Святой Книги не прекращалось. Пришли, живые. Слава Богу! Даже еще с мешками! В чтении можно сделать перерыв. Опять пошли – опять книгу в руки: молиться-то тогда я не умела… И как же Господь тогда сохранил их! Что приходилось им пережить в те страшные дни, часы! Начнут рассказывать – слушать ужасно. Вот оно чудо Божие! Вот оно – быть в пекле огня, как отроки еврейские в пещи, и выйти неопаленными!

Куда пышнее Пасха стали отмечаться, начиная с царствования Анны Иоанновны, бывшей не только куда более воцерковленной чем ее покойный дядя, но так же масштабно придававшей новой столице блеск и создававшей настоящий «европейский» двор. В праздничные дни дворцы, Петропавловскую крепость и улицы старались иллюминировать (жителям было предписано ставить на окнах фонари и свечи). Полковые оркестры играли неустанно на площадях и в парках. Ярмарки и гуляния в Петербурге устраивались на Марсовом поле, Адмиралтейской и Театральной площадях.

Куда пышнее Пасха стали отмечаться, начиная с царствования Анны Иоанновны, бывшей не только куда более воцерковленной чем ее покойный дядя, но так же масштабно придававшей новой столице блеск и создававшей настоящий «европейский» двор. В праздничные дни дворцы, Петропавловскую крепость и улицы старались иллюминировать (жителям было предписано ставить на окнах фонари и свечи). Полковые оркестры играли неустанно на площадях и в парках. Ярмарки и гуляния в Петербурге устраивались на Марсовом поле, Адмиралтейской и Театральной площадях. Традиция печь пасхальный хлеб (кулич) пришла к нам из Греции и в дословном переводе означает «хлеб круглой формы». Как известно, Спаситель с учениками, на Пасху ел пресную мацу, а в греческих храмах и монастырях этому хлебу придали форму цилиндра (артос), и в Европе (и особенно в России) эта традиция прижилась и многократно разнообразилась. В монастырях артос выпекают сами, освящают и раздают верующим. Кулич – как символический артос – выпекают дома, или покупают в магазине, затем приносят домой и едят в кругу семьи или близких.

Традиция печь пасхальный хлеб (кулич) пришла к нам из Греции и в дословном переводе означает «хлеб круглой формы». Как известно, Спаситель с учениками, на Пасху ел пресную мацу, а в греческих храмах и монастырях этому хлебу придали форму цилиндра (артос), и в Европе (и особенно в России) эта традиция прижилась и многократно разнообразилась. В монастырях артос выпекают сами, освящают и раздают верующим. Кулич – как символический артос – выпекают дома, или покупают в магазине, затем приносят домой и едят в кругу семьи или близких. На Западе, с конца 17 века, так же было широко распространена традиция дарить пасхальные яйца из хрусталя, стекла, фарфора и драгоценных металлов. Причем, они изготавливались больше для практического применения: в виде шкатулок, флаконов для духов, пудры и проч. Так же, для подарков высшего сословия, изготовлялись пасхальные ювелирные изделия в виде яиц, в которых, по типу матрешки, скрывались курочки и цыплята, а в них-короны, кольца и цепочки…

На Западе, с конца 17 века, так же было широко распространена традиция дарить пасхальные яйца из хрусталя, стекла, фарфора и драгоценных металлов. Причем, они изготавливались больше для практического применения: в виде шкатулок, флаконов для духов, пудры и проч. Так же, для подарков высшего сословия, изготовлялись пасхальные ювелирные изделия в виде яиц, в которых, по типу матрешки, скрывались курочки и цыплята, а в них-короны, кольца и цепочки… Сами храмы изнутри украшались цветами и зелеными ветвями…

Сами храмы изнутри украшались цветами и зелеными ветвями… Увы! – эта традиция, вызывающая у малышей и подростков целый взрыв положительных эмоций, ныне практически забыта…

Увы! – эта традиция, вызывающая у малышей и подростков целый взрыв положительных эмоций, ныне практически забыта…

Владимир Мономах — выдающаяся личность древней Руси, виднейший государственный деятель, крепко стоявший на страже интересов Русской земли, человек большого ума и литературного таланта. Он снискал преданную любовь к себе и большое уважение у своих современников и в потомстве.

Владимир Мономах — выдающаяся личность древней Руси, виднейший государственный деятель, крепко стоявший на страже интересов Русской земли, человек большого ума и литературного таланта. Он снискал преданную любовь к себе и большое уважение у своих современников и в потомстве. Давать клятву он советует только в том случае, если клянущийся может её сдержать, но, поклявшись, нужно соблюдать обещание, чтобы не погубить своей души. Он не рекомендует детям спасать свою душу ни в отшельничестве, ни в монастыре, ни в посте, а лишь покаянием, слезами и милостыней. Особенно настойчиво Мономах советует защищать всех обездоленных и призывает к снисхождению даже по отношению к преступникам.

Давать клятву он советует только в том случае, если клянущийся может её сдержать, но, поклявшись, нужно соблюдать обещание, чтобы не погубить своей души. Он не рекомендует детям спасать свою душу ни в отшельничестве, ни в монастыре, ни в посте, а лишь покаянием, слезами и милостыней. Особенно настойчиво Мономах советует защищать всех обездоленных и призывает к снисхождению даже по отношению к преступникам.

егодня мы с Вами окажемся в удивительной стране в которой не только цветы умеют разговаривать, но и даже Пасхальные куличи, Пасхальные яйца и Творожные Пасхи. Был последний день зимы. Но зима совершенно не хотела уходить. Зима обиделась на всех, она посчитала, что ее любят меньше, чем другие времена года. Она решила остановить время. Но если будет все время зима, тогда может не наступить Пасха. Для того чтобы окончательно остановить время, зиме необходимо было не дать вербе распуститься.

егодня мы с Вами окажемся в удивительной стране в которой не только цветы умеют разговаривать, но и даже Пасхальные куличи, Пасхальные яйца и Творожные Пасхи. Был последний день зимы. Но зима совершенно не хотела уходить. Зима обиделась на всех, она посчитала, что ее любят меньше, чем другие времена года. Она решила остановить время. Но если будет все время зима, тогда может не наступить Пасха. Для того чтобы окончательно остановить время, зиме необходимо было не дать вербе распуститься. Путь Пасхального яйца и кулича был очень длинный и наконец они попали в царство зимы. Зима их не собиралась принимать. Перед ними оказалась ледяная дверь, как они не старались, дверь не удалось открыть. Тогда они вспомнили про спички. Через несколько минут они оказались внутри ледяного дворца и увидели Зиму. Они не стали с ней ссориться, а вместо этого пригласили на празднование Пасхи. Зиме стало стыдно за свой поступок, остановка времени прекратилась. Снег начал таять, появились подснежники, в сказочной оранжереи распустились розы, хризантемы, расцвела сирень. На главной вербе появились почки.

Путь Пасхального яйца и кулича был очень длинный и наконец они попали в царство зимы. Зима их не собиралась принимать. Перед ними оказалась ледяная дверь, как они не старались, дверь не удалось открыть. Тогда они вспомнили про спички. Через несколько минут они оказались внутри ледяного дворца и увидели Зиму. Они не стали с ней ссориться, а вместо этого пригласили на празднование Пасхи. Зиме стало стыдно за свой поступок, остановка времени прекратилась. Снег начал таять, появились подснежники, в сказочной оранжереи распустились розы, хризантемы, расцвела сирень. На главной вербе появились почки.

До победы нам бороться

До победы нам бороться

О

О Наступил, дорогие ребята, Великий пост. Особенное время для православных христиан. Тело становится легче, мысли ‒ спокойнее, а душа будто снова обретает крылья радости.

Наступил, дорогие ребята, Великий пост. Особенное время для православных христиан. Тело становится легче, мысли ‒ спокойнее, а душа будто снова обретает крылья радости. Великий пост разделен на семь недель ‒ седмин, и каждая из них заканчивается воскресным днем со своим прекрасным названием. Так седмица за седмицей, с Божией помощью, и пройдем мы весь Великий пост.

Великий пост разделен на семь недель ‒ седмин, и каждая из них заканчивается воскресным днем со своим прекрасным названием. Так седмица за седмицей, с Божией помощью, и пройдем мы весь Великий пост.