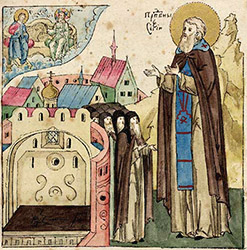

ПОВЕСТЬ О ПРЕПОДОБНОМ СЕРГИИ

![]()

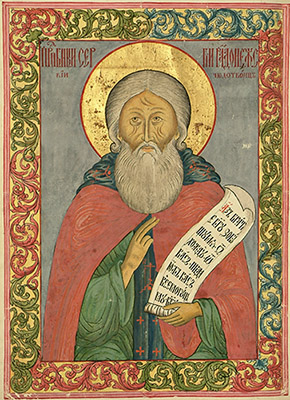

есяца сентября в 25 день, на память преподобной Евфросинии, преставился преподобный Сергий Радонежский — тихий, кроткий, смиренный и прочее.

Не знаю, как смогу описать его житие. Потому что измлада возлюбил он Бога и постоянно говорил: «Господи, дай мне с младых лет трудиться для тебя! Господи, прими меня и возьми меня к себе, причти меня к избранному стаду Твоему, нищ я перед  Тобой! И с юности избавь меня, Господи, от всякой нечистоты и скверны плотской и душевной, и сподоби меня, Господи, соблюдать святость перед лицом Твоим! Пусть сердце — мое вознесется к Тебе, Господи, и вся сладость мира сего не будет усладой мне, и вся красота житейская не коснется меня, но унесется душа моя вслед за Тобой, и примет меня десница Твоя. Да не усладят меня красоты мирские и не введут в искушение, и не буду я желать радоваться радостью мира сего, но наполни меня, Господи, радостью духовной, радостью неизреченной, сладостью божественной, и пусть Дух Твой благой наставит меня на путь праведный!» Старцы же и прочие люди, видевшие такое рвение юноши, удивлялись, говоря: «Что будет с юношей этим, если таким даром добродетели наделил его Бог с младенчества?».

Тобой! И с юности избавь меня, Господи, от всякой нечистоты и скверны плотской и душевной, и сподоби меня, Господи, соблюдать святость перед лицом Твоим! Пусть сердце — мое вознесется к Тебе, Господи, и вся сладость мира сего не будет усладой мне, и вся красота житейская не коснется меня, но унесется душа моя вслед за Тобой, и примет меня десница Твоя. Да не усладят меня красоты мирские и не введут в искушение, и не буду я желать радоваться радостью мира сего, но наполни меня, Господи, радостью духовной, радостью неизреченной, сладостью божественной, и пусть Дух Твой благой наставит меня на путь праведный!» Старцы же и прочие люди, видевшие такое рвение юноши, удивлялись, говоря: «Что будет с юношей этим, если таким даром добродетели наделил его Бог с младенчества?».

Отрок предобрый, сын предробрых родителей, подвижник, которого всегда помнят, произошел от благоверных родителей доброго рода. Вырос, как от доброго корня поросль произрастает добрая, приняв в себя все достоинства корня этого. С младых ногтей он был как сад благородный, и процветая, как плод бесценный. Был этот отрок красивым и благонравным. Взрослея, только в добрых делах преуспевал.

Как поведать и о прочих его добродетелях: о спокойствии, кротости, любви к молчанию, о смирении, негневливости, простоте без ухищрений? Равную любовь питал он ко всем людям, никогда не гневался, никому не противоречил, не обижался, не проявлял слабость, не смеялся; а если и хотелось ему улыбнуться случалось и такое, то он делал это целомудренно и сдержанно.

<В конце жизни>… служил святой божественную литургию. Тогда параклесиархом[i] был <…> Симон, совершенный в добродетелях, которого святой Сергий сам благословил на совершенное житие, и он помогал святому. И этот Симон видит чудное видение: божественный огонь обошел святой жертвенник, осенил престол, пройдя по кругу святую трапезную, потом трижды обошел святого, казалось, что этот огонь объял его с головы до ног. И когда святой хотел причаститься, тот огонь светился, как некая божественная плащаница, и вошёл в святой потир. И так святой им и причастился. Симон поразился этому неизреченному видению и затрепетал от страха. Когда же преподобный отошел от святого жертвенника, и, поняв Духом святым, что тот Симон тоже сподобился видеть это видение, призвав его, сказал: «Чадо Симон, что ты так устрашился духом?»

<В конце жизни>… служил святой божественную литургию. Тогда параклесиархом[i] был <…> Симон, совершенный в добродетелях, которого святой Сергий сам благословил на совершенное житие, и он помогал святому. И этот Симон видит чудное видение: божественный огонь обошел святой жертвенник, осенил престол, пройдя по кругу святую трапезную, потом трижды обошел святого, казалось, что этот огонь объял его с головы до ног. И когда святой хотел причаститься, тот огонь светился, как некая божественная плащаница, и вошёл в святой потир. И так святой им и причастился. Симон поразился этому неизреченному видению и затрепетал от страха. Когда же преподобный отошел от святого жертвенника, и, поняв Духом святым, что тот Симон тоже сподобился видеть это видение, призвав его, сказал: «Чадо Симон, что ты так устрашился духом?»

Он же ему ответил: «Очень устрашился, увидев это чудное видение, божественный огонь, а еще больше, благодать Святого Духа действующую с тобою». Святой сказал ему: «Никому не рассказывай, что видел, пока Бог не позаботится обо мне и не заберет меня от мира сего. И давай вместе воздадим хвалу Богу, творящему дивные и преславные дела, которые мы видели своими глазами».

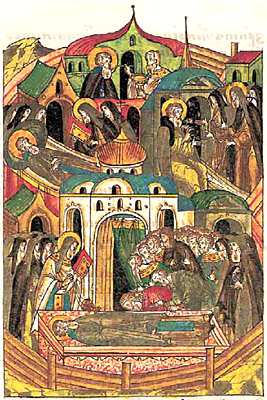

После этого почувствовав скорое свое отшествие к Богу, поучив братию о полезном и поставив им вместо себя игумена по имени Никон, завещал ему хранить предания и уставы монастырские. И причастившись святых Тайн, и сказав: «Господи, в руце твои предаю дух мой», преставился, отойдя к Господу в 6900 (1392) год месяца сентября в 25 день. Всего от рождения прожил 78 лет. И положен был в монастыре, созданном им, и много исцелений подавал приходящим к нему с верой.

[i] церковный причетник, зажигающий свечи и лампады, прислуживающий в алтаре и звонящий на колокольне

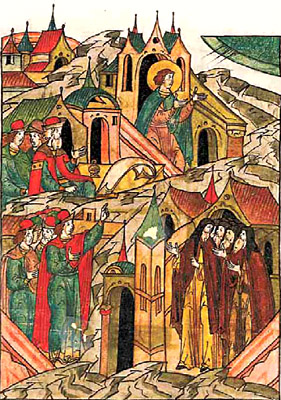

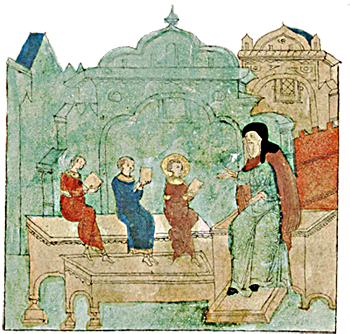

Лицевой летописный свод XVI века

царя Ивана Грозного для обучения царских детей

Проскомидия. Подготовка хлеба и вина к Таинству Евхаристии. Здесь нами вспоминается и нам является крестная смерть Господа Иисуса Христа, Его ЖЕРТВА ради нашего спасения. На проскомидии в первый раз прочитываются записки, поданные нами в алтарь, а из просфор вынимаются частицы в воспоминание о Божией Матери и святых, а также о здравии и упокоении перечисленных в записках людей. Эти частицы священник кладет на дискос рядом с Агнцем, вырезанным из самой большой, Агничной просфоры. В Таинстве Евхаристии именно эта часть хлеба — Агнец — станет Телом Господа Иисуса Христа. Таким образом, на проскомидии вся Церковь символически собирается вокруг Агнца-Христа на дискосе.

Проскомидия. Подготовка хлеба и вина к Таинству Евхаристии. Здесь нами вспоминается и нам является крестная смерть Господа Иисуса Христа, Его ЖЕРТВА ради нашего спасения. На проскомидии в первый раз прочитываются записки, поданные нами в алтарь, а из просфор вынимаются частицы в воспоминание о Божией Матери и святых, а также о здравии и упокоении перечисленных в записках людей. Эти частицы священник кладет на дискос рядом с Агнцем, вырезанным из самой большой, Агничной просфоры. В Таинстве Евхаристии именно эта часть хлеба — Агнец — станет Телом Господа Иисуса Христа. Таким образом, на проскомидии вся Церковь символически собирается вокруг Агнца-Христа на дискосе.

Т

Т У

У

Господь благоволил, чтобы мы через наших родителей появились на свет. Какие они? За это они будут отвечать перед Богом, но они будут отвечать и за нас. А мы за них не отвечаем. Мы будем отвечать за то, как мы их почитали.

Господь благоволил, чтобы мы через наших родителей появились на свет. Какие они? За это они будут отвечать перед Богом, но они будут отвечать и за нас. А мы за них не отвечаем. Мы будем отвечать за то, как мы их почитали. Е

Е

аннего детства мы слышим рассказы и сказки о прекрасной белоснежной птице, которой поэты посвящают свои стихи, народ – песни и сказки, композиторы – музыку. Любо смотреть, как она гордо рассекает широкой грудью водную гладь, величаво неся на грациозно изогнутой шее изящную голову. Клюв чуть опущен к воде, сам он красный, а у основания, перед самым лбом, вздувается приметной черной шишкой. Это лебедь-шипун, который в естественных условиях встречается крайне редко.

аннего детства мы слышим рассказы и сказки о прекрасной белоснежной птице, которой поэты посвящают свои стихи, народ – песни и сказки, композиторы – музыку. Любо смотреть, как она гордо рассекает широкой грудью водную гладь, величаво неся на грациозно изогнутой шее изящную голову. Клюв чуть опущен к воде, сам он красный, а у основания, перед самым лбом, вздувается приметной черной шишкой. Это лебедь-шипун, который в естественных условиях встречается крайне редко.

Н

Н

Отрешенно и безгрешно

Отрешенно и безгрешно

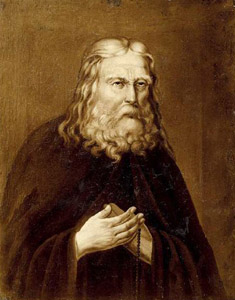

19 июля 1759 г. В семье купца Исидора его жена Агафия родила сына. Младенца окрестили и нарекли Прохором.

19 июля 1759 г. В семье купца Исидора его жена Агафия родила сына. Младенца окрестили и нарекли Прохором. Однажды, когда Прохору было 7 лет, мать взяла его посмотреть строительство собора. Они поднялись на самый верх колокольни. И вдруг мальчик упал на землю, но остался невредим. Так с самого детства Бог хранил Своего избранника.

Однажды, когда Прохору было 7 лет, мать взяла его посмотреть строительство собора. Они поднялись на самый верх колокольни. И вдруг мальчик упал на землю, но остался невредим. Так с самого детства Бог хранил Своего избранника. Отец Серафим так сильно укрепил свой дух, что Господь Бог вернул ему тот высокий дар, который Адам имел в раю, когда дикие звери и птицы повиновались ему. И старец Серафим любил их и заботился о них. Много раз люди видели, как он кормил большого медведя, который понимал все слова и команды отца Серафима. Отец Серафим прожил в лесу 15 лет. Там было два больших камня: один камень в его избушке, другой камень был в лесу. 3 года с утра до вечера Серафим молился на коленях на камне в избушке. По ночам он молился на коленях на камне в лесу. Он молился словами евангельского мытаря: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!». (Лк.18:13) 1000 дней и 1000 ночей в любую погоду: когда было холодно, когда было жарко, когда шел дождь, когда шел снег.

Отец Серафим так сильно укрепил свой дух, что Господь Бог вернул ему тот высокий дар, который Адам имел в раю, когда дикие звери и птицы повиновались ему. И старец Серафим любил их и заботился о них. Много раз люди видели, как он кормил большого медведя, который понимал все слова и команды отца Серафима. Отец Серафим прожил в лесу 15 лет. Там было два больших камня: один камень в его избушке, другой камень был в лесу. 3 года с утра до вечера Серафим молился на коленях на камне в избушке. По ночам он молился на коленях на камне в лесу. Он молился словами евангельского мытаря: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!». (Лк.18:13) 1000 дней и 1000 ночей в любую погоду: когда было холодно, когда было жарко, когда шел дождь, когда шел снег. Однажды старец Серафим рубил дрова в лесу. Вдруг три неизвестных человека напали на него, требуя денег. Разбойники жестоко избили старца, оставили его, истекающего кровью на земле, и вошли в избушку искать деньги. Но в избушке разбойники нашли только икону и несколько книг. Тогда они поняли, что убили праведника. Они испугались и убежали прочь.

Однажды старец Серафим рубил дрова в лесу. Вдруг три неизвестных человека напали на него, требуя денег. Разбойники жестоко избили старца, оставили его, истекающего кровью на земле, и вошли в избушку искать деньги. Но в избушке разбойники нашли только икону и несколько книг. Тогда они поняли, что убили праведника. Они испугались и убежали прочь. Батюшка Серафим умер 2 января 1833 года и был похоронен в Сарове.

Батюшка Серафим умер 2 января 1833 года и был похоронен в Сарове.

К

К

В 945 году князь Игорь погиб от рук древлян. Наследнику престола Святославу тогда было три года, поэтому следующие 15 лет Ольга была правительницей Руси. В 957 году она приняла Крещение в Константинополе. Повествуется, что честный крест, полученный ею из руки патриарха, имел следующую надпись: «Русская земля обновилась для жизни в Боге святым крещением, принятым блаженною Ольгою».

В 945 году князь Игорь погиб от рук древлян. Наследнику престола Святославу тогда было три года, поэтому следующие 15 лет Ольга была правительницей Руси. В 957 году она приняла Крещение в Константинополе. Повествуется, что честный крест, полученный ею из руки патриарха, имел следующую надпись: «Русская земля обновилась для жизни в Боге святым крещением, принятым блаженною Ольгою». Княжеская деятельность Ольги прославилась тем, что она установила хозяйственный порядок по всей Русской земле. Княгиня начала объезжать самолично всю Русскую землю вдоль и поперек. Она устанавливала правила и порядок во всех земских делах, устраивала погосты, куда могли съезжаться гости для торговли, определяла оброки, назначала участки для ловли зверей и своей высокой справедливостью и участливым отношением к нуждам народным приобрела большую любовь по всей Русской земле. «Все на этом свете остроумная Ольга искала мудростью», — говорит летописец преподобный Нестор.

Княжеская деятельность Ольги прославилась тем, что она установила хозяйственный порядок по всей Русской земле. Княгиня начала объезжать самолично всю Русскую землю вдоль и поперек. Она устанавливала правила и порядок во всех земских делах, устраивала погосты, куда могли съезжаться гости для торговли, определяла оброки, назначала участки для ловли зверей и своей высокой справедливостью и участливым отношением к нуждам народным приобрела большую любовь по всей Русской земле. «Все на этом свете остроумная Ольга искала мудростью», — говорит летописец преподобный Нестор. Х

Х

И прямо в Чашу опустился.

И прямо в Чашу опустился.