![]() В одной удивительной стране приближалась Пасха. В этой стране происходит много чудес – люди никогда не ссорятся, а цветы и животные разговаривают.

В одной удивительной стране приближалась Пасха. В этой стране происходит много чудес – люди никогда не ссорятся, а цветы и животные разговаривают.

Мама Ольга покрасила яйца к Пасхе и оставила их на столе. Яйца получились очень красивые. Часть яиц мама окрасила в один цвет и получились крашенки. Уже были готовы драпанки, красивые пасхальные яйца с белым орнаментом. С помощью воска Ольга получила красивые писанки. На некоторые яйца вместо рисунка на поверхность яйца она нанесла мелкие пятнышки, крапинки, так были изготовлены крапанки.

Одно яйцо (малеванка) получилось самым красивым, мама расписала его с помощью пищевых красок, которые она получила из вкусных ягод. Это самое красивое пасхальное яйцо Ольга хотела подарить во время Пасхальной службы в храме, она приготовила его в подарок храму. На кухне было жарко, поэтому Ольга открыла окно. Наступил вечер, мама очень устала, поэтому она пошла спать, оставив открытым окно. Весь день за мамой Ольгой наблюдала сорока, ей так хотелось забрать самое красивое пасхальное яйцо. Ночью сорока проникла в дом. Вместо одного, она взяла несколько яиц, захватив с собой самое красивое, на которое мама Ольга потратила больше всего времени. Жадность сыграла с сорокой злую шутку, яйца оказались очень тяжелые и она уронила самое красивое яйцо пролетая над розами.

Наступило утро. Женя еще спал, а мама Ольга пошла на службу в храм. Когда Ольга пришла из храма, она решила продолжить Пасхальные приготовления.

Женя был рад, практически вся семья была в сборе: тетя Оля, бабушка Рита, дедушка Коля, прабабушка Аня, бабушка Зоя, дедушка Витя, брат Дима.

Мама пришла из кухни вся расстроенная.

– Пропало несколько пасхальных яиц и самое красивое пасхальное яйцо, которое я хотела пожертвовать храму, – сказала мама Ольга. – Нужно обязательно найти самое красивое пасхальное яйцо!

Все решили помочь маме найти пасхальное яйцо.

– Может ты случайно положила пасхальное яйцо на нижнюю полку холодильника? – спросили бабушка Рита и дедушка Коля.

Они просмотрели весь холодильник вдоль и поперек, пасхальных яиц они не нашли.

– Возможно это яйцо закатилось под стол или табуретку, – сказали тетя Оля и прабабушка Аня. Они с трудом залезли под стол, но там ничего не увидели.

– Давайте посмотрим в старом кухонном шкафу, – предложили бабушка Зоя и дедушка Витя. Они разобрали весь шкаф, но яиц там не было.

Братья Женя и Дима решили посмотреть под кроватью!

– Мы вообще ничего не нашли, – сказали ребята.

Мама была расстроена, после поисков в доме был полный кавардак! Увидев расстроенную маму Ольгу комнатная фиалка рассказала ей о сороке. Все пошли искать сороку. В саду ее не нашли. Затем все оказались в красивом парке, где в центре росло много роз, а на окраине росли деревья. Бабушка Рита, дедушка Коля, тетя Оля стали искать сороку в рябиновой аллее, а прабабушка Аня, бабушка Зоя, дедушка Витя и братья в сиреневом саду. Мама обратила внимание на розы, они такие красивые! Ей так понравилась красная роза, она подошла к ней и увидела рядом пасхальное яйцо. Произошло настоящее чудо, пасхальное яйцо не разбилось! Поиски были закончены. Мама не стала искать остальные пасхальные яйца, она решила подарить их сороке, ведь у каждого должен быть подарок к Пасхе. Затем все быстро навели в порядок в доме и пошли на службу в храм, оставив за старших в доме кошек Лину и Вики.

Наступила Пасха. Пришло много гостей. Все стали христосоваться друг с другом – мама, Женя, бабушка Рита, дедушка Коля, тетя Оля, прабабушка Аня, бабушка Зоя, дедушка Витя, брат Дима, друг семьи и соседка бабушки Риты – тетя Люда, мамина подруга – тетя Галя.

Евгений Александрович Гладков

Ольга Викторовна Гладкова

“Пасхальные и рождественские сказки”

Издательство “Невская Лавра”, 2023 г.

И когда пресуществляются святые дары, то невольно душа наша восклицает: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти». «Недоумеет всяк язык благохвалити тя по достоянию». Кто может воспеть эту великую радость? Кто мог передать? Только действительно Архангельский глас. И мы с детства навыкли этой молитве, с самого детства мы любим эту молитву: «Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Вот эти слова с самых детских лет запомнились нам. И как радостно, что мы и своим детям передаем эти слова. Эти слова передаем и внукам, а потом и правнукам. Дай Господи, чтобы эти слова в вечной жизни всегда были с нами. В горести, в радости, чтобы мы все чаще и чаще прославляли Ту, к Которой был этот Дар.

И когда пресуществляются святые дары, то невольно душа наша восклицает: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти». «Недоумеет всяк язык благохвалити тя по достоянию». Кто может воспеть эту великую радость? Кто мог передать? Только действительно Архангельский глас. И мы с детства навыкли этой молитве, с самого детства мы любим эту молитву: «Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Вот эти слова с самых детских лет запомнились нам. И как радостно, что мы и своим детям передаем эти слова. Эти слова передаем и внукам, а потом и правнукам. Дай Господи, чтобы эти слова в вечной жизни всегда были с нами. В горести, в радости, чтобы мы все чаще и чаще прославляли Ту, к Которой был этот Дар.

Строя все новые и новые картины красоты. И подумалось: Господи! Если сотворенное солнце способно так сверкать и преображать ничтожное стекло и даже осколок стекла, то как-же засверкает, засветится, возликует душа человеческая, это высшее творения Твое Боже, приняв в себя лучи Божества Твоего! «Око не виде и ухо не слыша…».

Строя все новые и новые картины красоты. И подумалось: Господи! Если сотворенное солнце способно так сверкать и преображать ничтожное стекло и даже осколок стекла, то как-же засверкает, засветится, возликует душа человеческая, это высшее творения Твое Боже, приняв в себя лучи Божества Твоего! «Око не виде и ухо не слыша…».

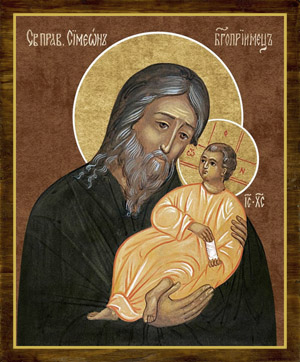

О святом Симеоне Богоприимце я узнал в последнее время нечто интересное. Прежде всего в житии преподобного Петра Афонского рассказывается, что этот устроитель монашества на Афоне вначале был простым воином в Сирии и однажды был заключен в темницу. Находясь в такой беде, он усердно призывал на помощь святителя Николая, и угодник Николай явился ему, но велел молиться Симеону Богоприимцу, пояснив, что он очень близок к престолу Божию на Небе и молитва его сильна перед Богом. Петр после того стал призывать обеих угодников и вскоре явились ему святитель Николай и Симеон Богоприимец и освободили его из темницы.

О святом Симеоне Богоприимце я узнал в последнее время нечто интересное. Прежде всего в житии преподобного Петра Афонского рассказывается, что этот устроитель монашества на Афоне вначале был простым воином в Сирии и однажды был заключен в темницу. Находясь в такой беде, он усердно призывал на помощь святителя Николая, и угодник Николай явился ему, но велел молиться Симеону Богоприимцу, пояснив, что он очень близок к престолу Божию на Небе и молитва его сильна перед Богом. Петр после того стал призывать обеих угодников и вскоре явились ему святитель Николай и Симеон Богоприимец и освободили его из темницы.

Стены побелены голубовато, с синькой; они мягко, скругленно сходятся с потолком; легкие полосы выдают, как ходила кисть — сверху вниз или с боку на бок. В углу икона — Николай Угодник. Святой строг, бородат, тонконос, еле виден в коричневом сумраке старой доски; от возраста она изогнулась корытцем. Перед иконой — лампадка рубинового стекла; под ней, на широкой ленте, лиловое бархатное пасхальное яйцо; золотые позументы на нем, если пальцем потрогать, шершавы.

Стены побелены голубовато, с синькой; они мягко, скругленно сходятся с потолком; легкие полосы выдают, как ходила кисть — сверху вниз или с боку на бок. В углу икона — Николай Угодник. Святой строг, бородат, тонконос, еле виден в коричневом сумраке старой доски; от возраста она изогнулась корытцем. Перед иконой — лампадка рубинового стекла; под ней, на широкой ленте, лиловое бархатное пасхальное яйцо; золотые позументы на нем, если пальцем потрогать, шершавы.