– Ваня, надень тапочки!

– Коля, почему ты не переоделся и до сих пор ходишь в школьной форме?

– Ваня, вытащи палец из носа и надень тапочки, сколько раз тебе говорить

– Как, вы еще не вымыли руки после улицы?!!

Однако, надо честно признать, мои возмущенные восклицания не достигают цели. Меня просто не слышат! Глухая стена! Но ведь надо же с этим что-то делать!

– Ваня, я считаю до десяти! Если на счет “десять” ты еще будешь без тапочек, ставлю тебе штрафное очко! Раз! Два!..

Ваня срывается с места и исчезает в соседней комнате. Я не успеваю досчитать до пяти, как он уже стоит передо мной навытяжку: руки по швам, рот до ушей, ноги в

– Коля, даю тебе три минуты на переодевание. Цена каждой минуты – штрафное очко! Время пошло!

Коля в бешеном темпе начинает переодеваться, мы с Ваней заинтересованно посматриваем на часы. Через минуту Коля, радостно хохоча, предстает перед нами полностью переодетым! Мы с Ваней тоже весело смеемся: футболка на Коле надета задом наперед, на ногах красуются носки разного цвета, а вся одежда, которую он с себя снял, лежит где попало: на кровати, на стуле и даже на полу… Даю ему дополнительное время для уборки.

– Бабушка, а что еще надо сделать? – оба стоят передо мной в нетерпеливом ожидании. Для них, выходит, это интересная игра! Ну что ж, игра, так игра! Мы вместе продумываем правила игры. Штрафные очки будут назначаться за неубранную вовремя постель, за разбросанные игрушки, книжки и вещи. Вообще, за всякий беспорядок. Решаем также бороться с ковырянием в носу, с грязными руками, с кисельными и молочными усами, с сербаньем, шмыганьем, чавканьем и с прочими вредными привычками. Кто первый наберет 20 штрафных очков – проигрывает, и его ждет страшное наказание!

– А какое?!

– Ну, например, проигравший лишается на всю неделю сладкого, или мультфильмов, или пропускает целый день купания в озере. Можно даже выбрать любое из этих наказаний, – великодушно разрешаю я.

– Тогда уж лучше ремень или крапива! Разок помучился – и смотри себе целую неделю мультфильмы или купайся в озере! – и это говорит Коля, панически боящийся крапивы, так как однажды летом он в одних трусиках случайно упал в ее жгучие заросли!

– Итак, для начала проверим: на месте ли стоит ваша обувь в прихожей!

Коля с Ваней со всех ног бросаются впереди меня в прихожую, и когда я туда вхожу, обувь стоит в образцовом порядке! Все довольны!

В первые же дни игры я сталкиваюсь с некоторыми подводными камнями и непредвиденными ситуациями. Мне становится ясно, что с этим маленьким народцем надо всегда держать ухо востро, чтобы не сбиться с правильного курса:

– Бабушка, а я сегодня помог маме вынуть чистую посуду из посудомоечной машины, – говорит Ваня, – с меня надо снять штрафное очко!

– Ну нет, Ваня, добрые дела мы с вами считать не будем. Ты сделал доброе дело для мамы и для Бога, а если я его посчитаю, то оно пропадет. Для мамы не пропадет, а для Бога пропадет. Когда придешь к Нему на Суд, Он скажет: “Ты уже получил награду свою!”

Забегая вперед, скажу, что повторять детям эту простую истину мне не пришлось ни разу.

Садимся обедать. Колино место пусто.

– Коля, иди есть!

Молчание.

– Коля, семеро одного не ждут!

– Ну, щас! – этот недовольный возглас означает, что Коле не оторваться от

– Так, считаю до пяти и назначаю штрафное очко!

Из соседней комнаты интересуются:

– А что потом будет?

– А потом я снова считаю до пяти и снова назначаю очко. Какой там у нас счет? 15:17? О, в таком случае мне не придется долго считать! – с некоторой долей ехидства замечаю я и начинаю счет: – Раз! Два!

На счет “пять” Коля вихрем врывается в кухню и плюхается на стул!

Собираемся на прогулку. Я и Ваня уже полностью одеты. Коли не видно и не слышно. Я заглядываю в комнату. Так и есть: Коля завис над книжкой, “зацепившись”

– Коля, мы с Ваней стоим в куртках, вспотели уже, а ты тут читаешь!

– Ну, щас!

– Ничего не “щас!”. Считаю до десяти: Раз!

Коля заметался по прихожей, одновременно натягивая куртку, наматывая шарф и вставляя ноги в кроссовки.

– Два! Три!.. Восемь! Девять!

Коля намертво запутывается в шнурках, на лице у него появляется недовольное выражение, грозящее “бунтом на корабле”. Надо срочно спасать положение, в конце концов, это все-таки игра:

– Девять с четвертью! Девять с половиной! Девять пятьдесят один! Девять пятьдесят два! Девять пятьдесят три!

Коля хохочет, не торопясь, качественно завязывает шнурки, и мы дружно выкатываемся за дверь.

Едем в метро, Ваня хитро взглядывает на меня и просит:

– Бабушка, проверь у нас носовые платки!

Я понимаю, что платок у него, конечно же, есть, но подыгрываю:

– Объявляется проверка носовых платков!

Ваня, как фокусник, торжествующе взмахивает выхваченным из кармана платком. Коля с хмурым лицом последовательно выворачивает все свои многочисленные карманы… Я, Ваня и рядом сидящие пассажиры с интересом следим за его действиями. Тщетно, платка нет… Я осознаю свою промашку: по отношению к Коле ситуация несправедливая, ведь Ваня сам напросился на проверку, зная, что платок у него есть… Пока я раздумываю, как быть, на Ванином лице появляется озабоченное выражение, он засовывает руку куда-то глубоко во внутренний карман куртки, долго шарит там в неудобной позе и вдруг с радостным воплем вытаскивает скомканный, видавший виды и очень грязный носовой платок, из которого даже что-то

– Это за Колю!

Пассажиры облегченно вздыхают и улыбаются. Коля с Ваней вопросительно смотрят на меня. Я снимаю с обоих, ко всеобщему удовольствию, по одному штрафному очку.

Надо отметить, что результаты игры превосходят все мои ожидания: палец отдергивается от носа, едва к нему приблизившись; носовые платки рассованы по всем карманам; по телефону, ни свет ни заря, мне докладывают, что кровати заправлены, на рабочих столах прибрано и меня ждут не дождутся с проверкой. А главное – нервы у всех в порядке и никакого занудства!

Совсем недавно мы с вами отмечали один из самых радостных праздников – Рождество Христово. И вот, на сороковой день после этого важного события, 15 февраля, в Церкви снова большой праздник. Он называется – Сретение. Само слово «сретение» – значит «встреча». Почему же так назван один из двенадцати важнейших церковных праздников?

Совсем недавно мы с вами отмечали один из самых радостных праздников – Рождество Христово. И вот, на сороковой день после этого важного события, 15 февраля, в Церкви снова большой праздник. Он называется – Сретение. Само слово «сретение» – значит «встреча». Почему же так назван один из двенадцати важнейших церковных праздников?

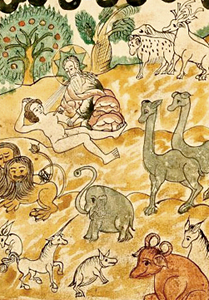

Задумывался ли ты когда-нибудь над тем, как ты устроен? Чем ты отличаешься от камней, растений, животных? Давай вместе подумаем над этим вопросом. Ну, во-первых, коснемся того, что сразу бросается в глаза. Того общего, что есть у всех и у всего в окружающем мире. Это общее – тела. У камней, кристаллов и других минералов они одни, у растений – другие, у животных -третьи. У человека же особое тело, во многом отличное даже от представителей наиболее близкого к нему животного мира. Но кроме тела человек обладает тем, чего нет ни у кого другого в окружающем мире. Подумай, чем?

Задумывался ли ты когда-нибудь над тем, как ты устроен? Чем ты отличаешься от камней, растений, животных? Давай вместе подумаем над этим вопросом. Ну, во-первых, коснемся того, что сразу бросается в глаза. Того общего, что есть у всех и у всего в окружающем мире. Это общее – тела. У камней, кристаллов и других минералов они одни, у растений – другие, у животных -третьи. У человека же особое тело, во многом отличное даже от представителей наиболее близкого к нему животного мира. Но кроме тела человек обладает тем, чего нет ни у кого другого в окружающем мире. Подумай, чем? Да, человек может говорить, писать, рисовать. Но прежде чем все это начать делать, он должен…подумать. То есть вначале появляется мысль, которая потом может получить материальное выражение при помощи человеческого тела. Мы не видим ни нашу мысль, ни мысли других людей. Их нельзя пощупать, взвесить, измерить – они не материальны. Но они есть, это мы знаем по опыту, хотя внешними чувствами организма они непостижимы.

Да, человек может говорить, писать, рисовать. Но прежде чем все это начать делать, он должен…подумать. То есть вначале появляется мысль, которая потом может получить материальное выражение при помощи человеческого тела. Мы не видим ни нашу мысль, ни мысли других людей. Их нельзя пощупать, взвесить, измерить – они не материальны. Но они есть, это мы знаем по опыту, хотя внешними чувствами организма они непостижимы. Ты, наверное, уже слышал, что Бог создал человека особым образом, отличным от всего ранее сотворенного. Вот как об этом написано в Библии: И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою (Быт. 2,7). Видимый и невидимый мир был сотворен Богом, а не возник сам из ничего. Человек становится венцом всего сотворенного. Тело его творится из праха земного, а дух, душа вдыхается Самим Господом.

Ты, наверное, уже слышал, что Бог создал человека особым образом, отличным от всего ранее сотворенного. Вот как об этом написано в Библии: И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою (Быт. 2,7). Видимый и невидимый мир был сотворен Богом, а не возник сам из ничего. Человек становится венцом всего сотворенного. Тело его творится из праха земного, а дух, душа вдыхается Самим Господом. Человек есть космос в миниатюре и получил название микрокосмоса, в отличие от внешнего мира – макрокосмоса. Такое понимание человека было развито еще у древних греков, в творениях их лучших философов, пытавшихся понять и осознать сущность и назначение человека в этом мире.

Человек есть космос в миниатюре и получил название микрокосмоса, в отличие от внешнего мира – макрокосмоса. Такое понимание человека было развито еще у древних греков, в творениях их лучших философов, пытавшихся понять и осознать сущность и назначение человека в этом мире.